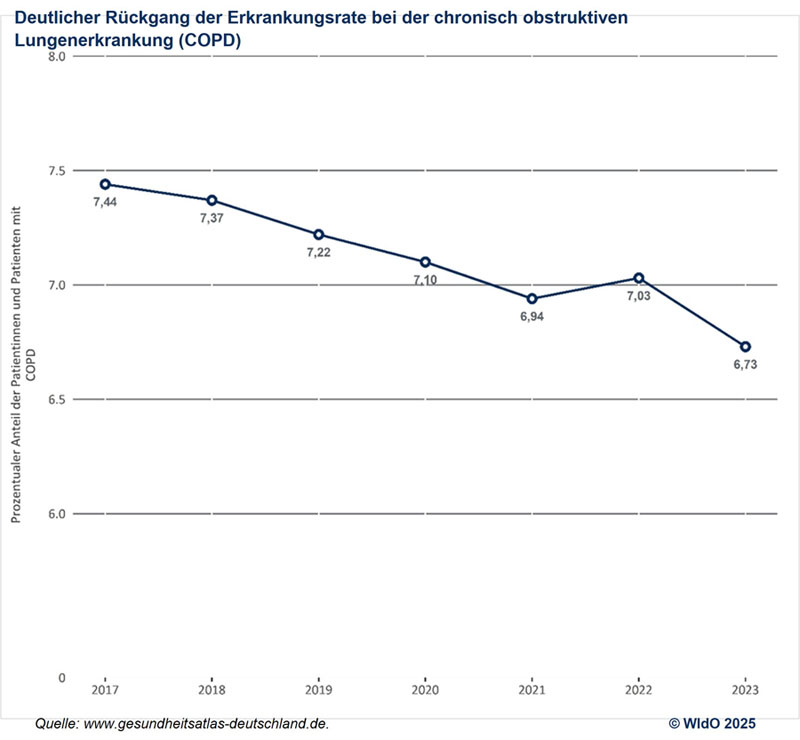

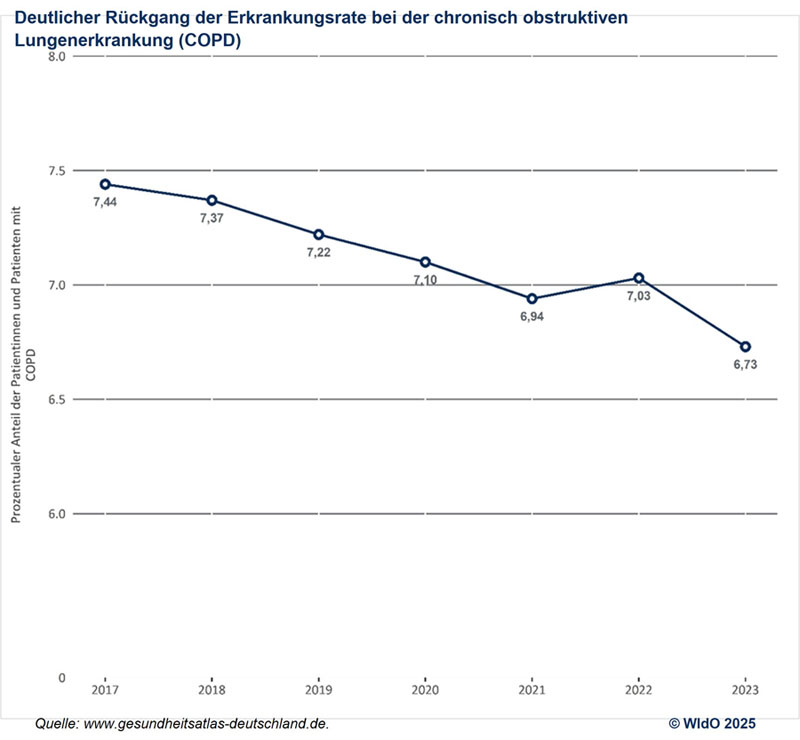

Der Anteil der Menschen ab 40 Jahren mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) ist von 2017 auf 2023 um knapp zehn Prozent zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Daten, die am 23. April im Gesundheitsatlas Deutschland des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) veröffentlicht worden sind.

Insgesamt waren nach den aktuellen Ergebnissen des Gesundheitsatlas Deutschland im Jahr 2023 etwa 3,23 Millionen Menschen von einer COPD betroffen. Im Jahr 2017 waren es noch 3,39 Millionen Betroffene. Damit hat sich die Zahl der Patientinnen und Patienten mit COPD in den letzten sechs Jahren um 160.000 Betroffene reduziert. Wenn Veränderungen der Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerung berücksichtigt werden, ergibt sich für 2017 eine Krankheitshäufigkeit von 7,4 Prozent, während es 2023 nur noch 6,7 Prozent waren. Somit war zwischen 2017 und 2023 ein relativer Rückgang der COPD-Krankheitshäufigkeit von knapp zehn Prozent zu verzeichnen.

COPD ist eine Lungenerkrankung, bei der die Atemwege dauerhaft verengt sind. Patientinnen und Patienten haben dadurch ein Gefühl von Atemnot. Der wichtigste beeinflussbare Risikofaktor für die Entstehung der COPD ist das Rauchen. Die eingeatmeten Partikel rufen eine Entzündung des Lungengewebes hervor, die langfristig zu einer chronischen Verengung der Bronchien und damit zu einem erhöhten Atemwiderstand führt. Aber auch weitere Faktoren wie das Einatmen anderer Schadstoffe oder chronisch wiederkehrende Atemwegsinfekte können zum Entstehen der Krankheit beitragen und diese verschlimmern.

Rauchen und COPD

„Der Rückgang bei den COPD-Erkrankungen dürfte in erster Linie auf den zunehmenden Rauchverzicht in der Gesellschaft und die Verschärfungen der Regelungen zum Rauchverbot zurückzuführen sein. Da es sich um eine Erkrankung handelt, die sich über viele Jahre entwickelt und verschlechtert, zeigt der Rückgang der Prävalenz den Erfolg dieser Maßnahmen“, sagt Helmut Schröder, Geschäftsführer des WIdO. „Gleichzeitig können aber auch Verbesserungen der Luftqualität zu einem Rückgang der Erkrankungsraten beitragen.“ So zeigt eine Zusammenhangs-Analyse des Gesundheitsatlas, dass die Rate der COPD-Erkrankten bei Bewohnern von Großstädten am höchsten ist. Zudem ist auch in den Regionen mit der höchsten Feinstaubbelastung eine höhere COPD-Prävalenz zu verzeichnen.

Ein ähnlicher Zusammenhang ist beim Rauchverhalten sichtbar: Regionen, in denen laut Mikrozensus viele Raucherinnen und Raucher leben, haben auch eine höhere COPD-Prävalenz. „Rauchen ist nach wie vor einer der größten Treiber der Krankheitslast in Deutschland. Laut Studien sind etwa 15 Prozent der Todesfälle insbesondere darauf zurückzuführen. Das verursacht nicht nur millionenfaches individuelles Leid, sondern auch immense Kosten für unsere Volkswirtschaft“, so WIdO-Geschäftsführer Schröder. „Daher sollten die Verantwortlichen in den Kreisen und Kommunen bei diesem Thema weiter am Ball bleiben und den Rauchverzicht gerade bei Jugendlichen fördern. Mit dem Gesundheitsatlas zeigen wir die regionalen Unterschiede auf und liefern den Verantwortlichen in den Kreisen und Kommunen eine verlässliche Basis für ihre Maßnahmen und Aktivitäten.

Regionen in Nordrhein-Westfalen überdurchschnittlich von COPD betroffen

Die regionalen Unterschiede bei der Krankheitshäufigkeit, die der Gesundheitsatlas Deutschland bis auf die Ebene der 400 einzelnen Kreise und kreisfreien Städte darstellt, sind sehr groß: In Konstanz und Tübingen leben mit jeweils 4,2 Prozent die wenigsten Patientinnen und Patienten mit einer COPD. Am stärksten betroffen sind zwei Städte in Nordrhein-Westfalen: Gelsenkirchen mit 11,4 Prozent und Herne mit 10,9 Prozent.

Nordrhein-Westfalen liegt auch im Bundesländer-Vergleich an der Spitze: Hier war der Anteil der COPD-Erkrankten an der Bevölkerung mit 8,1 Prozent im Jahr 2023 am höchsten, gefolgt von Berlin mit 8,0 Prozent und Thüringen mit 7,8 Prozent. „Besonders hohe Prävalenzen lassen sich im Ruhrgebiet beobachten. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Bürgerinnen und Bürger in dieser Region durch den Kohleabbau viele Jahre lang einer hohen Schadstoffbelastung ausgesetzt waren“, so Helmut Schröder. Zum Vergleich: In Sachsen und Baden-Württemberg, den Ländern mit der niedrigsten Krankheitshäufigkeit, war der Anteil der Betroffenen mit jeweils 5,5 Prozent wesentlich geringer.

Männer häufiger betroffen als Frauen, Rückgang unter jungen Frauen am stärksten

Der Gesundheitsatlas Deutschland macht auch deutliche Unterschiede in den verschiedenen Alters- und Geschlechtsgruppen transparent. In allen Altersgruppen erkranken mehr Männer als Frauen an der COPD. So waren im Jahr 2023 in der Gruppe der 85- bis 89-Jährigen 14,6 Prozent der Männer und 10,1 Prozent der Frauen betroffen.

Die Analyse der COPD-Prävalenzen zeigt einen ausgeprägten Rückgang bei den Männern in der Altersgruppe ab 80 Jahren: Hier fiel die Prävalenz von 16,9 Prozent im Jahr 2017 auf 14,5 Prozent im Jahr 2023. Dies entspricht einem relativen Rückgang um 14,2 Prozent. Bei den Frauen in der gleichen Altersklasse war der Rückgang etwas geringer; hier fiel die Prävalenz von 11,6 auf 10,1 Prozent (relativer Rückgang: 13,2 Prozent). Unter den jüngeren COPD-Patientinnen und -Patienten ist der Rückgang bei den Frauen ausgeprägter als bei den Männern: Bei den Frauen fiel die Prävalenz von 3,0 auf 2,2 Prozent, bei den Männern von 3,0 auf 2,4 Prozent. Dies entspricht relativen Rückgängen um 24,1 Prozent beziehungsweise 18,7 Prozent.

Aktuelle Daten zu 23 weiteren Erkrankungen

Zu den 24 Erkrankungen, zu denen jetzt aktuelle Daten auf der Website www.gesundheitsatlas-deutschland.de abrufbar sind, gehören neben der COPD auch weitere Lungenerkrankungen wie Asthma oder Infekte der unteren Atemwege. Zudem sind Daten zu psychischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Stoffwechsel-Erkrankungen, neurologischen Krankheiten wie Demenz und Parkinson sowie zu Muskel-Skelett-Erkrankungen dargestellt. Die epidemiologischen Kennzahlen basieren auf den Krankenkassen-Routinedaten der mehr als 27 Millionen AOK-Versicherten und wurden mit einem statistischen Verfahren auf die gesamte Wohnbevölkerung in den Regionen hochgerechnet.

Pressestelle des Wissenschaftliches Instituts der AOK, 23.4.2025