Im Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit überwiegend die männliche Form verwendet, Frauen sind damit eingeschlossen.

Was sind die Gründe dafür, dass sich Menschen im Arbeitsleben engagieren, Weiterbildungen besuchen, einen außergewöhnlichen Einsatz zeigen oder sich ständig für Sonderaufgaben oder Überstunden melden, während andere einfach ihr „Soll“ auf der Arbeit verrichten, Arbeit vermeiden oder gar nach Möglichkeiten suchen, aus dem Erwerbsleben auszusteigen bzw. nicht mehr zurückzukehren? Das Erfordernis der Existenzsicherung durch ein Einkommen ist sicherlich ein wichtiger Einflussfaktor, dennoch engagiert sich jeder Einzelne bei der Arbeit unterschiedlich. Hier rücken die persönlichen Motive und Einstellungen in den Vordergrund, die Menschen zu Leistungen im Arbeitsleben bewegen.

Erwerbslosigkeit geht häufig mit einer Verlangsamung des Lebensrhythmus einher und führt zu einer nachteiligen Auflösung von Zeit- und Alltagsstruktur, so dass Betroffene Probleme bekommen, in der verbleibenden Zeit ihre Aufgaben zu bewältigen (Kastner et al. 2005). Eine erfolgreiche Reintegration von lange arbeitsunfähigen Rehabilitanden kann oftmals entlastend auf die dahinterliegende Symptomatik wirken (Bengel et al. 2003). Arbeit erfüllt somit unterschiedliche Funktionen: Sie strukturiert den Lebensablauf, sorgt für soziale Kontakte, befriedigt ein allgemeines Bedürfnis nach Beschäftigung, beeinflusst das Selbstwerterleben und Wohlbefinden positiv und kann identitäts- und im Idealfall auch sinnstiftend sein. Daher liefert die berufliche Integration die günstigsten Perspektiven, langfristig und effizient die Auswirkungen von Krankheit und Behinderung positiv zu beeinflussen.

Dies unterstreicht die Wichtigkeit rehabilitativer Bemühungen, die Krankheitsfolgen so weit zu minimieren, dass die Wiederherstellung und der Erhalt der Erwerbsfähigkeit gesichert werden können. Bei dem Ziel, eine Ein- oder Wiedereingliederung in das Erwerbsleben zu erreichen, müssen auch berufliche Perspektiven, Einstellungen zur Arbeit und die Arbeitsmotivation berücksichtigt werden.

Aus diesem Zusammenhang sind die Entwicklung des Assessments zur Diagnostik von Arbeitsmotivation (DIAMO) und das Gruppentraining zur Förderung arbeitsbezogener Motivation (ZAZO) hervorgegangen. Die Entwicklung dieser Instrumente war ein langjähriger, durch die Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften e.V. Nordrhein-Westfalen geförderter Forschungsschwerpunkt an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Münster.

Arbeitsmotivation

Der Begriff Motivation stellt in der wissenschaftlichen Psychologie eines der zentralen Konzepte zur Erklärung, Vorhersage und Beeinflussung des Erlebens und Verhaltens von Menschen dar. Motivation determiniert das Handeln und gibt Antworten auf die Frage, warum eine Person sich gegenwärtig so und nicht anders verhält. Nach Lewin (1936) resultiert Motivation aus einem dynamischen Prozess aus dem Wechselspiel zwischen subjektiv wahrgenommenen inneren Zuständen (Motive, Antrieb, Bedürfnisse, Wünsche, Streben) und situativen Einflussfaktoren (äußere Anreize, Normen, Werte). Als motivationales Resultat dieses Wechselspiels werden Richtung, Intensität und Ausdauer des Handelns definiert. Somit soll das psychologische Konzept der Motivation Antworten auf die Fragen geben:

- Warum habe ich dieses oder jenes Ziel ausgesucht?

- Warum nähere ich mich dem Ziel (oder entferne mich von ihm)?

- Wie schnell erreiche ich ein Ziel?

Hier unterscheidet man zwischen personenseitigen (intrinsisch) und situativen (extrinsisch) motivationalen Einflussfaktoren. Intrinsische Motivation ist unabhängig von situativen Faktoren, d. h., jemand handelt aus eigenem Antrieb, z. B. weil eine bestimmte Tätigkeit Spaß macht, und nicht etwa, weil man die Ergebnisfolgen oder einen bestimmten äußeren Anreiz, z. B. Geld, Prestige oder Anerkennung, erreichen will (Rheinberg et al. 2012).

Was allgemein zur Motivation gesagt werden kann, trifft ebenso auf Arbeitsmotivation zu. Dabei geht es konkret um den Kontext Arbeit und Beruf und somit um einen definierten Zielbereich. Im Kontext der Erwerbsarbeit stehen häufig fremdgesetzte Ziele und Anforderungen (z. B. Unternehmensziele, Arbeit zur Existenzsicherung) im Vordergrund, die wiederum mit persönlichen Zielen und Bedürfnissen (z. B. leistungsgerechte Bezahlung, Anerkennung) korrespondieren können. Somit liegt hier ein komplexeres Wechselspiel aus persönlichen Motiven, eigenen und fremdgesetzten Zielen vor, auf das gleichzeitig auch verschiedene soziale Faktoren wie Normen, Status oder regionale Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage Einfluss nehmen. Letztlich wird jede einzelne Person in ihrem individuellen Arbeitsverhalten von den unterschiedlichsten Gründen beeinflusst. Arbeitsmotivation ist somit ein außerordentlich komplexer Forschungsgegenstand.

Diagnostik von Arbeitsmotivation (DIAMO)

Der DIAMO-Fragebogen erfasst arbeitsbezogene Motive, Einstellungen und personengebundene Verhaltensmuster in der Selbstauskunft (Fiedler et al. 2005; Ranft et al. 2009). Der DIAMO beinhaltet die Konzepte Motivationales Selbstbild, Motivationale Handlungsentwürfe und Motivationale Passung. Den drei zentralen Konzepten sind zehn Skalen (Themenbereiche) mit insgesamt 57 Items zugeordnet. Die Antworten ermöglichen es, einen differenzierten Einblick in die arbeitsbezogene Motivationsstruktur von Rehabilitanden zu gewinnen. So können Stärken und Schwächen identifiziert und als diagnostische Ansatzpunkte für ggf. notwendige motivationale Interventionen oder Beratungen zur Motivationsförderung genutzt werden (Abb. 1).

Das Motivationale Selbstbild erfasst personenseitige Aspekte, Dispositionen und Einstellungen zur Arbeit. Hierzu gehören z. B.: das Neugiermotiv, das die Personen dazu anhält, Neues zu entdecken und durch explorierendes Verhalten sich neues Wissen anzueignen, das Anschlussmotiv, bei dem die sozialen Verbindungen und Kontakte zu den Kollegen im Vordergrund stehen, oder auch die Misserfolgsvermeidung, die motivationshemmende Aspekte erfasst. Die Motivationalen Handlungsentwürfe erfassen annähernde und vermeidende Verhaltensweisen, z. B. den Einsatz aktiver Problemlösungsstrategien und Merkmale wie „Anpacken“ und „Auf die Dinge Zugehen“ oder Verhaltensweisen wie Abwarten, Resignieren und Vermeiden. Das Konzept der Motivationalen Passung richtet den Fokus auf individuelle Erfahrungen und die subjektive Bewertung der Arbeitssituation am letzten bzw. aktuellen Arbeitsplatz. Die Fragen dienen primär einem Screening, um z. B. festzustellen, ob eine Passung zwischen den Bedürfnissen eines Rehabilitanden und den tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz vorliegt bzw. vorlag.

Interpretation der DIAMO-Ergebnisse

Für die Gesamtauswertung des DIAMO empfiehlt sich die Betrachtung der Skalenprofile, die sich auf das Motivationale Selbstbild und die Motivationalen Handlungsentwürfe beziehen. Die Ergebnisse werden mit clusteranalytisch gewonnenen Normprofilen verglichen, die ein Normal- und ein Risikoprofil unterscheiden.

Das Normalprofil zeigt hohe Werte auf den motivationsförderlichen Skalen Einstellung zur Arbeit, Neugiermotiv, Einflussmotiv, Anschlussmotiv und Ziel-Aktivität sowie niedrige Werte bei den motivationshemmenden Skalen Misserfolgsvermeidung und Ziel-Inhibition. Das Risikoprofil zeigt hingegen niedrigere Werte auf den motivationsförderlichen Skalen und hohe Werte auf den motivationshemmenden Skalen. Für das Normal- und das Risikoprofil liegen Vergleichsdaten aus der medizinischen Rehabilitation (ohne Sucht) und auch aus der stationären Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankten vor. Letztere wurden im Rahmen einer vor kurzem gemeinsam mit dem Deutschen Orden Ordenswerke Weyarn und dem MZG Bad Lippspringe durchgeführten DIAMO-Sucht-Studie erhoben (Christoffer et al. 2016).

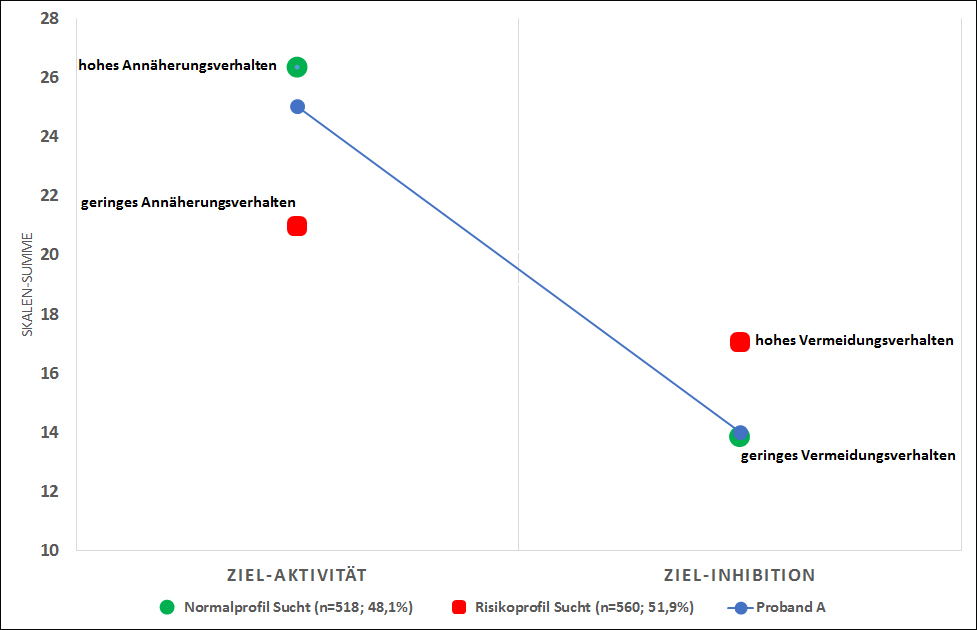

Im Folgenden sind exemplarisch zwei Profilverläufe aus der DIAMO-Sucht-Studie für den Bereich Motivationale Handlungsentwürfe (Annäherung vs. Vermeidung) gegenübergestellt. Die Abb. 2 zeigt einen Studienteilnehmer mit einem Ergebnisverlauf, der eher dem Normalprofil (grüne Punkte) entspricht. In der Selbstbeurteilung ist er im Arbeitsverhalten eher aktiv und aufgeschlossen und zeigt nur geringe Vermeidungstendenzen. Hier ist als Therapeut anzunehmen, dass sich der Rehabilitand in der Arbeitstherapie eher engagiert und motiviert zeigen wird.

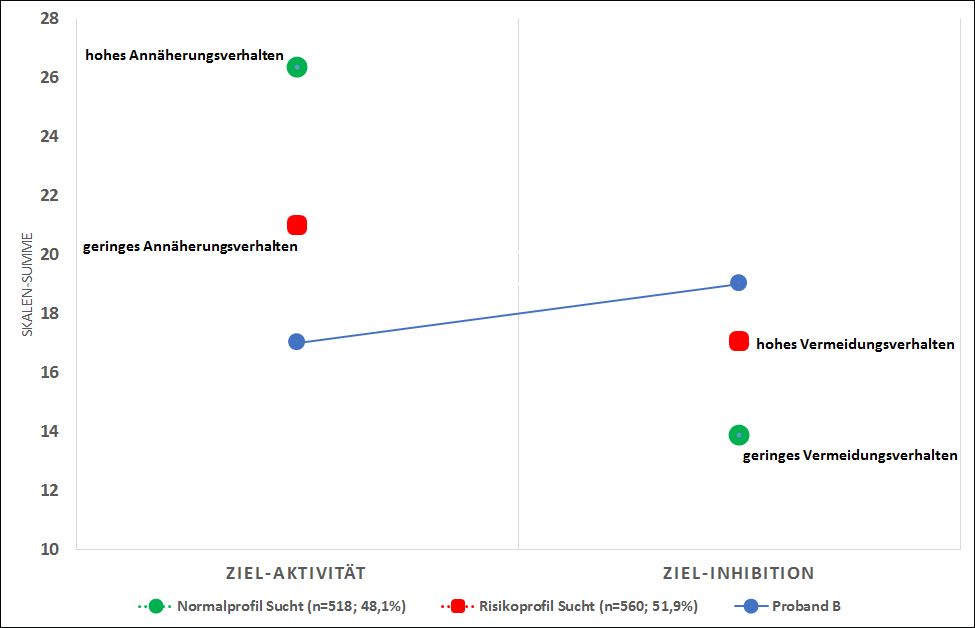

Im Gegensatz hierzu zeigt die Abb. 3 eine motivationshemmende Ausprägung, die dem Risikoprofil entspricht bzw. dieses noch unterschreitet (rote Punkte). Dieser Studienteilnehmer schätzt sich sehr gering zielaktiviert ein, was darauf hindeutet, dass er wenig Engagement und Aktivität zeigen wird, um seine Ziele zu erreichen. Ebenfalls erreicht er signifikant höhere Werte bei Ziel-Inhibition, was deutlich auf Resignation und Vermeidungsverhalten hinweist. Er wirkt also eher wie ein Mensch, der sich nicht (mehr) aktiv in Arbeit einbringt und sich aus dem Arbeitskontext zurückgezogen hat. Hier stellt sich als Therapeut die Frage, ob und mit welchen Zielen dieser Rehabilitand eigentlich noch verbunden ist.

An diesen kurzen Beispielen soll deutlich werden, dass ein Profilverlauf an sich informativ ist, da er einen Teil der arbeitsbezogenen motivationalen Selbstbeurteilung des Rehabilitanden darstellt und schon die motivationalen Grundtendenzen wie Vermeidungs- und Annäherungsmotivation sichtbar macht. Gleichzeitig werden aber im therapeutischen Kontext weitere Fragen mit Klärungsbedarf aufgeworfen.

Implikationen für die therapeutische Beratung

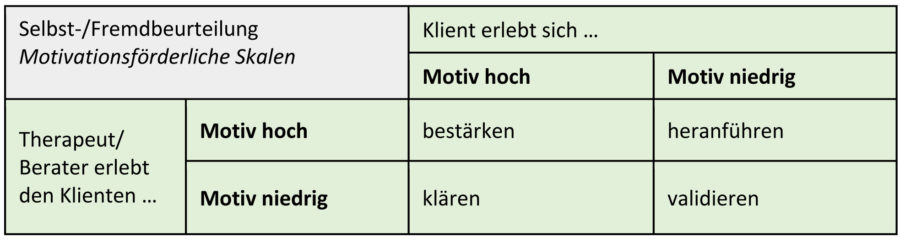

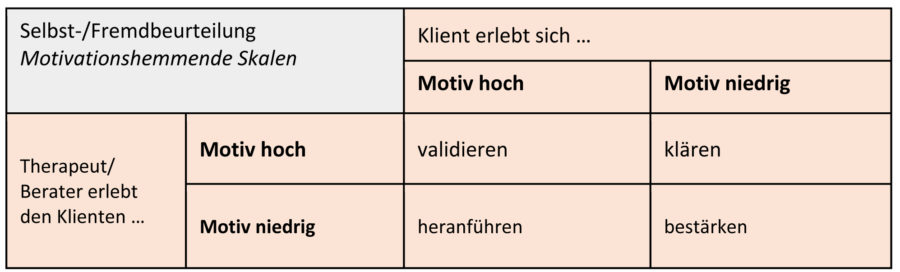

Der DIAMO-Fragebogen (57 Items) und eine Auswertungshilfe sind im Internet (www.zazo-i.de) frei zugänglich. Aufgrund seiner relativen Kürze, der vorhandenen Vergleichsprofile und Interpretationshilfen ist er in der Praxis ökonomisch einsetzbar (Durchführung und Auswertung ca. 15 Minuten). Bei der Bewertung der DIAMO-Ergebnisse eines Klienten ist es sinnvoll, die gewonnenen Informationen aus der Selbstbeurteilung mit der Einschätzung der Behandler in Beziehung zu setzen. Der Berater/Therapeut kann bezüglich der Motivationslage der Klienten entweder zu einer übereinstimmenden oder aber aufgrund von Beobachtungen während der Behandlung auch zu einer unterschiedlichen Einschätzung kommen. Der Abgleich kann als eine Orientierung für weiterführende, ressourcenorientierte Interventionen im Behandlungssetting bzw. für den Prozess der beruflichen Eingliederung genutzt werden (Tab. 1 und 2; in Anlehnung an Flückiger & Wüsten 2015).

Bestehen zwischen Fremd- und Selbstbeurteilung seitens Therapeut und Rehabilitand kongruente Einschätzungen, kann dies in der Arbeitstherapie offen zurückgemeldet und bestärkt bzw. bei ungünstiger Motivlage (z. B. hohes Vermeidungsverhalten) validiert werden. Bestehen Abweichungen in der Fremd- und Selbsteinschätzung, z. B. wenn sich ein Rehabilitand als stark anschlussmotiviert erlebt, jedoch auf den Arbeitstherapeuten zurückgezogen und in der Gruppe isoliert wirkt, besteht hier ein Einstiegsfenster, um mit dem Rehabilitanden über das Thema Arbeit und Arbeitsumfeld (Motivationale Passung) ins Gespräch zu kommen. Diese Rückmeldeprozesse haben ressourcenaktivierende Elemente, da Stärken des Rehabilitanden gespiegelt werden und mögliche Schwierigkeiten thematisiert und ggf. problemlöseorientiert angegangen werden können.

Die im Rahmen der DIAMO-Sucht-Studie befragten Klinikmitarbeiter schätzten auch die grafische Aufbereitung der Ergebnisse als eine praktikable Möglichkeit ein, um die individuellen Angaben im DIAMO-Fragebogen schnell und verständlich an den Rehabilitanden zurückzumelden. Als besonders förderlich wurde u. a. angemerkt, dass auffällige Werte auf den ersten Blick erkennbar waren und als Ansatzpunkte dafür dienten, die arbeitsbezogenen Motivlagen mit den Patienten zu besprechen.

In der Evaluationsstudie zeigten ca. 30 Prozent der antwortenden Rehabilitanden eine erhöhte arbeitsbezogene Vermeidungsmotivation. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein (z. B. schlechte Erfahrungen mit Kollegen und Vorgesetzten, geringe Gratifikation, hohe Arbeitsbelastung, Krankheit usw.), was aber trotzdem die Frage aufwirft, wie verbunden sich diese Gruppe noch mit ihren derzeitigen beruflichen Zielen fühlt. Bekannt ist, dass fehlende Zielverbundenheit (Commitment) dazu führt, dass die Zielverfolgung nach Misserfolg schneller aufgegeben wird und in ein Vermeidungsverhalten führen kann (Brunstein 1995). Auf Grundlage dieser Beobachtungen im DIAMO wurde das Motivationstraining Zielanalyse und Zieloperationalisierung, kurz: ZAZO entwickelt, um persönliche arbeitsbezogene Ziele systematisch mit Rehabilitanden zu klären und ggf. neue Ziele zu entwickeln (Abb. 4).

Das ZAZO-Gruppentraining

Das Motivationstraining ZAZO stellt ein ressourcenorientiertes Gruppentraining dar, das die Klärung individueller berufsbezogener Ziele und die Unterstützung zur Umsetzung dieser Ziele anstrebt (Fiedler et al. 2011).

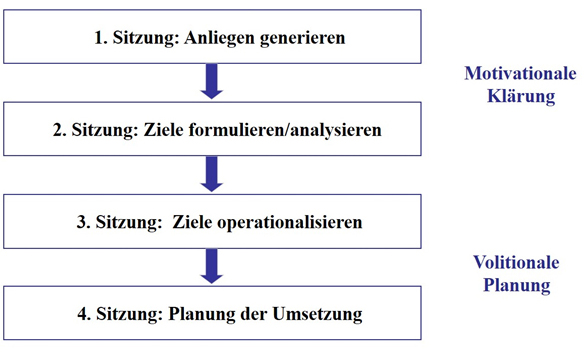

Das ZAZO-Gruppentraining basiert auf vier interaktiven und aufeinander aufbauenden Modulen zu je ca. 90 bis 100 Minuten. Die aus der Praxis bewährte Gruppengröße für einen Trainer liegt zwischen sechs und acht Teilnehmern. In der praktischen Durchführung haben sich jeweils zwei Sitzungen pro Woche etabliert, jedoch lässt sich das Training inhaltlich wie auch zeitlich variabel kürzen oder aufteilen.

Die Teilnehmer werden während des Trainings zu einer multidimensionalen Bearbeitung und Auseinandersetzung mit ihren persönlich gesetzten arbeitsbezogenen Zielen angeleitet. Das Training zielt auf die Generierung neuer beruflicher Perspektiven und Anliegen ab und fördert motivationale und volitionale (Wille zur Umsetzung) Kompetenzen, so dass eine berufliche Reintegration realistischer wird (Abb. 5). Durch die Vermittlung von Strategien zur Zielverfolgung und Zielbindung wird ein konstruktiver Umgang mit Hürden und Schwierigkeiten auf dem Weg zur Zielerreichung ermöglicht. Die konkrete Zielanalyse steigert die Motivation, die Ziele, die mit einem höheren Wohlbefinden und einer besseren Lebenszufriedenheit verknüpft sind, umzusetzen.

Folgende Inhalte werden im Training vermittelt und bearbeitet:

- Entwicklung berufsbezogener Wünsche und Anliegen,

- Setzen von Zielen,

- Aufbau von Commitment (Selbstverpflichtung) und Zielverfolgungsstrategien,

- Umgang mit Hindernissen,

- Ablösen von unrealistischen Zielen,

- Erkennen von Zielkonflikten,

- Entwerfen von Zielhierarchien und

- Adaption an die positiven und ggf. negativen Zielkonsequenzen.

Zusätzlich erhalten die Teilnehmer Schulungsmaterial, welches sie bei der Durchführung anleitet und zur aktiven Mitarbeit anregt, welches zur Protokollierung der persönlichen Zielstrukturen dient und später zum Nachschlagen genutzt werden kann.

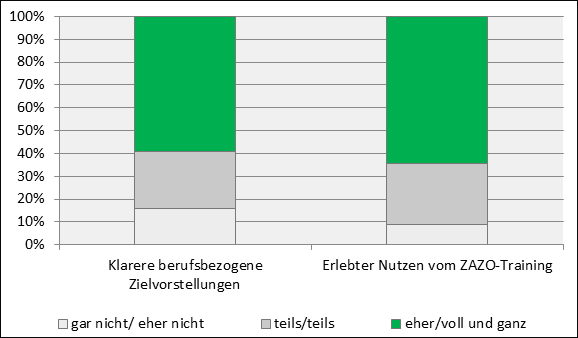

In der Überprüfung der Wirksamkeit konnte gezeigt werden, dass das Training die berufliche Motivation fördert und insbesondere die subjektive Prognose der Erwerbsfähigkeit verbessert (Hanna et al. 2010). Rehabilitanden aus der psychosomatischen und orthopädischen Rehabilitation wurden direkt nach dem Training und nach sechs Monaten befragt, wie sie den Mehrwert der ZAZO-Maßnahme einschätzten und ob sie die im Training entwickelten Ziele noch verfolgten bzw. bereits umgesetzt hätten (Hinrichs et al. 2014). Circa 60 Prozent der Teilnehmer konnten klarere berufsbezogene Zielvorstellungen im Training entwickeln, und etwa 65 Prozent der Teilnehmer stimmten dem Nutzen des ZAZO-Trainings eher bzw. voll zu (Abb. 6).

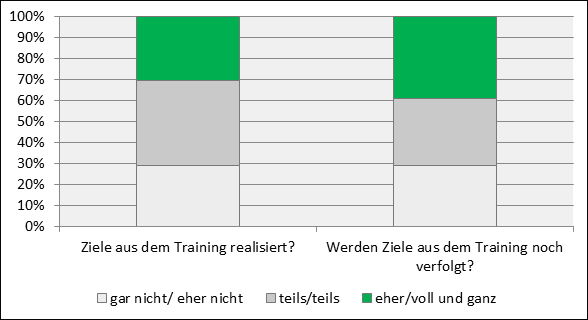

Nach sechs Monaten berichteten etwa 30 Prozent der antwortenden ZAZO-Teilnehmer, dass sie ihre Ziele aus dem Training vollständig und etwa 40 Prozent, dass sie ihre Ziele teilweise realisiert hätten. Circa 70 Prozent der Teilnehmer verfolgten nach eigenen Angaben weiterhin ihre gesetzten Ziele (Abb. 7).

Fazit

Es besteht Einigkeit darüber, dass im rehabilitativen Kontext die Auseinandersetzung mit Arbeitsmotivation ein wichtiger Baustein in der Arbeitstherapie ist. Durch eine geeignete Diagnostik lassen sich hemmende und förderliche Motivlagen identifizieren, die in der Behandlung gezielt ressourcenaktivierend genutzt oder problemlöseorientiert bearbeitet werden können. Zu bedenken ist aber, dass Arbeitsmotivation zwar eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Rehabilitanden sich mit arbeits- und berufsbezogenen Themen auseinandersetzen, sie entscheidet jedoch aufgrund ihrer Komplexität und Abhängigkeit von psychosozialen und sozialmedizinischen Faktoren nicht alleine darüber, ob ein Rehabilitand erfolgreich in Arbeit kommt. Es ist wichtig, die Förderung von Arbeitsmotivation nicht als isolierte Maßnahme zu verstehen, sondern immer in das gesamte arbeitstherapeutische Behandlungskonzept zu integrieren.

Aufgrund der positiven Ergebnisse in den Evaluationsstudien zum ZAZO-Training werden von der Arbeitsgruppe, die ZAZO entwickelt hat, auch nach Abschluss der Projektförderphase weiterhin train-the-trainer-Workshops zu den Themen Diagnostik und Förderung von Arbeitsmotivation angeboten.

Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen.

J. W. von Goethe

Kontakt und Angaben zu den Autoren:

Dr. rer. medic. Jens Hinrichs, Dipl.-Psych.

Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Universitätsklinikum Münster

Domagkstr. 22

48149 Münster

jens.hinrichs@ukmuenster.de

http://psychosomatik.klinikum.uni-muenster.de

http://zazo-i.de

Dr. Jens Hinrichs (*1972) schloss 2005 das Studium der Psychologie mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Osnabrück ab. Seit 2007 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Münster. Er promovierte zum Thema berufsspezifischer Belastungen von Polizeibeamten in NRW. In der Rehabilitationsforschung liegen seine Schwerpunkte in den Bereichen Arbeitsmotivation und Ressourcen sowie in der Entwicklung von Workshops zur Förderung der Ressourcenorientierung von Mitarbeitern und Rehabilitanden im Behandlungsprozess.

Andrea Christoffer, Dipl.-Psych.

Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Universitätsklinikum Münster

Domagkstr. 22

48149 Münster

andrea.christoffer@ukmuenster.de

http://psychosomatik.klinikum.uni-muenster.de

Andrea Christoffer (*1987) schloss 2013 das Diplomstudium der Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie an der Universität Osnabrück ab. Seitdem befindet sie sich in der fünfjährigen berufsbegleitenden Weiterbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin an der Universität Osnabrück. Seit 2013 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Münster tätig. Sie arbeitet im Kontext rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsprojekte zu den Themen der Diagnostik von Arbeitsmotivation und der Förderung ressourcenaktivierender Behandlungsmethoden im Reha-Kontext.

Univ.-Prof. Dr. Dr. med. Gereon Heuft

Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Universitätsklinikum Münster

Domagkstr. 22

48149 Münster

gereon.heuft@ukmuenster.de

http://psychosomatik.klinikum.uni-muenster.de

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. theol. Gereon Heuft (*1954) ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie sowie Psychoanalytiker (Lehr- und Kontrollanalytiker der DGPT). Seit 1999 Lehrstuhlinhaber für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Münster. Er ist der ärztliche Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates Psychotherapie (WBP) Bundesärztekammer/Bundespsychotherapeutenkammer, Schriftleiter der „Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie“ sowie in zahlreichen weiteren wissenschaftlichen und berufspolitischen Funktionen. Forschungsschwerpunkte sind die Gerontopsychosomatik und Alterspsychotherapie, die Rehabilitationsforschung und die Psychotraumatologie.

Dr. rer. medic. Rolf G. Fiedler, Dipl.-Psych.

Psychologischer Psychotherapeut

Psychotherapeutische Praxis

Marktstraße 15

48607 Ochtrup

www.therapier.bar

Dr. Rolf G. Fiedler (*1967) war wissenschaftlicher Mitarbeiter, Promovend und postdoktoral an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Münster, 2002 bis 2008 angestellt; 2009 bis heute als Honorarkraft. 2006 bis 2011 Tätigkeit in der LWL-Klinik Münster im psychologischen Dienst der Suchtambulanz. 2011 bis 2016 im psychologischen Dienst bei Mediant GGZ, Enschede (Niederlanden), am Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS Twente), Schwerpunkt Begleitung, Coaching und Psychotherapie von Menschen mit AD(H)S und Autismus-Spektrum-Störungen. Seit Anfang 2017 ist er in eigener psychotherapeutischer Privatpraxis tätig (www.therapier.bar). Berufs- und Heilerlaubnis (BIG-Registrierung) als Psychotherapeut und Gesundheitspsychologe (www.bigregister.nl). Approbation als Psychologischer Psychotherapeut mit Fachkunde in Verhaltenstherapie, eingetragen im Arztregister der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (www.kvwl.de).

Literatur:

- Bengel J, Beutel M, Broda M, Haag G, Härter M, Lucius-Hoene G, Muthny FA, Potreck-Rose F, Stegie R, Weis J (2003). Chronische Erkrankungen, psychische Belastungen und Krankheitsbewältigung – Herausforderungen an eine psychosoziale Versorgung in der Medizin. Psychother Psych Med.; 53: 83-93.

- Brunstein, JC (1995). Motivation nach Mißerfolg – Die Bedeutung von Commitment und Substitution. Göttingen: Hogrefe.

- Christoffer A, Fiedler R, Heuft G; Reimer A, v. Einsiedel R, Hinrichs J (2016). Diagnostik von Arbeitsmotivation: Eine indikationsspezifische Validierung des DIAMO-Fragebogens im Bereich der Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankten. 25. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium: 29.02.-02.03.2013 in Aachen. DRV-Schriften, Bd. 109, S. 60-61.

- Fiedler RG, Ranft A, Schubmann C, Heuft G, Greitemann B (2005). Diagnostik von Arbeitsmotivation in der Rehabilitation – Vorstellung und Befunde zur faktoriellen Struktur neuer Konzepte. Psychother Psych Med, 55, 476-482.

- Fiedler RG, Hanna R, Hinrichs J, Heuft G. (2011). Förderung beruflicher Motivation – Ein Trainingsprogramm für die Rehabilitation. Weinheim: Beltz.

- Flückiger C, Wüsten G (2015). Ressourcenaktivierung. Ein Manual für Psychotherapie, Coaching und Beratung. Bern: Huber.

- Hanna R, Fiedler RG, Dietrich H, Greitemann B, Heuft G. (2010). Zielanalyse und Zieloperationalisierung (ZAZO): Evaluation eines Gruppentrainings zur Förderung beruflicher Motivation. Psychother Psych Med, 60:316-325.

- Hinrichs J, Fiedler RG, Hawener I, Greitemann B, Heuft G (2014). Förderung beruflicher Motivation: Das ZAZO-Gruppentraining in der Routineversorgung der medizinischen Rehabilitation. Ergebnisse aus der Implementierungsstudie. 23. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium: 10.03.-12.03.2014 in Karlsruhe. DRV-Schriften, Bd. 103, S. 226-228.

- Kastner M, Hagemann T, Kliesch G (2005). Arbeitslosigkeit und Gesundheit – Arbeitsmarktintegrative Gesundheitsförderung. Lengerich: Pabst Science Publishers.

- Lewin K (1936). Principles of topological psychology. New York: McGraw-Hill.

- Ranft A, Fiedler RG, Greitemann B, Heuft G (2009). Optimierung und Konstruktvalidierung des Diagnostikinstruments für Arbeitsmotivation (DIAMO). Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 59, 21-30.

- Rheinberg F, Vollmeyer R (2012). Motivation (8. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Titelfoto©Wolfgang Weidig