Über viele Jahrzehnte hinweg stieg die Lebenserwartung von Frauen schneller als die der Männer. Seit Ende des 20. Jahrhunderts verringern sich aber die Unterschiede wieder. Wo die Lücken zwischen Männern und Frauen besonders gering oder noch auffallend groß sind, damit haben sich Forschende am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in einer neuen Studie beschäftigt. Hierfür haben sie erstmals detaillierte Todesursachendaten für 228 Regionen in sieben europäischen Ländern untersucht.

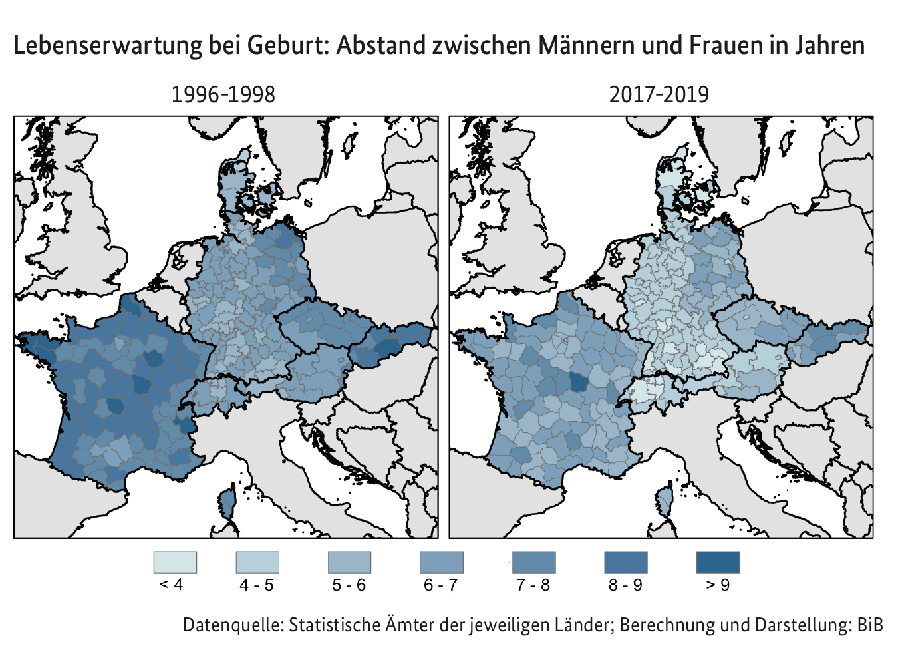

Während Männer noch Mitte der 1990er Jahre in den betrachteten Regionen bei der Lebenserwartung durchschnittlich über 7 Jahre hinter Frauen zurücklagen, so hat sich der Wert in den letzten Jahrzehnten auf unter 5,5 Jahre reduziert. Es zeigen sich aber erhebliche räumliche Unterschiede: In Süddeutschland, Dänemark und der Schweiz sind die Differenzen mit teilweise weniger als vier Jahren besonders gering. Spitzenreiter mit nur 3,3 Jahren Abstand ist die Region Nordwestschweiz mit Basel und Umland, dicht gefolgt von der Region München und Umland mit 3,5 Jahren. In Teilen von Ostdeutschland, Tschechien, der Slowakei und Frankreich sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen mit 6 und mehr Jahren dagegen etwa doppelt so groß. Des Weiteren beobachten die Forschenden auch Lücken zwischen Stadt und Land. So ist der Rückstand der Männer in vielen Großstädten geringer als in weniger zentralen Regionen eines Landes. „Florierende Großstädte ziehen durch ihre guten Jobmöglichkeiten eher gesunde und qualifizierte Bevölkerungsgruppen an, während strukturschwache Regionen weniger attraktiv für diese Menschen sind“, erklärt der Mortalitätsforscher Markus Sauerberg vom BiB. Dies trägt dazu bei, dass in großen Städten oft eine vergleichsweise niedrige Sterblichkeit mit geringen Geschlechterunterschieden beobachtet wird.

Ungesundes Verhalten verursacht unterschiedliche Lebenserwartung

Im 20. Jahrhundert waren gesundheitsbeeinträchtigende Verhaltensweisen wie etwa das unter Männern weiter verbreitete Rauchen von wesentlicher Bedeutung, dass die Lebenserwartung bei Männern langsamer anstieg als bei Frauen. Auch wiesen Männer lange eine deutlich höhere Erwerbsbeteiligung auf, wodurch sie in größerem Maße arbeitsbedingten Gesundheitsrisiken ausgesetzt waren. Der Aufholprozess der Männer im Hinblick auf die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten hat nun mehrere Gründe: „Der zunehmende Einsatz von Herzschrittmachern half gerade bei ihnen, die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren“, so Sauerberg. Außerdem ebbt bei Männern die durch das Rauchen bedingte Sterblichkeit bereits ab, während sie bei Frauen weiter ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass Frauen erst ab den 1960er Jahren in einem hohen Maße mit dem Rauchen begonnen haben. Durch die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen nehmen zudem Geschlechterunterschiede bei arbeitsbedingten Gesundheitsrisiken ab.

Lebensstile beeinträchtigen Lebenserwartung stärker als biologische Unterschiede

Wie die Ergebnisse anderer Studien zeigen, kann nur ein kleiner Teil der Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern zurückgeführt werden. Der größere Teil ist vom Lebensstil sowie von der Vorbeugung und Früherkennung von Krankheiten abhängig. Diese Aspekte können durch persönliches Verhalten und die Gesellschaft beeinflusst werden. „Wie etwa die Rollen von Männern und Frauen im Privatleben, Beruf und Krisensituationen gesellschaftlich gesehen werden, hat einen erheblichen Einfluss auf die Geschlechterunterschiede in der Sterblichkeit“, erklärt Sebastian Klüsener, Mitautor der Studie. „Dazu zählt etwa, ob der Mann eher in der Verantwortung für das Haushaltseinkommen gesehen wird, oder ob bestimmte gesundheitsbeeinträchtigende Verhaltensweisen wie das Rauchen oder der Alkoholkonsum bei Männern oder Frauen eher toleriert werden und verbreiteter sind.“ Wenn sich Rollenbilder annähern, gleichen sich tendenziell auch die Sterblichkeitsunterschiede zwischen Männern und Frauen an.

Zur Definition von Lebenserwartung

Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt gibt an, wie viele Jahre ein Mensch leben würde, wenn das ganze Leben hindurch die in dem betrachteten Zeitraum gemessenen altersspezifischen Sterblichkeitsraten gelten würden. Der Indikator erlaubt, die Sterblichkeitsverhältnisse zwischen Bevölkerungen bzw. Teilbevölkerungen (wie etwa Männer vs. Frauen) und im Zeitverlauf vergleichen zu können.

Originalpublikation:

Sauerberg, M., Klüsener, S., Mühlichen, M., Grigoriev, P. (2023). Sex differences in cause-specific mortality: regional trends in seven European countries, 1996–2019, European Journal of Public Health. DOI: doi.org/10.1093/eurpub/ckad111

Pressestelle des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), 9.8.2023