Substitution ist in Deutschland die mit Abstand häufigste Behandlungsform bei Opiatabhängigkeit: Etwa 77.000 Personen mit der Hauptdiagnose Opiatabhängigkeit werden derzeit substituiert. Demgegenüber befinden sich ca. 5.000 Personen in einer Reha-Maßnahme, und nur weniger als fünf Prozent wechseln aus der Substitution in eine abstinenzorientierte Therapie. Ein Übergang zwischen den Behandlungsformen ist also selten, und die ‚Unverbundenheit‘ der beiden ‚Systeme‘ erschwert eine optimale, passgenaue Behandlung.

Substitution ist in Deutschland die mit Abstand häufigste Behandlungsform bei Opiatabhängigkeit: Etwa 77.000 Personen mit der Hauptdiagnose Opiatabhängigkeit werden derzeit substituiert. Demgegenüber befinden sich ca. 5.000 Personen in einer Reha-Maßnahme, und nur weniger als fünf Prozent wechseln aus der Substitution in eine abstinenzorientierte Therapie. Ein Übergang zwischen den Behandlungsformen ist also selten, und die ‚Unverbundenheit‘ der beiden ‚Systeme‘ erschwert eine optimale, passgenaue Behandlung.

Deshalb haben sich die fünf Suchtverbände zum Ziel gesetzt, die Brückenbildung zwischen Substitution und Entwöhnungsbehandlung zu fördern und Opiatabhängigen den Zugang zur Entwöhnungsbehandlung zu erleichtern. Dazu veranstalteten sie am 18. Mai 2015 in Berlin den Workshop „Wie geht es weiter … mit der Behandlung Opiatabhängiger?“, in dessen Rahmen die Ausgangslage analysiert und darüber diskutiert wurde, wie eine integrierte und systemübergreifende Behandlungsplanung erreicht werden kann. Eingeladen waren Experten/-innen und Fachleute aus Forschung und Praxis und Vertreter/-innen der Leistungsträger, die einladenden Verbände waren der Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e. V. (buss), die Caritas Suchthilfe e. V. (CaSu), der Gesamtverband für Suchthilfe e. V. (GVS), der Fachverband Drogen- und Suchthilfe e. V. (fdr) und der Fachverband Sucht e. V. (FVS).

In der folgenden Darstellung werden die Beiträge und Aussagen der Referenten/-innen und Teilnehmer/-innen wiedergegeben. Diese repräsentieren die teilweise gegensätzlichen Positionen unterschiedlicher Expertengruppen und Institutionen und entsprechen nicht immer der Sichtweise der Veranstalter. Es war den Suchtverbänden aber ein wichtiges Anliegen, mit der Veranstaltung ein offenes Forum zu schaffen, bei dem jede relevante Meinung zur Behandlung Opiatabhängiger dargestellt und diskutiert werden konnte.

Einführung und Grußwort: Auf dem Weg zur optimalen Behandlungsform

Dr. Theo Wessel, Geschäftsführer des GVS, begrüßte die Teilnehmer und betonte das Ziel, jedem Abhängigen die optimale Behandlungsform anbieten zu können. Bei dem Workshop gehe es darum, einen offenen Dialog über Substitution und Entwöhnungsbehandlung zu führen und sich insbesondere über die substitutionsgestützte Entwöhnungsbehandlung zu verständigen. Es folgte ein Grußwort von Dr. Ingo Ilja Michels, Leiter der Geschäftsstelle der Bundesdrogenbeauftragten. Michels berichtete über die Vorzüge und Verdienste der Substitutionsbehandlung: Sie sichert Leben, verhindert die Übertragung von Krankheiten, die Betroffenen agieren nicht mehr in der Illegalität, eine soziale Integration ist möglich, und die Abhängigen, für die Abstinenz kein Ziel ist, können durch die Substitution dennoch erreicht werden. Michels sprach sich für eine enge Zusammenarbeit zwischen Substitutionsärzten und Reha-Einrichtungen aus. Die Abstinenzorientierung in der Substitution solle unterstützt werden, gleichzeitig sollten mehr Reha-Einrichtungen substituierte Patienten aufnehmen. Zum Abschluss stellte er die geplante Änderung der Betäubungsmittelgesetz-Verordnung dar, die vorsieht, den substituierenden Ärzten mehr Handlungs- und Therapiefreiheit zu geben und den Druck von Seiten des Strafrechts zu mindern.

Epidemiologie: Weniger neue Klienten und eine alternde Kohorte

Auf die Grußworte folgte der erste Themenblock mit einführenden Übersichtsreferaten. Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel, Geschäftsführer der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD), präsentierte aktuelle Zahlen zum Thema „Epidemiologie der Opiat- und Drogenabhängigkeit in Deutschland“. Die Prävalenz riskanten Opioidkonsums ist schwer zu schätzen. Laut DBDD-Jahresbericht 2014 führen Berechnungen auf der Basis von Zahlen aus Behandlung, Polizeikontakten und Drogentoten zu einer Schätzung der Zahl riskanter Konsumenten von Heroin in Deutschland auf 57.000 bis 182.000. Dies entspricht einer Rate von 1,05 bis 3,4 Personen pro 1.000 Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren. Legt man der Schätzung nur Behandlungsdaten zugrunde, ist die Prävalenz seit 2005 ansteigend, nach Polizeikontakten und Todesfällen geschätzt ist die Prävalenz sinkend. Die europäischen Daten zeigen Anzeichen eines rückläufigen Heroingebrauchs: weniger neue Klienten, eine alternde Kohorte und ein Rückgang des iv-Konsums.

Auf die Grußworte folgte der erste Themenblock mit einführenden Übersichtsreferaten. Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel, Geschäftsführer der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD), präsentierte aktuelle Zahlen zum Thema „Epidemiologie der Opiat- und Drogenabhängigkeit in Deutschland“. Die Prävalenz riskanten Opioidkonsums ist schwer zu schätzen. Laut DBDD-Jahresbericht 2014 führen Berechnungen auf der Basis von Zahlen aus Behandlung, Polizeikontakten und Drogentoten zu einer Schätzung der Zahl riskanter Konsumenten von Heroin in Deutschland auf 57.000 bis 182.000. Dies entspricht einer Rate von 1,05 bis 3,4 Personen pro 1.000 Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren. Legt man der Schätzung nur Behandlungsdaten zugrunde, ist die Prävalenz seit 2005 ansteigend, nach Polizeikontakten und Todesfällen geschätzt ist die Prävalenz sinkend. Die europäischen Daten zeigen Anzeichen eines rückläufigen Heroingebrauchs: weniger neue Klienten, eine alternde Kohorte und ein Rückgang des iv-Konsums.

Laut der Deutschen Suchthilfestatistik 2014 weisen 15 Prozent der Zugänge in den Beratungsstellen und den Fach-/Institutsambulanzen die Hauptdiagnose Opioidkonsum auf. Damit liegt eine Stabilisierung bzw. ein leichter Rückgang vor. Stark angestiegen sind dagegen Neuzugänge wegen Stimulanziengebrauchs. In der Rehabilitation (stationär und teilstationär) und der Adaption trifft auf sieben Prozent der Patienten die Hauptdiagnose Opioidabhängigkeit zu, was ebenfalls einer Stabilisierung entspricht. Rund ein Drittel der Klienten mit der Hauptdiagnose Opioide im ambulanten Bereich weist zusätzlich die Einzeldiagnose Cannabinoide auf, rund ein Viertel Alkohol und rund ein Fünftel Kokain (DSHS 2013).

Das Durchschnittsalter der Opioidkonsumenten hat sich in den letzten Jahren deutlich nach hinten verschoben. Ein Großteil ist älter als 40 Jahre, das Durchschnittsalter bei den Todesfällen liegt bei 38 Jahren. Weniger junge Menschen unter 25 kommen nach. Aufgrund ihrer soziodemografischen Voraussetzungen sind Opioidkonsumenten sehr schwer in die Arbeitswelt zu integrieren. Über 60 Prozent (im ambulanten Bereich) sind arbeitslos (DSHS 2013). Die Straftaten im Zusammenhang mit Heroin (Besitz und Handel) sind zurückgegangen (BMI 2014). Heroin wird zunehmend ersetzt durch Stimulanzien, ‚neue‘ Drogen, andere Opiate und v. a. Medikamente (Fentanyl, Lyrica). Hepatitis C ist nach wie vor eine große Gefahr für i.v.-Dogenkonsumenten, ca. 80 Prozent sind infiziert.

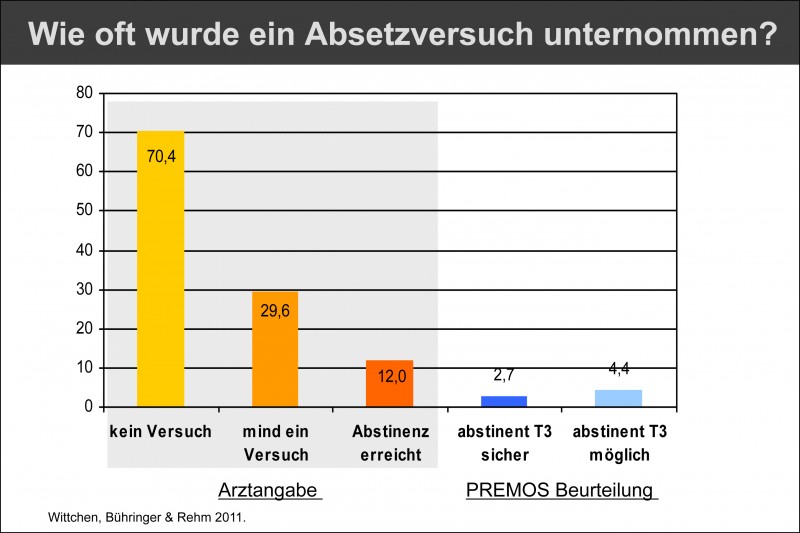

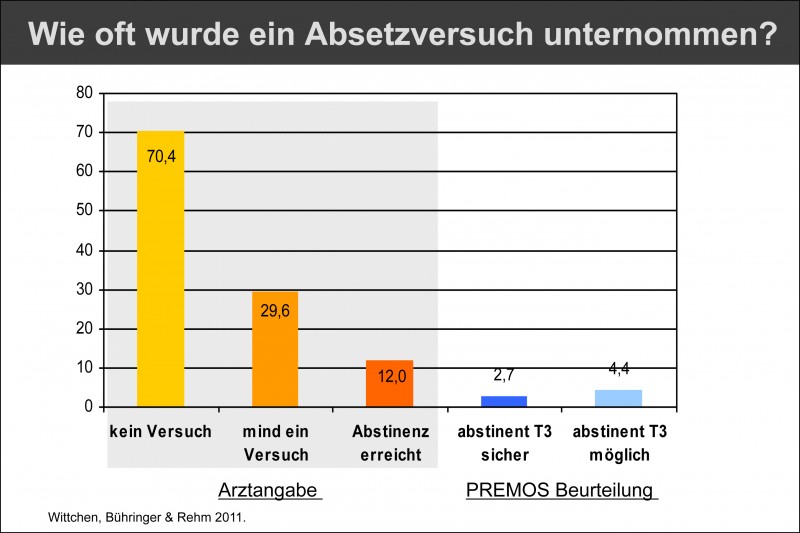

Anschließend präsentierte Pfeiffer-Gerschel Daten zur Substitution. Diese ist zunehmend verfügbar, gut 50 Prozent der problematischen Opiatkonsumenten werden EU-weit erreicht. Das sind ca. 700.000 Personen (Europäischer Drogenbericht 2015). Fast 70 Prozent werden mit Methadon substituiert. Seit 2010 bewegt sich die Zahl der Substituierten in Deutschland zwischen 75.000 und 77.000 Personen, dabei bestehen zwischen den einzelnen Bundesländern sehr große Unterschiede. Die meisten Substituierten verzeichnet Bremen mit 264 Patienten pro 100.000 Einwohner. Baden-Württemberg liegt mit 96 Patienten pro 100.000 Einwohner im Mittelfeld. Versuche, das Substitutionsmittel abzusetzen, werden in den meisten Fällen nicht unternommen.

Anschließend präsentierte Pfeiffer-Gerschel Daten zur Substitution. Diese ist zunehmend verfügbar, gut 50 Prozent der problematischen Opiatkonsumenten werden EU-weit erreicht. Das sind ca. 700.000 Personen (Europäischer Drogenbericht 2015). Fast 70 Prozent werden mit Methadon substituiert. Seit 2010 bewegt sich die Zahl der Substituierten in Deutschland zwischen 75.000 und 77.000 Personen, dabei bestehen zwischen den einzelnen Bundesländern sehr große Unterschiede. Die meisten Substituierten verzeichnet Bremen mit 264 Patienten pro 100.000 Einwohner. Baden-Württemberg liegt mit 96 Patienten pro 100.000 Einwohner im Mittelfeld. Versuche, das Substitutionsmittel abzusetzen, werden in den meisten Fällen nicht unternommen.

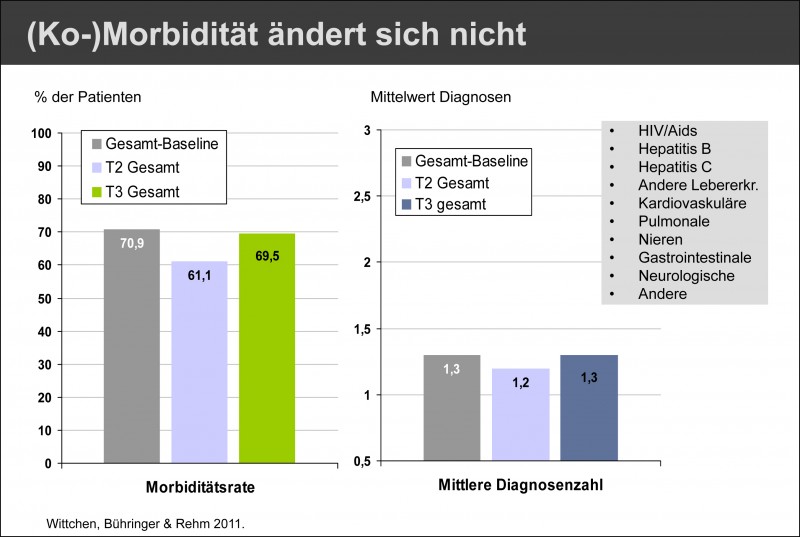

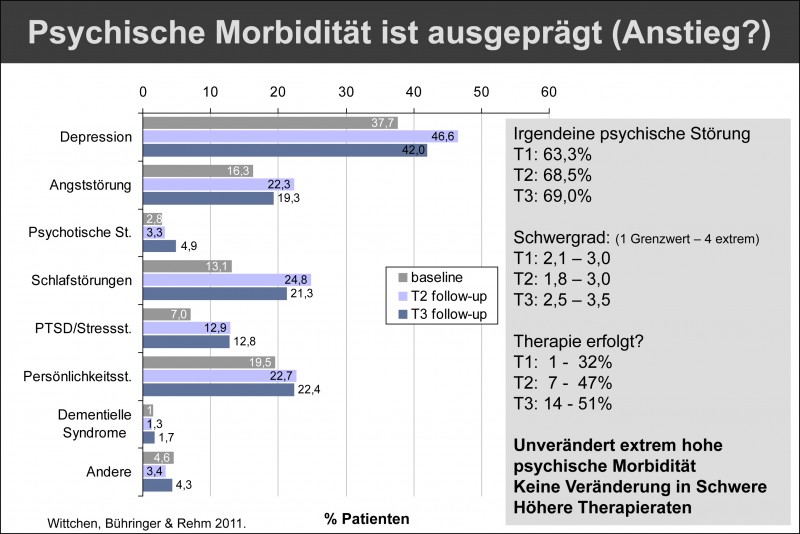

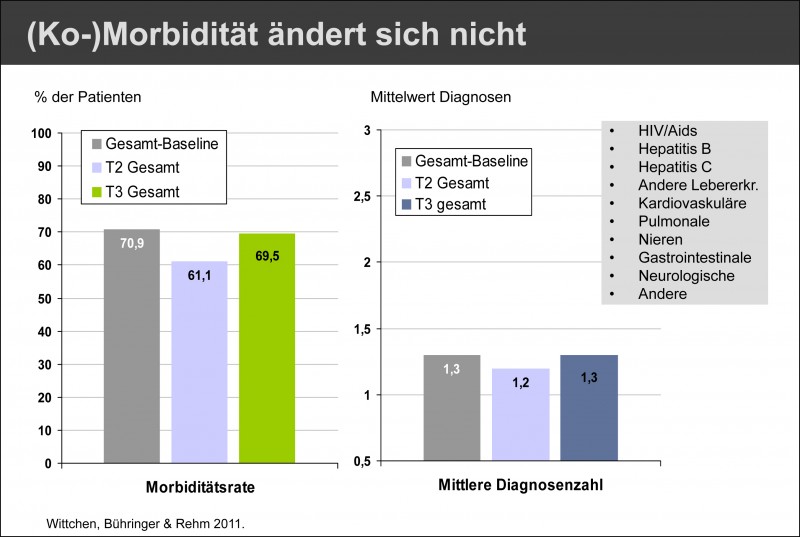

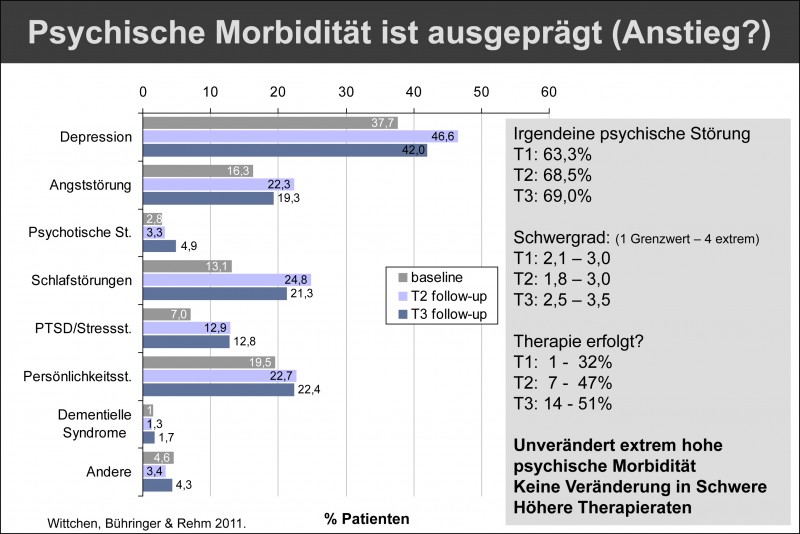

Die psychische Morbidität ist unter Substitution weiterhin stark ausgeprägt. Zu den häufigsten komorbiden Störungen gehören Depression, Angststörungen, Schlafstörungen, Persönlichkeitsstörungen sowie Stress- und psychotische Störungen. Über Substitutionsbehandlung in Haft sind so gut wie keine Daten bekannt.

Die psychische Morbidität ist unter Substitution weiterhin stark ausgeprägt. Zu den häufigsten komorbiden Störungen gehören Depression, Angststörungen, Schlafstörungen, Persönlichkeitsstörungen sowie Stress- und psychotische Störungen. Über Substitutionsbehandlung in Haft sind so gut wie keine Daten bekannt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Prävalenz der Opioidhängigkeit seit den 80er Jahren nicht verändert hat. Die Inzidenz geht zurück, aber die Prävalenz bleibt aufgrund besserer Überlebenschancen durch Harm-Reduction-Maßnahmen und Substitution konstant. Als offene Fragen stellte Pfeiffer-Gerschel abschließend in den Raum: Wie kann die Qualität der Drogentherapie optimiert werden, z. B. durch definierte Behandlungspfade? Wie verbessert man den Übergang zwischen Substitution und Entwöhnung? Und wie kann die Versorgungssituation reguliert werden, wenn die substituierenden Ärzte in Rente gehen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Prävalenz der Opioidhängigkeit seit den 80er Jahren nicht verändert hat. Die Inzidenz geht zurück, aber die Prävalenz bleibt aufgrund besserer Überlebenschancen durch Harm-Reduction-Maßnahmen und Substitution konstant. Als offene Fragen stellte Pfeiffer-Gerschel abschließend in den Raum: Wie kann die Qualität der Drogentherapie optimiert werden, z. B. durch definierte Behandlungspfade? Wie verbessert man den Übergang zwischen Substitution und Entwöhnung? Und wie kann die Versorgungssituation reguliert werden, wenn die substituierenden Ärzte in Rente gehen?

Versorgungssystem: Wie gut sind die aktuellen Angebote für Opioidabhängige?

Im zweiten Übersichtsreferat behandelte Jost Leune, Geschäftsführer des Fachverbands Drogen- und Suchthilfe e. V., das Thema „Das Versorgungssystem für Opioidabhängige: Wer behandelt wen mit welcher Zielsetzung?“. Er bezog sich dabei auf die Strukturanalyse „Suchthilfe und Versorgungssituation in Deutschland“, die die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) im Februar 2014 veröffentlicht und auf ihrer Homepage bereitgestellt hat. Als Grundlage seines Vortrags diente ihm das Kapitel „4.4. Matrix 2 – Versorgungsrealität“. Diese Matrix kombiniert sämtliche Interventionen in der Suchthilfe (von Prävention über Rehabilitation bis Selbsthilfe) mit exemplarischen Zielgruppen und bewertet, wie gut im jeweiligen Bereich für die jeweilige Zielgruppe die Versorgungsrealität ist.

Im zweiten Übersichtsreferat behandelte Jost Leune, Geschäftsführer des Fachverbands Drogen- und Suchthilfe e. V., das Thema „Das Versorgungssystem für Opioidabhängige: Wer behandelt wen mit welcher Zielsetzung?“. Er bezog sich dabei auf die Strukturanalyse „Suchthilfe und Versorgungssituation in Deutschland“, die die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) im Februar 2014 veröffentlicht und auf ihrer Homepage bereitgestellt hat. Als Grundlage seines Vortrags diente ihm das Kapitel „4.4. Matrix 2 – Versorgungsrealität“. Diese Matrix kombiniert sämtliche Interventionen in der Suchthilfe (von Prävention über Rehabilitation bis Selbsthilfe) mit exemplarischen Zielgruppen und bewertet, wie gut im jeweiligen Bereich für die jeweilige Zielgruppe die Versorgungsrealität ist.

Die einzelnen Daten und Fakten, die der jeweiligen Bewertung zugrunde liegen, können hier nicht für jede Intervention wiedergegeben werden. Dazu sei auf die PDF-Version der Strukturanalyse verwiesen. Diese steht auf der Homepage der DHS zur Verfügung (www.dhs.de > DHS Stellungsnahmen).

Für die Zielgruppe „Erwachsene mit Drogenabhängigkeit“ ergibt sich aus der Strukturanalyse, dass eine gute Funktion und eine gute Integration in das Hilfesystem für folgende Angebote gegeben sind: Stationäre psychiatrische Behandlung, Niedrigschwellige Hilfen und Sucht- und Drogenberatung (inkl. Schuldnerberatung). Ebenfalls erfolgreich sind Entgiftung und Qualifizierter Entzug, Stationäre medizinische Rehabilitation, Adaption und (Reha-)Nachsorge, aber auch Ambulant betreutes Wohnen, Stationäres sozialtherapeutisches Wohnen, Übergangswohnen und (soweit vorhanden) Tagesstrukturierende Maßnahmen – obwohl es insbesondere in der medizinischen Rehabilitation für Substituierte noch einige Probleme gibt. Außen vor in der Bewertung bleibt der Bereich der Justiz, weil die Suchthilfe keinen Einfluss darauf hat.

Eine eingeschränkte Funktion im Hilfesystem und Schnittstellenprobleme zeigen – vor allem bei substituierten Opioidabhängigen – die Bereiche Stationäre somatische Akutbehandlung (im Allgemeinkrankenhaus), Sozialpsychiatrische Betreuung, Ambulante psychiatrische Behandlung (in psychiatrischen Institutsambulanzen) sowie – aufgrund mangelnder finanzieller Förderung – Psychosoziale Begleitung Substituierter.

Hilfen zur Erziehung, Angebote für die Teilhabe an Arbeit sowie Ambulante Substitution, Ambulante medizinische Rehabilitation und Ganztägig ambulante Rehabilitation können aufgrund der problematischen Situation in der psychosozialen Betreuung nicht im notwendigen Umfang angeboten werden. Bezogen auf die Suchtberatung im Betrieb sind kaum Aussagen möglich. Selbsthilfe ist zwar bei JES (Junkies, Ex-User, Substituierte) organisiert, aber gemessen an der hohen Zahl Substituierter nur in geringem Umfang.

Es bestehen Defizite durch fehlende Versorgung in den Bereichen Ambulante psychotherapeutische Behandlung, Berufliche Rehabilitation, Beschäftigung für behinderte Menschen (in Werkstatt) sowie Hilfen für Pflegebedürftige. Ambulante somatische Akutbehandlung inkl. Frühintervention, Qualifizierung sowie Arbeitsförderung bzw. Maßnahmen von Arbeitsagentur/Jobcenter sind zwar möglich, aber so abgegrenzt vom Hilfesystem, dass fast kein Übergang dorthin möglich ist.

Leune schließt seinen Vortrag mit dem Hinweis, dass das Versorgungssystem für Opioidabhängige noch besser werden würde, wenn das gegliederte System der sozialen Sicherung durchlässiger wäre, wenn Einrichtungsgrenzen überwunden werden und eine gemeinsame (Fach-)Sprache gefunden werden könnte und das System auskömmlich finanziert wäre.

Zielgruppen: Substitution ist nicht gleich Substitution

Im Vortrag von Werner Heinz, Leiter der AG Substitution der Caritas Suchthilfe (CaSu), ging es um die Frage „Mit welchen Zielgruppen und Methoden ist Suchtbehandlung bei Opiatabhängigen möglich?“. Als Ausgangslage stellte er fest, dass Substitution in der heutigen Behandlung von Opiatabhängigkeit der Normalfall sei und dass die Behandlung nur auf der Grundlage der Substitutionstherapie weiterentwickelt werden könne. Zwei Hürden müssten überwunden werden, die er in seiner Präsentation so formuliert: „Substitution verhindert medizinische Rehabilitation – Medizinische Rehabilitation sperrt Substituierte aus“. Wenn hier ein Brückenschlag gelingt, dann können die Defizite der aktuellen Substitutionspraxis aufgefangen und mehr Drogenabhängige zur Chance (nicht dem Zwang) der Abstinenzorientierung hingeführt werden. Als Defizit der Substitution nannte Heinz, dass keine Suchttherapie stattfinde. Die psychosoziale Betreuung, die außerdem nur wenig Substituierte erreiche, sei Suchtsozialarbeit und motivationale Suchtberatung, mit der jedoch das hohe Ausmaß an psychischen Störungen und psychosozialen Entwicklungsdefiziten nicht bewältigt werden könne – eine Feststellung, die die Ergebnisse der PREMOS-Studie bestätigen.

Im Vortrag von Werner Heinz, Leiter der AG Substitution der Caritas Suchthilfe (CaSu), ging es um die Frage „Mit welchen Zielgruppen und Methoden ist Suchtbehandlung bei Opiatabhängigen möglich?“. Als Ausgangslage stellte er fest, dass Substitution in der heutigen Behandlung von Opiatabhängigkeit der Normalfall sei und dass die Behandlung nur auf der Grundlage der Substitutionstherapie weiterentwickelt werden könne. Zwei Hürden müssten überwunden werden, die er in seiner Präsentation so formuliert: „Substitution verhindert medizinische Rehabilitation – Medizinische Rehabilitation sperrt Substituierte aus“. Wenn hier ein Brückenschlag gelingt, dann können die Defizite der aktuellen Substitutionspraxis aufgefangen und mehr Drogenabhängige zur Chance (nicht dem Zwang) der Abstinenzorientierung hingeführt werden. Als Defizit der Substitution nannte Heinz, dass keine Suchttherapie stattfinde. Die psychosoziale Betreuung, die außerdem nur wenig Substituierte erreiche, sei Suchtsozialarbeit und motivationale Suchtberatung, mit der jedoch das hohe Ausmaß an psychischen Störungen und psychosozialen Entwicklungsdefiziten nicht bewältigt werden könne – eine Feststellung, die die Ergebnisse der PREMOS-Studie bestätigen.

Wie können die ‚Systeme‘ Substitution und Reha also sinnvoll zusammengebracht werden? Heinz näherte sich dieser Frage systematisch, indem er die Substituierten zunächst in verschiedene Zielgruppen einteilte und dann jeder Gruppe passende Maßnahmen aus dem Hilfesystem zuordnete. Er unterschied folgende Zielgruppen:

- Opiatabhängige mit Abstinenzorientierung: Diese Personen haben positive Reha-Erfahrungen gemacht und verfügen über gute soziale Ressourcen. Sie haben bereits Abstinenzfähigkeit erlebt und wollen diese wieder herstellen.

- Substitution als Ausstiegsmedikation: Diese Personen sind motiviert und abstinenzorientiert mit vorausgehender Abstinenzerfahrung, haben aber zu wenig Zuversicht und Selbstvertrauen, dauerhaft abstinent bleiben zu können, und lehnen deshalb eine (erneute) Reha ab. Sie verfügen über gute soziale Ressourcen und oft über einen Arbeitsplatz, beides soll durch die Substitution gesichert werden.

- Maintenance-Substitution bei fortschreitender sozialer Integration: Diese Personen erleben sich als ‚clean‘. Durch Take-home-Verschreibungen verfügen Sie über die Autonomie, ihr Leben relativ frei zu gestalten. Gute soziale Ressourcen und oftmals ein Arbeits- oder Ausbildungsplatz sind vorhanden. Diese Zielgruppe hat keinen Anlass abzudosieren. Das Therapieziel heißt hier Arbeit und Teilhabe.

- Auf Dauer gestellte Ambivalenz: Diese Personen ändern häufig das Substitutionsmittel und die Dosierung, sie leiden häufig unter psychischen Beeinträchtigungen und Belastungen, es fehlen psychische Bewältigungskompetenzen. Als Betreuungsziele sind hier zu nennen: Beikonsumfreiheit und psychosoziale Stabilisierung unter Substitution, Therapiemotivation und -Vermittlung.

- Stagnierende Langzeitsubstitution bei verfestigter sozialer Randständigkeit: Diese Personen leben im ‚Substitutionsmilieu‘ als sozialem Umfeld. Sie haben ein reduziertes Aktivitätsniveau, sind langzeitarbeitslos mit geringer Tagesstruktur, überwiegend mit Methadon substituiert und haben einen sedierenden Cannabis- oder Alkoholkonsum.

- Ersatzdrogenvergabe bei chronifizierter Polytoxikomanie: Diese schwerstabhängigen Klienten weisen eine desolate Lebenssituation mit hoher Szenebindung auf. Sie konsumieren eine Reihe von Drogen und Alkohol. Das Substitutionsmittel dient als ‚Grundversorgung‘ und wird häufig in hoher Dosierung eingenommen mit spürbarer Sedierung. Dies ist die Zielgruppe für eine Diamorphinvergabe.

Was kann die Behandlungslandschaft nun für die genannten Zielgruppen tun? Für die Zielgruppen 1, 2 und 3 kommt eine substitutionsgestützte ambulante Rehabilitation in Frage, denn Psychotherapie unter Substitution ist möglich. Auch eine ambulante Reha ohne Substitution kann geeignet sein. Für die Zielgruppen 4 und 5 sind eine dauerhaft gestützte ambulante Rehabilitation, eine Intervalltherapie oder eine Tagesreha geeignet oder auch eine stationäre Rehabilitation. Für die Zielgruppe 6 kommen Angebote wie stationäre Krisenintervention, Übergangseinrichtungen, substitutionsgestützte stationäre Rehabilitation oder soziotherapeutische Einrichtungen in Frage.

Eine weitere Zielgruppe sind Substituierte mit schweren psychiatrischen Komorbiditäten. Für diese Gruppe sind besondere Behandlungsangebote nötig. Als positives Beispiel führte Heinz das Asklepios-Krankenhaus Göttingen an, das eine eigene Abteilung für Substituierte mit Traumata oder Borderline-Störung hat und sehr erfolgreich eine ambulant-stationäre Intervalltherapie durchführt.

Heinz appellierte an die Leistungsträger, an das Rehabilitationssystem und die Drogenpolitik, dass sie sich im Hinblick auf Finanzierungswillen und Behandlungskonzepte mehr öffnen für die Integration von Substitution und Rehabilitation und das Therapieziel Arbeit statt Abstinenz. Er regte die Durchführung von Bundesmodellprojekten an, um die Behandlung der Opiatabhängigkeit zu verbessern.

Suchtberatung und PSB: Case Management und Kooperationsarbeit

Im Anschluss an die Übersichtsreferate folgten mehrere Vorträge, die sich mit den Behandlungsmodulen und ihren Entwicklungsmöglichkeiten beschäftigten. Zu Beginn dieses neuen Themenblocks stellte Uwe Zehr vom Verein für Jugendhilfe e. V. in Sindelfingen „Die Rolle der Suchtberatung und der psychosozialen Betreuung“ vor. Als Erstes steckte er die Rahmenbedingungen ab: Suchtberatung wird von den Kommunen finanziert. Daraus ergibt sich, dass die Kommunen auch überwiegend die Aufgaben der psychosozialen Betreuung (PSB), die durch die Suchtberatungen wahrgenommen werden, definieren. Laut BtMVV § 5, Abs. 2, Nr. 2 muss jeder substituierte Patient eine PSB erhalten, oder anders herum: Jeder substituierende Arzt hat einen rechtlichen Anspruch auf PSB für seine Klienten, den die Kommune in dieser Region erfüllen muss. Selten wird PBS im Rahmen individueller Eingliederungshilfe geleistet, selten ist sie ein verbindlicher Teil des medizinischen Versorgungssystems.

Im Anschluss an die Übersichtsreferate folgten mehrere Vorträge, die sich mit den Behandlungsmodulen und ihren Entwicklungsmöglichkeiten beschäftigten. Zu Beginn dieses neuen Themenblocks stellte Uwe Zehr vom Verein für Jugendhilfe e. V. in Sindelfingen „Die Rolle der Suchtberatung und der psychosozialen Betreuung“ vor. Als Erstes steckte er die Rahmenbedingungen ab: Suchtberatung wird von den Kommunen finanziert. Daraus ergibt sich, dass die Kommunen auch überwiegend die Aufgaben der psychosozialen Betreuung (PSB), die durch die Suchtberatungen wahrgenommen werden, definieren. Laut BtMVV § 5, Abs. 2, Nr. 2 muss jeder substituierte Patient eine PSB erhalten, oder anders herum: Jeder substituierende Arzt hat einen rechtlichen Anspruch auf PSB für seine Klienten, den die Kommune in dieser Region erfüllen muss. Selten wird PBS im Rahmen individueller Eingliederungshilfe geleistet, selten ist sie ein verbindlicher Teil des medizinischen Versorgungssystems.

Suchtberatungen führen PSB im Auftrag der Kommunen durch. Sie bringen beste Voraussetzungen mit, um als ‚proaktive‘ Case Manager zu agieren: Sie bieten ein multiprofessionelles Team, eine niedrigschwellige Kontaktaufnahme, eine zeitnahe Krisenintervention und Netzwerkkenntnis. Die Leistungen des Suchthilfesystems haben sich in den letzten Jahren weiter differenziert. Diese Leistungen werden von den substituierenden Ärzten gar nicht vollständig abgerufen. Hierbei könnten die Suchtberatungen als Case Manager ihr Knowhow erfolgreich einbringen.

Zehr analysierte im Einzelnen die Kooperationsbeziehungen, die bei der Durchführung der PSB entstehen. Die Beziehungen zu den substituierenden Ärzten können sehr unterschiedlich sein, je nach Schwerpunktsetzung der medizinischen Behandlung. Zehr rief die Suchtberatungen dazu auf, auf die Ärzte zuzugehen. Sie hätten eine bessere Ausgangsposition, um eine gute Zusammenarbeit anzustoßen. Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner ist das Jugendamt. Hier fehlen einheitliche Standards. Bei substituierten Eltern sollten Jugendamt und Suchtberatung eng zusammenarbeiten, dies kann sehr positive Auswirkungen haben: Der ‚Faktor Elternschaft‘ kann sogar zum Übergang in eine Reha motivieren. Manche Jugendhilfemaßnahmen müssten erst gar nicht durchgeführt werden (was auch Kosteneinsparungen bedeutet). Kooperationen mit dem psychiatrischen Versorgungssystem wären angesichts der stark vertretenen komorbiden Störungen bei Substituierten wichtig, sind aber in der Praxis schwierig. Substituierte (und Suchtpatienten generell) sind häufig unzuverlässig, es stellt sich das Problem der Verträglichkeit von Substitutionsmittel und Psychopharmaka, und manche Therapeuten halten eine Psychotherapie unter Substitution nicht für durchführbar. Eine Kooperation zwischen Suchtberatung und dem sozialpsychiatrischen Dienst wird zu wenig genutzt. Eine Vermittlung von Substituierten in die Suchtreha findet nur selten statt, obwohl viele Substituierte die Reha bereits kennen und die Substitution irgendwann auch beenden möchten. An einer Reha unter Erhaltungsdosis hätten Substituierte einer Umfrage in Schleswig-Holstein zufolge jedoch ein deutlich höheres Interesse, v. a. im ambulanten Setting. Als weitere Kooperationspartner kämen die Jobcenter in Frage, da über 50 Prozent der Substituierten in PSB ALG II beziehen. Aber von Seiten der Jobcenter gibt es keine besonderen Maßnahmen oder Kooperationen mit der Suchtberatung.

Als Entwicklungschancen fasste Zehr zum Abschluss folgende Aspekte zusammen: Der ‚Motivationsfaktor Elternschaft‘ sollte genutzt werden, für die Kooperation zwischen Jugend- und Suchthilfe müssen und können einheitliche Standards geschaffen werden. Die Suchtberatung sollte den Ärzten proaktiv ihr Case Management anbieten und sich um einen ‚Quasi-Versorgungsauftrag‘ durch die Kommune bemühen. Die Zusammenarbeit mit der psychiatrischen Versorgung sollte verbessert und Modelle der Suchtreha unter Erhaltungsdosis sollten genutzt und ausgeweitet werden.

Suchtmedizin: Zielhierarchie und Substitutionsrecht

Hans-Günter Meyer-Thompson, bis August 2015 Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS), stellte in seinem Vortrag die „Substitutionsbehandlung aus Sicht der Suchtmedizin“ dar und setzte sich kritisch mit dem von FVS und fdr gemeinsam veröffentlichten „Positionspapier zur stärkeren Vernetzung von Substitution und Entwöhnungsbehandlung“ (SuchtAktuell 2-2014) auseinander. Er hob die Vorteile der Substitution hervor: Sie sichert Überleben, stillt den Opiathunger und ermöglicht es den Klienten, stabile Lebensverhältnisse aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Sie hat die Ausbreitung von AIDS und die Zahl der Drogentoten reduziert. Meyer-Thompson stellte dar, inwiefern die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen zur Substitution die Patienten/-innen diskriminieren – zwangsweise PSB, keine Abgabe des Substitutionsmittels in der Apotheke, tägliche Termine in der Arztpraxis, dadurch keine Urlaubsmöglichkeit, Unterdosierung in Reha-Einrichtungen – und die Ärzte von vornherein „mit einem Bein im Gefängnis“ stehen lassen.

Hans-Günter Meyer-Thompson, bis August 2015 Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS), stellte in seinem Vortrag die „Substitutionsbehandlung aus Sicht der Suchtmedizin“ dar und setzte sich kritisch mit dem von FVS und fdr gemeinsam veröffentlichten „Positionspapier zur stärkeren Vernetzung von Substitution und Entwöhnungsbehandlung“ (SuchtAktuell 2-2014) auseinander. Er hob die Vorteile der Substitution hervor: Sie sichert Überleben, stillt den Opiathunger und ermöglicht es den Klienten, stabile Lebensverhältnisse aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Sie hat die Ausbreitung von AIDS und die Zahl der Drogentoten reduziert. Meyer-Thompson stellte dar, inwiefern die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen zur Substitution die Patienten/-innen diskriminieren – zwangsweise PSB, keine Abgabe des Substitutionsmittels in der Apotheke, tägliche Termine in der Arztpraxis, dadurch keine Urlaubsmöglichkeit, Unterdosierung in Reha-Einrichtungen – und die Ärzte von vornherein „mit einem Bein im Gefängnis“ stehen lassen.

Deshalb fordert die DGS zum einen eine neue Zielhierarchie in der Behandlung. Abstinenzorientierung soll gleichrangig mit Zielen sein, die durch Substitution erreicht werden, wie Hilfe zum Überleben, Behandlung von Begleiterkrankungen, Reduktion des Gebrauchs psychotroper Substanzen sowie Verringerung der Risiken einer Opiat-/Opioidabhängigkeit während Schwangerschaft und Geburt. Außerdem wird eine bessere Versorgung bestimmter Patientengruppen gefordert. Dazu gehören opioidabhängige Strafgefangene, substituierte Eltern, Einwanderer und Flüchtlinge sowie Patienten mit Beikonsum. Für Substituierte mit schweren psychischen Störungen soll der Zugang zur ambulanten Psychotherapie verbessert werden. Zum anderen fordert die DGS eine Änderung des Substitutionsrechts. Die unmittelbare ärztliche Tätigkeit gehört in Richt- und Leitlinien geregelt, Behandlungsfehler sind demzufolge durch das Berufsrecht und nicht durch das Strafrecht zu sanktionieren.

Abschließend plädierte Meyer-Thompson dafür, dass ambulante Substitutionsbehandlung und stationäre Therapie aufeinander zugehen sollten, um die jeweiligen Stärken, Schwächen und Erfahrungen zu analysieren. Auf dieser Grundlage sollten gemeinsam die Kriterien für die im Einzelfall beste Behandlung weiterentwickelt werden.

Entzug: Motivationsförderung und Anschlussperspektiven

Über „Opioidabhängige im Entzug“ referierte Dr. Thomas Kuhlmann von der Psychosomatischen Klinik Bergisch Gladbach. Er stellte zunächst die wesentlichen Inhalte des qualifizierten Entzugs dar. Dazu gehören Motivationsförderung, Teilhabeorientierung und das Erarbeiten einer Anschlussperspektive. Anschließend berichtete Kuhlmann detailliert über verschiedene Aspekte des medikamentengestützten Entzugs. Dieser ist bei Entzugserscheinungen die Methode der ersten Wahl. Hierbei werden die eingesetzten Medikamente entweder homolog abdosiert, als ‚Krücke‘ für den Entzug, oder bis zur Erhaltungsdosis aufdosiert, wenn eine Substitutionsbehandlung durchgeführt werden soll. Neben der Reduzierung der Entzugserscheinungen können die verabreichten Opiatanaloga eine Reihe weiterer Wirkungen hervorrufen: Sie wirken sedierend oder nicht sedierend, können zu Verstopfung, Schweißneigung und Atemdepression führen und die Libido dämpfen. Um Letzteres auszugleichen, konsumieren Substituierte häufig Kokain. Die Ausprägung der Nebenwirkungen fallen individuell sehr unterschiedlich aus.

Über „Opioidabhängige im Entzug“ referierte Dr. Thomas Kuhlmann von der Psychosomatischen Klinik Bergisch Gladbach. Er stellte zunächst die wesentlichen Inhalte des qualifizierten Entzugs dar. Dazu gehören Motivationsförderung, Teilhabeorientierung und das Erarbeiten einer Anschlussperspektive. Anschließend berichtete Kuhlmann detailliert über verschiedene Aspekte des medikamentengestützten Entzugs. Dieser ist bei Entzugserscheinungen die Methode der ersten Wahl. Hierbei werden die eingesetzten Medikamente entweder homolog abdosiert, als ‚Krücke‘ für den Entzug, oder bis zur Erhaltungsdosis aufdosiert, wenn eine Substitutionsbehandlung durchgeführt werden soll. Neben der Reduzierung der Entzugserscheinungen können die verabreichten Opiatanaloga eine Reihe weiterer Wirkungen hervorrufen: Sie wirken sedierend oder nicht sedierend, können zu Verstopfung, Schweißneigung und Atemdepression führen und die Libido dämpfen. Um Letzteres auszugleichen, konsumieren Substituierte häufig Kokain. Die Ausprägung der Nebenwirkungen fallen individuell sehr unterschiedlich aus.

Eine besonders wichtige Rolle beim Entzug spielt die Motivationsförderung. Dabei soll der Behandler dem Patienten Perspektiven aufzeigen können, da die Patienten sich meist selbst gar keine Perspektiven vorstellen können. Diese Perspektiven sollen nach der Entzugsbehandlung nahtlos weiterverfolgt werden können. Gleichzeitig soll als Ziel der Behandlung ein „Menu of options“ in Frage kommen, von der diamorphingestützten Behandlung bis hin zur medizinischen Reha. Um eine kurzfristige und mittelfristige Anschlussperspektive herzustellen, müssen z. B. folgende Punkte geklärt werden: Bestehen Probleme mit der Justiz oder dem Ausländeramt? Wie ist die Wohn- und Arbeitssituation? Wie geht es in der Behandlung weiter?

Als Fazit fasste Kuhlmann zusammen, dass eine sozialpsychiatrische Haltung entscheidend für eine gute (Entzugs-)Behandlung Opiatabhängiger ist. Dafür stellt die Spaltung des Hilfesystems in niederschwellig, überlebenssichernd und ausstiegsorientiert ein großes Problem dar. Diese Spaltung muss überwunden werden, um Überleben und Teilhabe zu sichern. Substitution darf kein Ausschlusskriterium für medizinische Reha sein, und auch Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnangebote (z. B. Clean-WGs) müssen weiterentwickelt werden.

Entwöhnung: Abstinenzquoten und Prädiktoren für den Behandlungserfolg

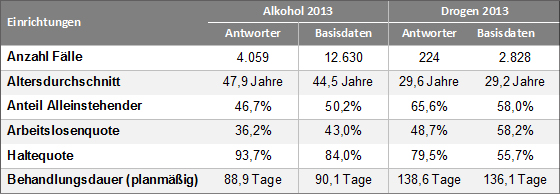

Martina Fischer von der AHG Klinik Daun-Altburg stellte in ihrem Vortrag anhand von Katamnesedaten den Erfolg der stationären Entwöhnungsbehandlung bei Opioid- und Drogenabhängigkeit dar. Sie berichtete über den Entlassjahrgang 2012 in sieben Drogenkliniken des FVS (mit einem Rücklauf von mindesten 25 Prozent). Die Gesamtstichprobe umfasste insgesamt 1.275 Patienten. Diese zeichneten sich durch eine hohe Haltequote aus (planmäßige Behandlungsdauer 59 Prozent). Der Anteil der opioidabhängigen Patienten sinkt gegenüber den Vorjahren, er machte nur noch 16,8 Prozent aus. Am stärksten vertreten (30,8 Prozent) waren Patienten mit multiplem Substanzgebrauch.

Martina Fischer von der AHG Klinik Daun-Altburg stellte in ihrem Vortrag anhand von Katamnesedaten den Erfolg der stationären Entwöhnungsbehandlung bei Opioid- und Drogenabhängigkeit dar. Sie berichtete über den Entlassjahrgang 2012 in sieben Drogenkliniken des FVS (mit einem Rücklauf von mindesten 25 Prozent). Die Gesamtstichprobe umfasste insgesamt 1.275 Patienten. Diese zeichneten sich durch eine hohe Haltequote aus (planmäßige Behandlungsdauer 59 Prozent). Der Anteil der opioidabhängigen Patienten sinkt gegenüber den Vorjahren, er machte nur noch 16,8 Prozent aus. Am stärksten vertreten (30,8 Prozent) waren Patienten mit multiplem Substanzgebrauch.

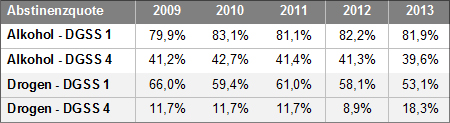

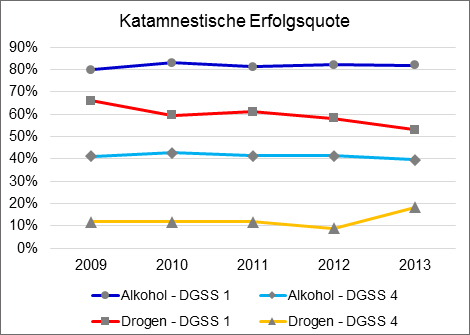

Fischer berichtete über die katamnestischen Erfolgsquoten, die den Anteil abstinent lebender ehemaliger Patienten erfassen. Die katamnestischen Erfolgsquoten werden üblicherweise mit den Berechnungsformen der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DGSS) ermittelt. Für die oben genannte Stichprobe betrug die katamnestische Erfolgsquote nach DGSS 3 66,0 Prozent. Hierbei wird die Anzahl abstinent Lebender auf die in der Katamneseuntersuchung erreichten Patienten (Antworter) bezogen. Nach DGSS 4 betrug die katamnestische Erfolgsquote 21,2 Prozent. Hierbei wird die Anzahl abstinent Lebender auf alle entlassenen Patienten bezogen. Die Quote der Antworter (Ausschöpfungsquote) lag in dieser Untersuchung bei 32,1 Prozent. Von den planmäßig entlassenen Patienten wurden 43,2 Prozent innerhalb der ersten vier Wochen nach der Entlassung rückfällig.

Bezogen auf den Entlassjahrgang 2011 wurde untersucht, welche Prädiktoren auf das Behandlungsergebnis und die katamnestische Erfolgsquote schließen lassen. Im Hinblick auf die Entlassform wirken sich Auflagen vom Gericht und sonstige Auflagen, F 12- und F 14-Diagnosen (Störungen durch Cannabinoide bzw. Störungen durch Kokain, vgl. Diagnoseschlüssel ICD-10) und eine längere Therapiezeit positiv aus. Frauen schließen häufiger regulär ab als Männer. Männer antworten seltener als Frauen bei der Katamnesebefragung, weitere ungünstige Faktoren hierfür sind keine Ausbildung, Auflagen vom Gericht, Arbeitslosigkeit und eine F 11-Diagnose (Störungen durch Opioide, vgl. Diagnoseschlüssel ICD-10). Eine reguläre Entlassung und eine längere Therapie begünstigen Abstinenz, wohingegen gerichtliche Auflagen häufig in Zusammenhang mit einer schlechteren Abstinenzquote vorkommen.

Als besonders nützliche Intervention in der stationären Reha hob Fischer die Entwicklung der Ausstiegsmotivation hervor, d. h. Ausstieg aus der schlechten Gesamtsituation. Voraussetzungen dafür sind Drogenfreiheit sowie eine realistische und subjektiv wertvolle Zukunftsperspektive. Den Patienten/-innen soll bewusst werden, dass es eine Ausstiegsmöglichkeit gibt, dazu brauchen sie auch die Kenntnis des Hilfesystems.

Die stationäre Reha weist eine Reihe an Wirkfaktoren auf. Dazu gehören insbesondere das Herauslösen des Patienten/der Patientin aus dem gewohnten Umfeld, die individuelle Anpassung von Behandlungsangeboten aus Medizin, Psychotherapie, Ergo-/Arbeitstherapie und sozialer Arbeit sowie die Möglichkeit, innerhalb einer Gemeinschaft neue Beziehungserfahrungen zu machen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die stationäre Reha mit stabilen Abstinenzquoten sehr erfolgreich ist.

Reha mit Substitution: Patienten mit höherer Problembelastung

Den Abschluss in der Reihe der Vorträge machte Ulrich Claussen von der Therapeutischen Einrichtung „Auf der Lenzwiese“ mit seinem Beitrag „Substitutionsgestützte Rehabilitation als zusätzliche Angebotsform“. Die Einrichtung „Auf der Lenzwiese“ nimmt seit 2012 substituierte Patienten/-innen auf. Ziele der Behandlung sind die Abstinenz und die Abdosierung des Substitutionsmittels. Letztere wird über die Jahre gesehen bisher von einem Viertel die Patienten/-innen erreicht. Vor Beginn der Reha soll der Beikonsum eingestellt und die Eingangsdosis von 60 Milligramm Methadon erreicht sein. Der Zugang über eine Übergangseinrichtung sichert diese Voraussetzungen.

Den Abschluss in der Reihe der Vorträge machte Ulrich Claussen von der Therapeutischen Einrichtung „Auf der Lenzwiese“ mit seinem Beitrag „Substitutionsgestützte Rehabilitation als zusätzliche Angebotsform“. Die Einrichtung „Auf der Lenzwiese“ nimmt seit 2012 substituierte Patienten/-innen auf. Ziele der Behandlung sind die Abstinenz und die Abdosierung des Substitutionsmittels. Letztere wird über die Jahre gesehen bisher von einem Viertel die Patienten/-innen erreicht. Vor Beginn der Reha soll der Beikonsum eingestellt und die Eingangsdosis von 60 Milligramm Methadon erreicht sein. Der Zugang über eine Übergangseinrichtung sichert diese Voraussetzungen.

Die Rehabilitationsbehandlung selbst ist in drei Phasen eingeteilt. Nachdem in Phase I, der Klärungsphase, Diagnostik und Motivationsarbeit durchgeführt und Ziele vereinbart wurden, soll in Phase II, der Veränderungsphase, abdosiert und Symptome behandelt werden. Phase III dient der Stabilisierung der Abstinenz, hier soll eine Orientierung nach außen erfolgen, ebenso Rückfallprävention und die Planung der Nachsorge. Zu den Herausforderungen, die im Verlauf der Behandlung gemeistert werden müssen, gehört es, Krisen beim Ausdosieren und Rückfälle nach dem Ausdosieren zu vermeiden bzw. Krisen schnell zu erkennen und zu bewältigen. Die Patienten/-innen erhalten jeweils einen individuellen Behandlungsplan zur Ausdosierung, es finden unterstützende und motivierende Gespräche in der Gruppe und psychotherapeutische Einzelsitzungen statt.

Die substituierten Patienten/-innen sind gegenüber nicht substituierten Drogenpatienten durch eine erhöhte Problembelastung gekennzeichnet: Sie haben seltener einen Ausbildungsabschluss, beziehen häufiger Transferleistungen, weisen vermehrt körperliche und psychische Erkrankungen auf, hatten häufiger Vorbehandlungen, waren aber seltener vorher in Reha. In der Einrichtung „Auf der Lenzwiese“ waren unter den Substituierten bisher vergleichsweise viele Frauen: Von den 57 Personen, die ihre Behandlung abgeschlossenen haben, waren 30 Prozent Frauen. Der Frauenanteil unter den nicht substituierten Opiatpatienten beträgt durchschnittlich zehn Prozent. Weiterhin zeigten die substituierten Patienten/-innen schlechtere Leistungen in Konzentration, Sorgfalt und Tempo beim Erledigen von Aufgaben.

Rund 25 Prozent der Klientel haben die Ausdosierung erreicht, 30 Prozent haben die Ausdosierung begonnen, und 47 Prozent haben nicht ausdosiert. Dies kann daran liegen, dass sich komorbide Störungen wie Psychosen dadurch verschlimmern würden oder die Patienten körperlich dazu nicht in der Lage sind und das Rückfallrisiko zu sehr steigen würde. Ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung ist die Nachsorge im Netzwerk des Trägers Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. Allen Patienten/-innen wird eine Weitervermittlung angeboten, bei irregulären Beendigungen der Behandlung hält der Träger verschiedene Auffangangebote bereit.

Zur Weiterentwicklung und Verbesserung der substitutionsgestützten Reha wünscht sich Claussen eine breitere Datenbasis und Untersuchungen zu Prädiktoren eines erfolgreichen Reha-Verlaufs. Substitutionsgestützte Reha soll getrennt beforscht werden.

Kommentare: Was wollen DRV, GKV, Bundesärztekammer und Suchtverbände?

Im dritten Block der Veranstaltung waren Vertreter/-innen von DRV und GKV, der Bundesärztekammer und der Suchtverbände dazu aufgerufen, aus ihrer Sicht Kommentare zum Entwicklungsbedarf bei der Behandlung Opiatabhängiger abzugeben. Marie-Luise Delsa von der Deutschen Rentenversicherung Bund äußerte sich aufgrund des Inputs aus den vorangegangenen Vorträgen spontan. Ihrer Ansicht nach sollten die Patienten/-innen vor Beginn der Substitution besser über alle Möglichkeiten, die das Suchthilfesystem bietet, informiert werden, die Zahl der Personen in Substitution sei zu hoch. Wichtig seien nahtlose Übergänge in die Reha für Drogenpatienten und schnelle Bewilligungen der Anträge.

Dr. Christoph Jonas Tolzin äußerte sich aus Sicht der Gesetzlichen Krankenversicherung. Er verwies auf die für die GKV verbindlichen rechtlichen Grundlagen der Behandlung Opiatabhängiger. Dazu zählen das Betäubungsmittelgesetzt, die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV), die Richtlinien zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger und das SGB V. Aus den Richtlinien zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger zitierte er wesentliche Bestimmungen und die letzten Änderungen der Richtlinie Methadon aus dem Jahr 2013. Hier wurden die räumlichen und personellen Anforderungen an diamorphinsubstituierende Einrichtungen den realistischen Möglichkeiten angepasst. Eine Evaluation der Substitution mit Diamorphin sei abzuwarten.

Dr. Christoph Jonas Tolzin äußerte sich aus Sicht der Gesetzlichen Krankenversicherung. Er verwies auf die für die GKV verbindlichen rechtlichen Grundlagen der Behandlung Opiatabhängiger. Dazu zählen das Betäubungsmittelgesetzt, die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV), die Richtlinien zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger und das SGB V. Aus den Richtlinien zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger zitierte er wesentliche Bestimmungen und die letzten Änderungen der Richtlinie Methadon aus dem Jahr 2013. Hier wurden die räumlichen und personellen Anforderungen an diamorphinsubstituierende Einrichtungen den realistischen Möglichkeiten angepasst. Eine Evaluation der Substitution mit Diamorphin sei abzuwarten.

Dr. Christoph von Ascheraden stellte dar, wie sich aus Sicht der Bundesärztekammer die BtMVV zur substitutionsgestützten Behandlung weiterentwickeln solle. Demnach solle die Zielhierarchisierung geändert und das absolute Diktum der Abstinenzorientierung entfernt werden. Substituierenden Ärzten dürften keine strafrechtlichen Sanktionen drohen. Etwaige Behandlungsfehler sollten ausschließlich berufsrechtlich geahndet werden. Beikonsum solle als „Beigebrauch“ oder „komorbider Substanzgebrauch“ bezeichnet und nicht ‚bestraft‘, sondern therapiert werden. Den Ärzten solle mehr Therapiefreiheit gegeben werden und eine Verschreibung des Substitutionsmittels auch für mehr als sieben Tage möglich sein. Eine enge Kontrolle und Sichtbezug zu Beginn der Behandlung seien absolut angemessen, aber bei stabilen Verhältnissen solle den Ärzten mehr Flexibilität möglich sein. von Ascheraden forderte, sich sehr um eine größere gesellschaftliche Akzeptanz der Substitution zu bemühen, damit sich mehr junge Ärzte für diesen Bereich entscheiden.

Dr. Christoph von Ascheraden stellte dar, wie sich aus Sicht der Bundesärztekammer die BtMVV zur substitutionsgestützten Behandlung weiterentwickeln solle. Demnach solle die Zielhierarchisierung geändert und das absolute Diktum der Abstinenzorientierung entfernt werden. Substituierenden Ärzten dürften keine strafrechtlichen Sanktionen drohen. Etwaige Behandlungsfehler sollten ausschließlich berufsrechtlich geahndet werden. Beikonsum solle als „Beigebrauch“ oder „komorbider Substanzgebrauch“ bezeichnet und nicht ‚bestraft‘, sondern therapiert werden. Den Ärzten solle mehr Therapiefreiheit gegeben werden und eine Verschreibung des Substitutionsmittels auch für mehr als sieben Tage möglich sein. Eine enge Kontrolle und Sichtbezug zu Beginn der Behandlung seien absolut angemessen, aber bei stabilen Verhältnissen solle den Ärzten mehr Flexibilität möglich sein. von Ascheraden forderte, sich sehr um eine größere gesellschaftliche Akzeptanz der Substitution zu bemühen, damit sich mehr junge Ärzte für diesen Bereich entscheiden.

Das Abschlussstatement aus Sicht der Suchtverbände hielt Dr. Volker Weissinger, Geschäftsführer des Fachverbands Sucht e. V. Er fasste zusammen, dass ein sehr vielfältiges und spezialisiertes Behandlungsangebot zur Verfügung steht, in dem jedoch die Übergänge zwischen den Behandlungsformen besser organisiert werden müssten. Insbesondere müsse die Brückenbildung zwischen Substitution und Reha ausgebaut werden, 200 bis 300 Übergänge pro Jahr aus der Substitution bei insgesamt 4.000 bis 5.000 Drogenpatienten in einer Reha-Maßnahme sei zu wenig. Grundlage der Behandlung ist ein ganzheitliches Bild des Patienten/der Patientin, für den/die je nach individuellem Bedarf ein passendes Behandlungsangebot gefunden werden muss. Um das sektorierte Behandlungssystem in Bewegung zu bringen, schlug Weissinger drei Maßnahmen vor:

Das Abschlussstatement aus Sicht der Suchtverbände hielt Dr. Volker Weissinger, Geschäftsführer des Fachverbands Sucht e. V. Er fasste zusammen, dass ein sehr vielfältiges und spezialisiertes Behandlungsangebot zur Verfügung steht, in dem jedoch die Übergänge zwischen den Behandlungsformen besser organisiert werden müssten. Insbesondere müsse die Brückenbildung zwischen Substitution und Reha ausgebaut werden, 200 bis 300 Übergänge pro Jahr aus der Substitution bei insgesamt 4.000 bis 5.000 Drogenpatienten in einer Reha-Maßnahme sei zu wenig. Grundlage der Behandlung ist ein ganzheitliches Bild des Patienten/der Patientin, für den/die je nach individuellem Bedarf ein passendes Behandlungsangebot gefunden werden muss. Um das sektorierte Behandlungssystem in Bewegung zu bringen, schlug Weissinger drei Maßnahmen vor:

- die Fortführung der Substitution in regelmäßigen Abständen kritisch zu hinterfragen. In Abstimmung mit der psychosozialen Betreuung sollen geeignete Patienten/-innen für die Reha motiviert werden.

- die nahtlose Überleitung in den Entzug bzw. in die Entwöhnungsbehandlung durch ein Überleitungs- bzw. Fallmanagement zu unterstützen. Ebenso soll bei Abbruch der Entwöhnungsbehandlung ein Fallmanagement unterstützend eingreifen und zeitnah die erforderlichen Hilfen einleiten.

- die Kriterien und Ziele der substitutionsgestützten Reha, wie sie in Anlage 4 der Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen beschrieben sind, zu überprüfen, damit diese Behandlungsform vermehrt genutzt wird und sie ihre Funktion der Brückenbildung ausüben kann.

Diskussion: Patienten und Kommunen einbinden

An die Vorträge und Statements schloss sich eine sehr angeregt Diskussion an. Gefordert wurde, dass auch die Betroffenen und die Selbsthilfe am Diskurs beteiligt werden sollten. Auch im Rahmen der Behandlung selbst sollten die Patienten/-innen bei der Frage der Abdosierung ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht erhalten. In einem Teilnehmerstatement wurde angeregt, dass man von der Fokussierung auf Milligramm-Mengen des verabreichten Substitutionsmittels abrücken und die Gesamtsituation des Patienten betrachten müsse. Für ein zufriedenes Leben sind v. a. Tagesstruktur und Arbeit äußerst wichtig. Diese müssten für Substituierte geschaffen werden und könnten ggf. eine gute Grundlage für eine Abdosierung bieten.

Neben einer Beteiligung der Betroffenen wurde auch die Einbindung von Kommunen und Ländern in den Diskurs gefordert – denn die bezahlen ‚Fallmanagement‘ und psychosoziale Betreuung, also diejenigen Interventionen, denen eine wesentliche Rolle bei der Vermittlung von Substituierten in die Reha zukommt. Kritisch wurde angemerkt, ob niedergelassene Psychotherapeuten tatsächlich eine Ressource für die ambulante Betreuung Substituierter darstellen, da sie meist keine Zusatzqualifikation Sucht aufweisen und Suchtkranke für sie oftmals ‚unattraktive‘ Patienten sind. Auch die Frage nach der Zuständigkeit wurde aufgeworfen. Da für Substituierte die Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht immer möglich ist, sei für ihre Entwöhnung und den Entzug vom Substitutionsmittel die Krankenkasse zuständig.

Die Hauptaufgabe zur Verbesserung der Behandlung Opiatabhängiger besteht darin, die Grenzen innerhalb des sektorierten Behandlungssystems zu überwinden. Dafür gehen die Mitarbeiter/-innen in den Einrichtungen bereits weit über ihren Auftrag hinaus. Weitere Brücken sollen gebaut werden! Gewünscht wurde ein offener Dialog mit allen Beteiligten: DRV, GKV, Ärztekammer, niedergelassene Ärzte, Suchtverbände und Betroffene. Ein Anfang wurde mit dieser Veranstaltung gemacht!

Kontakt:

Simone Schwarzer

Redaktion KONTUREN online

redaktion@konturen.de

Das Feld der Rehabilitationswissenschaften ist im Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen überschaubar. Viele forschende Kollegen (im Sinne einer besseren Lesbarkeit des Textes wird durchgängig die männliche Form verwendet, wobei jeweils beide Geschlechter impliziert sind) kennen und schätzen sich mitunter schon über Jahre, jedoch findet Forschung häufig relativ unverbunden im Rahmen von Projekten und an unterschiedlichen Standorten statt. Zu welchen Themen geforscht wird oder welche Kompetenzen und Forschungsschwerpunkte die Kollegen mitbringen, bleibt vage, und ein Austausch findet meist nur auf Fachtagungen statt. Besonders unter den Kollegen, die auch regional im Einzugsbereich der Deutschen Rentenversicherungen (DRV) Westfalen, Rheinland und Knappschaft-Bahn-See zusammenarbeiten, wurde dieser Umstand oft als unbefriedigend erlebt.

Das Feld der Rehabilitationswissenschaften ist im Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen überschaubar. Viele forschende Kollegen (im Sinne einer besseren Lesbarkeit des Textes wird durchgängig die männliche Form verwendet, wobei jeweils beide Geschlechter impliziert sind) kennen und schätzen sich mitunter schon über Jahre, jedoch findet Forschung häufig relativ unverbunden im Rahmen von Projekten und an unterschiedlichen Standorten statt. Zu welchen Themen geforscht wird oder welche Kompetenzen und Forschungsschwerpunkte die Kollegen mitbringen, bleibt vage, und ein Austausch findet meist nur auf Fachtagungen statt. Besonders unter den Kollegen, die auch regional im Einzugsbereich der Deutschen Rentenversicherungen (DRV) Westfalen, Rheinland und Knappschaft-Bahn-See zusammenarbeiten, wurde dieser Umstand oft als unbefriedigend erlebt.