Das Smartphone haben die meisten Menschen ständig dabei – ein Umstand, der zur Förderung der Gesundheit genutzt werden kann. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Apps, die bei Problemen mit Substanzkonsum und exzessiven Verhaltensweisen sowie im Bereich psychosoziale Gesundheit Hilfe und Unterstützung anbieten. Zwei Apps zur Rauchstopp-Unterstützung wurden bereits in das Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA-Verzeichnis) des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgenommen.

KONTUREN online hat das Angebot an sucht- und Mental Health-bezogenen Apps in den Blick genommen und einige Anbieter gebeten, ihre Apps anhand eines standardisierten Fragebogens vorzustellen. Die vorliegende Übersicht stellt selbstverständlich nur einen kleinen Ausschnitt eines schnell wachsenden Angebotes dar, und nicht alle angeschriebenen Anbieter haben geantwortet. Mit den vielfältigen Steckbriefen möchten wir einen Impuls geben, sich dieses Feld an Hilfemöglichkeiten zu erschließen und neue, effektive Wege der Prävention und Behandlung zu erkunden.

Über folgende Apps können Sie sich hier informieren:

- SUBSTANZKONSUM: MINDZONE-App „sauberdrauf!“, Elma-App, CariTapp, coobi care

- GLÜCKSSPIEL: PlayOff

- PRÄVENTION / PSYCHISCHE GESUNDHEIT: blu:app, ready4life, „Cyber-Mobbing Leichte Hilfe“-App, belinu

- RAUCHEN: NichtraucherHelden, Smoke Free – Rauchen aufhören

SUBSTANZKONSUM

MINDZONE-App „sauberdrauf!“

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

Verfügbar bei Google Play für Android oder im App-Store für Betriebssystem iOS bzw. iPhone. Weitere Infos unter: https://mindzone.info/aktuelles/update-mindzone-app-sauberdrauf/

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

Speziell: Themenbereich Freizeitdrogen bzw. Partydrogen und Suchtrisiken

Allgemein: Prävention und Gesundheitsförderung im Partysetting

3. An wen richtet sich die App?

An drogenaffine, konsuminteressierte Partygängerinnen und Partygänger im Alter zwischen 14 und 30 Jahren sowie an informations- und ratsuchende Angehörige und Bezugspersonen von Betroffenen. Die Mindzone-App richtet sich zudem an Fachkräfte aus dem Sucht- und Jugendhilfebereich.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

Die App ist quasi eine mobile Version der Mindzone-Homepage: https://mindzone.info/. Diese kann direkt auf dem Smartphone installiert werden und ist dann mobil abrufbar ohne Browser-Zugriff.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

Umfassende Informations-Plattform rund ums Thema Partydrogen (Substanzinfos A-Z), aktuelle Substanzwarnungen, Pillen-Finder, Drogennotfall-Infos, Online-Beratung über Kontaktformular, kostenfreie Bestellung von Info-Materialien

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

Ja, der Pillen-Finder, er ist das am häufigsten genutzte Tool: umfangreiche Datenbank mit Suchfilter-Funktion gibt eine Übersicht zu besonders hochdosierten bzw. gesundheitsschädlichen Ecstasy-Pillen (z. B. unerwartete Wirkstoffe, gefährliche Streckmittel), siehe auch unter https://mindzone.info/aktuelle-infos/pillenwarnungen/

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Nein, es gibt keine Zugangsvoraussetzungen oder Beschränkungen.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Es handelt sich um eine Gratis-App.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

Die App wurde vom App-Entwickler vmapit.de aus Mannheim in Form eines Sponsorings komplett kostenlos für Mindzone entwickelt. Siehe auch weiterführende Infos zum Sponsoring-Angebot unter: https://www.vmapit.de/1000-apps-fuer-1000-vereine

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

Ja, im Rahmen der Mindzone-Evaluation 2023 durch das IFT Institut für Therapieforschung, München, wurde u. a. auch die App evaluiert, siehe Auszug aus IFT-Evaluationsbericht, S. 42 f.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Die App selbst ist nicht in anderen Sprachen verfügbar. Aber auf der Mindzone-Homepage ist direkt auf Startseite (oben rechts) ein mehrsprachiger Google-Translator installiert: https://mindzone.info Die mobile Web-Version der Mindzone-Homepage inklusive Google-Translator ist auch problemlos über die App abrufbar.

12. Weitere interessante Informationen über die App

Im September 2016 wurde die Mindzone-App erstmals veröffentlicht und ist seitdem als Gratis-App erhältlich. Im Jahr 2023 (nachdem die Mindzone-Evaluationsergebnisse feststanden) wurde die Funktionalität der App verbessert, das System wurde upgedatet und die App anwenderfreundlicher gestaltet, z. B.: übersichtlichere Struktur, mittels automatisierter Push-Nachrichten erhalten Nutzerinnen und Nutzer aktuelle Substanzwarnungen, neue Live-Chat-Funktion (ist allerdings wegen fehlender Personalressourcen momentan nicht aktiv), direkte Verlinkungen zu Social-Media-Profilen von Mindzone auf Instagram, Facebook und X, neue Feedback-Funktion, Anfahrt bzw. Wegbeschreibung über Google-Maps, neues App-Weiterempfehlungs-Tool.

Die Fragen beantwortete Sonia Nunes, Fachliche Projektleitung, Projekt MINDZONE, München.

Elma-App

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

Elma steht für Elternsein motiviert und abstinent. Die Elma-App kann im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden. Zur Aktivierung benötigen die Nutzer:innen einen Code, dieser kann unter elma@zi-mannheim.de angefordert werden.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

Die App richtet sich an suchterkrankte Mütter und Väter sowie werdende Eltern mit einer Abhängigkeitserkrankung und unterstützt diese bei der Erlangung und Aufrechterhaltung einer stabilen Abstinenz sowie bei der Stärkung der Erziehungskompetenzen.

3. An wen richtet sich die App?

Die App richtet sich an die Betroffenen. Der Angehörigenbereich kann gemeinsam mit den Kindern genutzt werden. Hier erhalten sie auf eine kindgerechte Art Informationen zur elterlichen Erkrankung.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

Es werden die Themenbereiche Abhängigkeitserkrankung und Kindererziehung behandelt. Alle Themenbereiche sind gegliedert in einen „Werde Experte“-Teil und einen „Werde aktiv“-Teil. Im „Werde Experte“-Teil erhalten die Nutzer:innen Informationen zu den jeweiligen Themenbereichen, der „Werde aktiv“-Teil dient zur Reflexion über die eigene Situation mit vielen Mitmachmöglichkeiten. Die Inhalte sind multimedial und mehrsprachig aufbereitet.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

Die Elma-App enthält

– eine Tagebuchfunktion zum Monitoring von Abstinenz, Stimmung, Stimmung in der Familie und Schlaf sowie

– einen Erfolge- und einen Zielebereich, in dem sich die Nutzer:innen eigene Ziele oder Erfolgsmeilensteine setzen können.

Außerdem kann ein individueller Notfallplan für Suchtdruck- und Rückfallsituationen erstellt werden.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

Alle Textbausteine sind auch als Audios in der App integriert. Die Elma-App ist mehrsprachig gestaltet.

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Die Elma-App ist kostenfrei unbegrenzt lange nutzbar. Es muss für die Nutzung ein Aktivierungscode unter elma@zi-mannheim.de angefordert werden.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Die App ist kostenlos ohne Rezept nutzbar.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

Die App wurde am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit entwickelt, das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit ist Herausgeber der App. Webadresse unseres Projekts: https://www.elma-app.de/

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

Die Elma-App-Einführung wird in einer Begleitstudie aktuell evaluiert, sowohl unter den Nutzer:innen als auch unter den Fachkräften.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Ja, in Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch, Italienisch, Spanisch

12. Weitere interessante Informationen über die App

Alle Eingaben der Nutzer:innen werden nur lokal auf deren Endgerät gespeichert, es erfolgt keine Speicherung auf einem zentralen Server.

Die Fragen beantwortete Prof. (apl.) Dr. Anne Koopmann, Oberärztin der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim

CariTapp

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

Die App ist grundsätzlich im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar. Aktuell ist es so, dass wir die App von einem ursprünglich semiprivaten Account auf einen offiziellen Caritas-Account überführen wollen. Deshalb wird die App vorübergehend nicht im Apple App Store erhältlich sein.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich

Die App kommt beim Thema Sucht zum Einsatz. Sie ist zur Begleitung einer Suchttherapie oder Suchtberatung entwickelt worden.

3. An wen richtet sich die App?

An Menschen mit Abhängigkeitserkrankung, die sich im besten Fall in einem Beratungs- oder Behandlungsprozess befinden, und an Berater:innen und Behandler:innen.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

Die CariTapp unterstützt und erleichtert den Therapieprozess und hilft dabei, motiviert zu bleiben, um sein Suchtverhalten nachhaltig zu verändern. Die Leistungen und Funktionen sind sehr umfangreich. Die Wichtigsten wären: Motivation, Selbstbeobachtung, Rückfallvermeidung, Arbeit an den Therapiezielen und viele mehr … Auf unserer Website gibt es ein Erklärvideo: https://www.caritas-suchtambulanz-junge-muenchen.de/de/caritapp Um es anschauen zu können, muss man die Marketing-Cookies akzeptieren.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

Tracken von Stimmung, Verlangen und Konsum. Vereinbarungen und Therapieziele inkl. Zwischenzielen formulieren und ergänzen. Es steht eine Fotobox zur Verfügung, in der man sich wichtige Bilder abspeichern kann. Dazu kann man verschiedene Ordner anlegen, z. B. „Privat“ oder „Therapie“ etc. Außerdem bietet die App: ein Quiz, einen Notfallbutton, Frühwarnsignale, einen Zugang zur Onlineberatung.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

Nein

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Nein

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Kostenlos

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

Die Caritas Fachambulanz für junge Suchtkranke der Erzdiözese München und Freising.

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

Ja, mit positivem Ergebnis. Das Ergebnis ist während eines Hackerangriffs verloren gegangen.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Nein

12. Weitere interessante Informationen über die App

Es war die allererste App zur Therapiebegleitung auf dem Markt. Die Fachambulanz für junge Suchtkranke hat die App on top zum Alltagsgeschäft realisiert.

Die Fragen beantwortete Ralf Hermannstädter, Einrichtungsleitung, Caritas Fachambulanz für junge Suchtkranke, München.

coobi care

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

Im Rahmen einer Testphase erhältlich ab Ende August 2024. App Store & Google Play Store (Für einen Zugangscode kontaktieren Sie bitte julian@coobi.health.)

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

coobi care bietet eine digitale Unterstützung für die Nachsorge von Abhängigkeitserkrankungen nach einer Entwöhnungstherapie. Die erste Version richtet sich an Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit. In den nächsten Monaten wird die App auch für Nutzer:innen mit anderen substanzgebundenen Abhängigkeitserkrankungen, problematischem Konsum und Verhaltenssüchten angepasst.

3. An wen richtet sich die App?

– Betroffene Personen ≥18 Jahre in der Nachsorge

– Nachsorge-Gruppenleiter:innen können mit Zustimmung der Betroffenen coobi care-Daten erhalten (mehr unter „Dashboard für Therapeut:innen“)

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

Die App soll in Synergie mit Nachsorge-Gruppengesprächen einen wertvollen Beitrag zur langfristigen Aufrechterhaltung der Abstinenz und zur Rückfallprävention leisten.

Die App unterstützt folgende Kernaufgaben der Nachsorge: kontinuierliche Unterstützung direkt nach der Rehabilitation, Aufrechterhaltung der Abstinenzmotivation, Förderung der Eigenaktivität, Erkennen von Krisensituationen und Bereitstellung geeigneter Konfliktlösungsstrategien bei drohenden oder aktiven Krisen, Förderung sozialer Kontakte, Einbeziehung von Bezugspersonen.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

- Chatfunktion für die Nachsorgegruppe: Chat mit Nachsorgegruppe zur Verbesserung der Compliance und sozialen Integration durch selbsthilfeähnliche Kommunikation zwischen den Nachsorgegesprächen.

- Module: Nutzer:innen haben Zugang zu einer Reihe von kurzen Modulen, die verschiedene nachsorgebezogene Themen abdecken. Die Module beinhalten Übungen, Videos und Texte zu Themen wie z. B. Suizidalität, Umgang mit Rückfällen, Emotionen, Selbstsicherheitstraining.

- Craving-Bereich: Im Falle eines akuten Cravings können Nutzer:innen schnelle Unterstützung durch Reflexion und Bewältigungsstrategien im Craving-Bereich finden.

- Motivation: Zur Aufrechterhaltung der Motivation bietet die App Streaks zu Abstinenz, tägliche Übungen und Reflexion.

- Zielsetzung: Nutzer:innen werden angehalten, sich erreichbare tägliche Ziele zu setzen, und können Langzeitziele erarbeiten und verfolgen.

- Abend Check-Out: Abends können Nutzer:innen ihren Tag hinsichtlich der Aspekte Abstinenz, Craving, Trigger, Stimmung und Tagesziel reflektieren.

- Trends: In diesem Bereich können Nutzer:innen ausgewertete Daten der abendlichen Check-Ins und Wearable-Messungen einsehen und analysieren. Dadurch gibt coobi care einen Überblick über Parameter wie Schlaf, Aktivität, Stimmung, Stress und Craving. Über dieses Biofeedback kann coobi care die Eigenaktivität der Nutzer:innen fördern und sie dabei unterstützen, Problembereiche und Trigger zu erkennen und Krisensituationen bewusst wahrzunehmen.

- Werkzeugkasten: Nutzer:innen können im Werkzeugkasten freigeschaltete Übungen, Konfliktlösungsstrategien für unterschiedliche Problembereiche und favorisierte Inhalte schnell zugänglich finden.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

- Die App wird in einem Paket mit einem Garmin Wearable angeboten.

- Dashboard für Therapeut:innen: Damit coobi care auch in den Nachsorgegesprächen einen Mehrwert leisten kann, werden wir die gesammelten Daten bei Zustimmung der Nutzer:innen in regelmäßigen Berichten für Therapeut:innen zugänglich machen. Durch Einblicke in Daten zu Schlaf, App-Nutzung, Aktivität, Stress, Craving und selbstberichteten Rückfällen können Therapeut:innen Anomalien und Problembereiche erkennen und in kritischen Situationen intervenieren.

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

- ≥18 Jahre alt

- Teilnahme an der Nachsorge (für Selbstzahler:innen ist dies keine Zugangsvoraussetzung)

- Nachsorgedauer ist sechs Monate, mit Verlängerung zwölf Monate. coobi care wird für diesen Zeitraum begleitend angeboten. Nach Beendigung der Nachsorge kann coobi care von Selbstzahler:innen weiter genutzt werden.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Wir befinden uns derzeit in einer kostenlosen Testphase. Um Zugang zur App zu erhalten oder die App mit Ihrer Nachsorgegruppe zu testen, wenden Sie sich bitte an Julian@coobi.health. In Zukunft streben wir an, coobi care über ein digitales Nachsorgekonzept von der DRV erstatten zu lassen. Damit könnten alle nachsorgeberechtigten Rehabilitand:innen dieses Nachsorgekonzept wählen. Wir wollen in den nächsten Monaten auch ein Angebot für Selbstzahler:innen schaffen. Der Preis steht noch nicht fest.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

Stigma Health GmbH – ein junges Start-up-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mitfühlende und zugängliche Lösungen anzubieten, die die komplexen Herausforderungen, mit denen Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen konfrontiert sind, wirklich verstehen und berücksichtigen und eine unterstützende und integrative Gemeinschaft fördern. Das Team vereint Fachwissen aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Informatik und Wirtschaft.

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

coobi care befindet sich gerade in einer ersten Testphase. Nach Zustimmung der DRV wollen wir coobi care in einem Modellprojekt erproben. Wir konnten für das Modellprojekt bereits einige wichtige Kliniken gewinnen und sind nun auf der Suche nach weiteren Kollaborationspartnern. Falls Sie als Nachsorgeeinrichtung, Rehabilitationsklinik, Entzugsklinik oder Forschungsinstitut Interesse an einer Teilnahme am Modellprojekt oder einer anderen Zusammenarbeit haben, wenden Sie sich bitte an Julian@coobi.health.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Deutsch & Englisch

12. Weitere interessante Informationen über die App

Datenschutz: Das Datenschutzkonzept von coobi care basiert auf vollständiger Anonymität. Der Zugang zur App erfolgt über einen Code. Eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer wird nicht benötigt. coobi care sammelt keinerlei persönliche Daten. Die Identität der Nutzer ist coobi also nicht bekannt, und alle erhobenen Daten sind immer anonym. Um den Zugriff durch Dritte zu verhindern, wird der Nutzer vor dem Öffnen der Anwendung biometrisch authentifiziert. Die Übertragung aller Daten erfolgt über eine gesicherte Verbindung (SSL-Verbindung), so dass die Daten vor dem Zugriff Unbefugter geschützt sind. Der Gruppenchat wird vollständig mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verschlüsselt.

Die Fragen beantwortete Dr. Julian Kruse, Co-Founder & CMedO.

GLÜCKSSPIEL

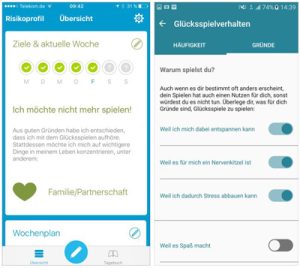

PlayOff

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

PlayOff ist eine von der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) entwickelte App, die für alle iOS- und Android-Geräte im Google Play Store und Apple App Store kostenlos heruntergeladen werden kann.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

PlayOff ist eine Selbsthilfe-App vor allem für Betroffene eines problematischen Glücksspielverhaltens. Sie kann darüber hinaus von allen Nutzer:innen von Glücksspielen genutzt werden, die ihr Spielverhalten kontrollieren, reduzieren oder beenden möchten.

3. An wen richtet sich die App?

PlayOff richtet sich an Nutzer:innen von Glücksspielen aller Altersgruppen, die ihr Spielen entweder komplett beenden möchten oder versuchen möchten, kontrolliert und in einem persönlich festgelegten Ausmaß weiterzuspielen. Die App kann auch begleitend zu einer Beratung oder Therapie eingesetzt werden (die Tagebucheinträge und damit die Angaben zum Glücksspielverhalten können als PDF exportiert werden) und ist damit auch für Profis interessant.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

PlayOff basiert auf verhaltenstherapeutischen Methoden und bietet zahlreiche Features wie eine Tagebuchfunktion, einen Wochenplan und eine Auswertung des eigenen Spielverhaltens. Diese Features können bei der Kontrolle und Reflexion des Spielverhaltens wie auch bei der Bewältigung von Glücksspielproblemen helfen.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

- Erfassen des aktuellen Glücksspielverhaltens

- Erfassen persönlicher Gründe fürs Glücksspielen

- Individuelle Zielsetzung, das Spielen aufzugeben, zu reduzieren oder in einem festgelegten Rahmen fortzuführen

- Auswahl von Lebensbereichen, auf die sich die Nutzer:innen als Alternative zum Glücksspielen verstärkt konzentrieren möchten

- Wochenplan zum Gestalten der glücksspielfreien Zeit und zum Festlegen der Spielzeit bei kontrolliertem Konsum

- Tagebuch zum Erfassen von Aktivitäten, darunter die für Glücksspiele aufgewendete Zeit, das verspielte Geld und die Situation, in der die Entscheidung zum Spielen getroffen wurde

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

- Aktivitätsvorschläge für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung

- In-App-Alerts zum aktuellen Spielverhalten und Erfolg bei der Zielerreichung

- Risikoprofil zur Auswertung der Umstände, die häufig zu ungeplantem Glücksspielen führen

- Wertvolle Hinweise, wie das ungeplante Spielen künftig verhindert werden kann

- Wechselnde Tipps zur Änderung des eigenen Glücksspielverhaltens und für eine zufriedenstellende Gestaltung des Alltags

- Weitere Informationen und Hilfemöglichkeiten bei Problemen durch übermäßiges Glücksspielen

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Es bestehen keine Zugangsvoraussetzungen, die App ist kostenfrei und ohne Anmeldung nutzbar. Die Nutzungsdauer ist nicht limitiert, Nutzer:innen können sich von PlayOff dauerhaft begleiten lassen.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

PlayOff ist kostenlos und rezeptfrei erhältlich.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

PlayOff wurde von der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) entwickelt. Die LSG ist die zentrale Schnittstelle für alle an der Prävention, Suchthilfe, Suchtforschung und Beratung bei Glücksspielsucht beteiligten Organisationen und Akteure. Beteiligt an der LSG sind die Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen BAS Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), das IFT Institut für Therapieforschung und der Betreiberverein der Freien Wohlfahrtspflege Landesarbeitsgemeinschaft Bayern für die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern e. V. Die LSG wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention finanziert, ist nicht weisungsgebunden und arbeitet fachlich unabhängig.

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

2017/2018 hat die Geschäftsstelle der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) die Nutzer:innen der Selbsthilfe-App PlayOff befragt und zusätzliche Daten aus einem (anonymen) Datentracking gemeinsam mit dem IFT Institut für Therapieforschung ausgewertet. Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse, dass die App zwar nur von einem Teil der Personen, die sie sich herunterladen, langfristig und regelmäßig genutzt wird, dass sie von diesen jedoch als hilfreiches Instrument zur Bearbeitung des Spielverhaltens bewertet und gut angenommen wird. Vor allem die Tagebuchfunktion der App ist hier hervorzuheben. Auch die in die App eingetragenen Daten weisen darauf hin, dass die Nutzer:innen während der Verwendung von PlayOff ihren Geldeinsatz und ihre Spieldauer reduzieren. Zum vollständigen Evaluationsbericht geht es hier.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

PlayOff kann in der aktuellen Version auf Deutsch oder Türkisch verwendet werden.

12. Weitere interessante Informationen über die App

2019 wurde PlayOff mit dem Sozialpreis der Bayerischen Landesstiftung ausgezeichnet.

Die App wird Ende 2024 neu aufgesetzt und dabei einerseits vereinfacht und andererseits um weitere Funktionen ergänzt. So können künftig neben dem Spielen auch das Verlangen zu spielen und damit einhergehend Bewältigungsstrategien bei „Spieldruck“ erfasst und ausgewertet werden. Außerdem fließen erledigte therapeutische „Hausaufgaben“ und ein zuverlässiges Führen des Tagebuchs in einen neuen Erfolgsmesser ein. Das Kapitel Risikoprofil/Auswertung wird erweitert und neu strukturiert. Außerdem wird die App direkt mit einem Zugang zu der Online-Beratungsplattform der LSG PlayChange und mit einem persönlich gestaltbaren „Notfallpass“ bei Spieldruck ausgerüstet.

Die Fragen beantwortete Lisa Mehrbrodt, Fachstellenbetreuung und Projektentwicklung, Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern, München.

PRÄVENTION / PSYCHISCHE GESUNDHEIT

blu:app

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Die „blu:app“ ist auf allen gängigen Smartphones über den Google Play Store oder Apple App Store kostenlos erhältlich. Auch während der Nutzung entstehen keine Zusatzkosten. Die blu:app ist ein Produkt von blu:prevent. Als Teil des Blauen Kreuzes e.V. in Deutschland und durch Förderungen sowie Spendengelder können wir die Plattform kostenfrei zur Verfügung stellen.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

3. An wen richtet sich die App?

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

Die blu:app richtet sich an alle Personen, die sich informieren und eine Meinung zum Thema Konsum bilden möchten. Das Ziel der integrierten Plattform blu:base ist, ein an das Kommunikations- und Nutzerverhalten der Gen Z angepasstes Portal für Hilfsangebote primär der Suchtprävention zu etablieren. Dabei werden sowohl Informationen als auch der Erstkontakt mit dem Hilfesystem niedrigschwellig bereitgestellt.

Die App bietet vollen Zugang zur Plattform blu:base, die viele Infos rund um die Themen Cannabis, Alkohol, Mental Health, Fitness, Sexualität, Mobbing etc. beinhaltet. Durch den intelligenten Chatbot gelangen Nutzer:innen schnell zu den für sie jeweils relevanten Beiträgen! Zudem findet man schnell und einfach digitale und lokale Hilfsangebote. Einfach die Postleitzahl eingeben und das passende Angebot in der Nähe finden. Außerdem bietet die blu:app Zugang zu den beiden digitalen Tools blu:interact und fred_online.

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Um über die App blu:interact und fred_online zu nutzen, benötigt man einen Kenncode, der die Verbindung zwischen den Anwendungen herstellt. Dieser wird während der durch eine Fachkraft geführten Präventionseinheit über die Moderatorenansicht von blu:interact / fred_online angezeigt. Die Nutzung der blu:base hingegen funktioniert ohne Anmeldung.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

Die blu:app wird gemeinsam mit den Angeboten blu:base und blu:interact / fred_online stets weiterentwickelt und optimiert. Die Entwicklung und Verwaltung der blu:app liegt bei blu:prevent. Die technische Umsetzung/Programmierung erfolgt durch externe Partner.

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

Zur Wirksamkeit der App liegen noch keine Daten vor. Eine Prüfung der Wirksamkeit ist jedoch für das nächste Frühjahr angedacht.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Die App ist im Moment ausschließlich in deutscher Sprache verfügbar. Für die Zukunft ist eine Übersetzung der Seite in mehrere Sprachen jedoch nicht ausgeschlossen.

Die Fragen beantwortete Benjamin Becker, Leitung blu:prevent.

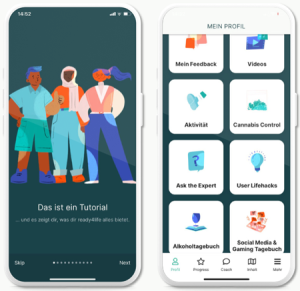

ready4life

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

Bezugsquelle des ready4life-App: App Store (Apple); Google Play Store (Android) – ebenso wird ready4life seit dem 01.08.2024 auch zielgruppengerecht auf Instagram (ready4life.ch) begleitet.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

Förderung der Lebenskompetenzen und Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Suchtmitteln. Adressierte Themen (Wording in der App „Module“) sind: Stress, Sozialkompetenz, Bewegung, Tabak & Nikotin, Cannabis, Alkohol, Social Media & Gaming

3. An wen richtet sich die App?

An alle Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

ready4life ist ein Smartphone-App-basiertes Programm zur Prävention des Suchtmittelkonsums und zur Förderung von Lebenskompetenzen für Jugendliche in der Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Auf Basis einer am Smartphone durchgeführten Befragung erstellt die App ein individualisiertes Kompetenzprofil, aus dem für die Teilnehmenden hervorgeht, in welchen Bereichen sie über ausreichend Ressourcen verfügen und in welchen ein Coaching- oder Beratungsbedarf besteht.

Aus den sieben Modulen Stress, Sozialkompetenz, Tabak & Nikotin, Alkohol, Social Media & Gaming, Bewegung sowie Cannabis können die Teilnehmenden basierend auf ihrem Profil zwei Module auswählen und erhalten zu diesen ein Coaching durch ein automatisiertes Dialogsystem, einen sogenannten Chatbot. Nach Beendigung der ersten beiden Module können alle weiteren adressierten Module bearbeitet werden. Der virtuelle Coach motiviert die Teilnehmenden zum Aufbau von Lebenskompetenzen und zu einem sensiblen Umgang mit Suchtmitteln, gibt regelmäßig Feedback und informiert in Dialogen, innerhalb von Contests mit anderen Teilnehmenden (Bilderupload und Voting) und interaktiven Challenges (Umsetzen eines Verhaltensziels).

In einem separaten Chat innerhalb der App beantworten Expert:innen persönliche Fragen zum jeweiligen Modul (Ask the Expert). Um das Präventionsangebot noch attraktiver zu machen, werden am Ende vom Schuljahr tolle Preise verlost (je mehr Credits gesammelt werden, desto höher die Gewinnchance).

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

s.o. Im Folgenden werden noch die einzelnen Features aufgelistet, welche die App neben dem eigentlichen Coaching via Chatbot bietet:

- Alkoholtagebuch führen: Getränke in einer gamifizierten Trinkbar auswählen und protokollieren, jede Woche gibt es Feedback von der App zum Trinkverhalten. Ziel: Trinkverhalten sichtbar machen und dadurch reflektieren

- Bewegungstagebuch führen: Schrittzähler kann verbunden werden, Einträge können manuell gesetzt werden, es können Ziele aufgestellt werden etc. Ziel: Bewegung bewusst eintragen und reflektieren/ Bewegung ggf. erhöhen

- Social Media-Tagebuch: Dauer, Plattform und Gefühl nach Mediennutzung kann eingetragen werden. Ziel: bewusst Medienkonsum eintragen und feststellen/ beobachten, wie man sich danach gefühlt hat

- Ask the Expert: User können ihre individuellen Fragen an eine Fachperson stellen.

- User-Lifehacks: User können Strategien von anderen als top oder flop bewerten (top: sie werden bei ihnen als Inspiration im Profil gesammelt, flop: Strategie verschwindet). User kann selbst auch Strategien hochladen. Beispiel-Frage: „Was motiviert dich, weniger zu kiffen oder sogar mit dem Kiffen aufzuhören? Lade ein Bild hoch.“

- Cannabis Control: Es werden zu gewünschten Zeiten Tipps geschickt, wie man sich am besten auf einen Cannabisstopp vorbereitet.

- Alkoholfrei werden

- „Mein Feedback“: Hier sehen die User ihre Ampelfarbe zu den ausgewählten Modulen und wie sich ihre Ressourcen im Laufe des Coachings verbessern.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

Hinter der App steht ein qualitativ hochwertiges Netzwerk, das sowohl bei der Weiterentwicklung als auch bei Ask the Expert involviert ist. Ebenso bietet ready4life viele Themen zum Bearbeiten an und bietet somit ganzheitliche Prävention innerhalb einer App. Ziel: Erhöhung des Interesses und der Relevanz von Gesundheitsthemen bei Jugendlichen durch Identifikation und Wahlfreiheit. Indem eine Vielzahl von Gesundheitsthemen abgedeckt wird, wird deutlich, dass Gesundheit durch viele Faktoren beeinflusst wird. Dies erweitert ihr Verständnis von Gesundheit und macht sie für verschiedene Themen sensibler und Zusammenhänge werden erkannt.

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Die Nutzer:innen benötigen einen Zugangscode und müssen mind. 15 Jahre alt sein.

Ein Modul (und somit ein Coaching) dauert 14 Tage – im Idealfall dauert die Begleitung durch die gesamte App also 14 Wochen. Weitere wichtige Funktionen (wie Ask the Expert) können das ganze Jahr über genutzt werden. Zum 1. August eines jeden Jahres erscheint eine neue weiterentwickelte Version von ready4life.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Für die Nutzer:innen ist der Zugang kostenlos. Unter (Bundes-)Ländern/ Kantonen gibt es (Lizenz)-Vereinbarungen.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

ready4life ist ein Projekt der Lungenliga, das 2016 durch das Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) initiiert wurde. Die Inhalte der App wurden mit Fachpersonen der Lungenligen (LL) und folgenden Partner:innen entwickelt: Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Universität Zürich (UZH), Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs (ZFPS), Suchtprävention Dietikon & Affoltern (SUPAD), Blaues Kreuz (BLK), Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF).

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert? Ergebnisse?

Das ISGF hat ready4life 2021/2022 evaluiert und festgestellt, dass die App wirkt (signifikant bei den Modulen Stress, Alkohol und Social Media & Gaming).

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Deutsch, Französisch, Italienisch

12. Weitere interessante Informationen über die App

Seit dem 01.08.2024 erscheint ready4life in einem neuen Design. Ebenso wurden Erklärvideo, Website und Social-Media-Auftritt erneuert.

Die Fragen beantwortete Pia Nobis, Nationale Projektleitung ready4life, Lungenliga beider Basel.

Cyber-Mobbing Leichte Hilfe

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

Die „Cyber-Mobbing Leichte Hilfe“-App ist über den Apple App Store und den Google Play Store zu beziehen.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

Die App stellt primär ein Hilfsangebot bei Betroffenheit von Cybermobbing und digitaler sexualisierter Gewalt dar. Im Wesentlichen geht es um erste Schritte nach einem Angriff. Es werden Beratungsstellen aufgeführt, es gibt Videotipps zu ersten Schritten, Anleitungen zum Blockieren, Melden und Löschen von Angreifer:innen sowie Vorschläge zur Aufmunterung.

Gleichzeitig soll die App potenziell Betroffene für diese speziellen Formen der Gewalt sensibilisieren und gibt einige Tipps, wie man sich im Internet schützen kann.

3. An wen richtet sich die App?

Die App richtet sich primär an erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung, kann aber ebenso von älteren Personen oder Personen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, genutzt werden.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

Die App bietet in erster Linie Hinweise und Informationen zum Verhalten bei digitaler Gewalt in einfacher und zum Teil auch Gebärdensprache.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

Nutzer:innen können sich Videotipps in einfacher Sprache und in Gebärdensprache zum Umgang mit digitaler Gewalt ansehen und erhalten Informationen zum Thema Cybermobbing und digitale sexualisierte Gewalt. Außerdem enthält die App Anleitungen zum Blockieren, Melden und Löschen von Angreifer:innen auf sechs unterschiedlichen Social-Media-Plattformen (WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und Discord). Nutzer:innen bekommen eine Übersicht von spezialisierten Beratungsangeboten zum Thema digitale Gewalt, die aus der App heraus angerufen werden können. Zudem gibt es eine Videoanleitung zur Erstellung einer Online-Anzeige in Berlin und eine Linksammlung zu sämtlichen Internetwachen aller Bundesländer.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

Alle Videotipps liegen in einfacher Sprache und in Gebärdensprache vor. Die App wurde partizipativ erarbeitet. Das bedeutet, dass die Inhalte (Texte, Videos, Design) mit und von Menschen mit Beeinträchtigungen der Werkstätten in Berlin erarbeitet wurden.

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Es bestehen keine speziellen Zugangsvoraussetzungen. Die App begleitet Nutzer:innen so lange diese dies wünschen und benötigen.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Die App ist kostenlos.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

Die App wurde im Rahmen einer Kooperation von klicksafe https://www.klicksafe.de/ und der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Berlin e. V. erarbeitet.

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

Eine Evaluation der App steht noch aus.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Die App liegt bisher noch nicht in anderen Sprachen vor, ist aber angedacht.

Die Fragen beantwortete Sascha Omidi, Fachberater für Gewaltprävention, Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung Berlin e. V.

belinu

belinu – Abkürzung für believe in yourself. Während meiner eigenen Trauerzeit war der Glaube an mich selbst, um diese herausfordernde Zeit zu überwinden, sehr prägend und wichtig. Da es so wichtig ist, an sich selbst zu glauben, besonders in herausfordernden Zeiten und persönlichen Krisen, liegt uns diese Botschaft sehr am Herzen. Deshalb haben wir auch die App danach benannt.

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

belinu ist im App Store und Google Play Store verfügbar.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

Wir haben uns auf die Themenbereiche Trauer, Einsamkeit, Stress und Überforderung sowie Probleme in Beziehungen spezialisiert. Für diese Themen gibt es zahlreiche Videokurse und Übungen, die wir speziell für die App mit unseren Expert:innen entwickeln. Hier arbeiten wir mit verschiedensten Psycholog:innen, Trauerbegleiter:innen und anderen ausgebildeten Expert:innen zusammen.

3. An wen richtet sich die App?

Die App richtet sich an Betroffene, die mit einem oder mehreren unserer Themengebiete zu kämpfen haben. Alle unsere Themengebiete lassen sich nicht auf ein Alter beschränken, weshalb wir keine bestimmte Altersgruppe haben. Allerdings richtet sich die App an Erwachsene und ist somit erst ab 18.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

belinu ist in zwei Hauptbereiche aufgeteilt. Zum einen gibt es die Video-Mediathek mit zahlreichen praktischen Übungen und Anwendungsfällen zu den genannten Themengebieten. Zum anderen gibt es einen Community Bereich. Hier können sich Betroffene austauschen, Erfahrungen und Informationen teilen. Hierfür wählen die Nutzer:innen aus, über welches Thema, mit welcher Altersgruppe oder mit welchem Geschlecht sie sich gerne austauschen möchten. Anschließend wird eine Liste mit Menschen, die vor ähnlichen / gleichen Herausforderungen stehen, vorgeschlagen, und die Nutzer:innen können selbst entscheiden, mit wem sie sich vernetzen möchten. Hierbei können die Nutzer:innen so viel sie von sich preisgeben, wie sie möchten, und die App auch anonym nutzen.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

Die Nutzer:innen können sich aktiv mit der Community austauschen und das Schwarmwissen der Community nutzen. Zusätzlich können sie Übungen aus den verschiedenen Kursen direkt in ihren Alltag integrieren, da die Kurse sehr praktisch sind und der Fokus auf der direkten Umsetzungsmöglichkeit im Alltag liegt. Zusätzlich gibt es ein Tagebuch mit Stimmungstracking. Täglich kann eine Emotion des Tages und der Grund für diese Emotion erfasst werden. Das ermöglicht einen guten Überblick über die eigenen Gefühle und die Gründe für diese Gefühle.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

Unser Merkmal ist die Bandbreite an Expert:innen und unterschiedlichen Menschen. Was für den einen passt, ist für den anderen unpassend. Deshalb arbeiten wir mit verschiedensten Expert:innen und erweitern unsere Videokurse laufend. Auch unsere Community wächst stetig, was einen Austausch mit verschiedensten Personen ermöglicht.

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

belinu ist für Nutzer:innen ab 18 Jahren geeignet. Weitere Voraussetzungen bestehen nicht. Wie lange die App die Nutzer:innen begleitet, ist von Nutzerin zu Nutzer unterschiedlich. Jede:r entscheidet selbst, mit welchem Tempo und in welcher Intensität er/sie die App nutzen möchte.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

belinu ist in zwei Abo-Varianten erhältlich. Nutzer:innen können zwischen einem Quartals-Abo (38,90 €) und einem Jahres-Abo (94,90 €) entscheiden. Bisher ist die App nicht auf Rezept erhältlich.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

belinu wurde vollständig von uns selbst in Kooperation mit verschiedenen Expert:innen und Psycholog:innen entwickelt.

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

Hier sind wir dran. Bisher noch kein Start einer Studie.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Die App ist im DACH Raum verfügbar, bisher nur in deutscher Sprache.

Die Fragen beantwortete Lisa Mutvar, Gründerin von belinu.

RAUCHEN

NichtraucherHelden

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

Die NichtraucherHelden-App ist als Präventionsprogramm im jeweiligen Store von Apple und Google erhältlich und kann auch über einen Browser auf www.nichtraucherhelden.de genutzt werden. Zuerst war die App als Präventionsprogramm für Unternehmen im Rahmen ihres BGM-Angebots (Betriebliches Gesundheitsmanagement) sowie für Krankenkassenversicherte erhältlich. Inzwischen gibt es auch eine Variante als DiGA (Digitale Gesundheits- Anwendung), diese kann somit als „App auf Rezept“ von Ärzten und Ärztinnen verordnet werden. Im Folgenden wird nur auf die als DiGA auf Rezept erhältliche NichtraucherHelden-App eingegangen.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

Bei Personen, die sich das Zigarettenrauchen abgewöhnen wollen, kommt die NichtraucherHelden-App zum Einsatz. Sie kann entweder als eigenständiges Hilfsmittel genutzt werden, aber auch in Verbindung mit Medikamenten. Ansprechpartner dazu ist dann zwingend der Arzt. Die App informiert und motiviert die Anwender:innen, um den Entschluss des Rauchstopps besser und erfolgreicher umsetzen zu können und Entzugserscheinungen und mit dem Rauchen verbundenen Gewohnheiten bewusst zu begegnen.

3. An wen richtet sich die App?

Die NichtraucherHelden-App richtet sich an Zigarettenraucher:innen, die tabakabhängig sind und sich das Rauchen abgewöhnen wollen. Es gibt dabei keine Einschränkung bezüglich Personengruppen oder Alter. Die NichtraucherHelden-Anwendung ist nicht geeignet bei Personen mit psychiatrischen Erkrankungen mit Zeichen der akuten Depressivität oder Suizidalität sowie bei Erkrankungen mit akuten deliranten oder akuten psychotischen Störungen.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

Die NichtraucherHelden-App bietet mit informativen Videos und lehrreichen Aufgaben eine umfangreiche Vorbereitung auf den Rauchstopp. Anschließend folgen verschiedene Angebote nach dem Rauchstopp, z. B. was tun, wenn Entzugserscheinungen eintreten, Verlangen nach einer Zigarette auftritt, gegen mögliche Gewichtszunahme und Ähnliches. Sehr gerne wird die moderierte NichtraucherHelden-Community genutzt, die im Rahmen der App angeboten wird. Darin tauschen sich die Anwender und Anwenderinnen aus, beantworten sich gegenseitig Fragen und geben und finden Motivation.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

Neben informativen und motivierenden Coaching-Videos haben die Benutzer und Benutzerinnen die Möglichkeit, sportliche Übungen mitzumachen und gesunde Rezepte auszuprobieren. In der NichtraucherHelden-Community können die Anwender und Anwenderinnen sich austauschen. Im Rahmen der täglichen Betreuung fordert die App die Benutzer:innen auf, Aufgaben abzuarbeiten und sich seiner Gewohnheiten bewusst zu werden und sie gegebenenfalls zu ändern. Zur Belohnung gibt es Informationen, was man erreicht hat und wie viel Geld man an nicht gerauchten Zigaretten gespart hat.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

Die Vorgehensweise im Programm basiert auf einem eigens entwickelten Ansatz des „Medical Story Telling“. In Videos werden medizinische Informationen mit Filmszenen aus dem Leben und Tipps zum Nichtrauchen angeboten. Zusammen mit Aufgaben zur Selbstanalyse wird dem Benutzer und der Benutzerin bewusst, welche schädlichen Folgen das Rauchen hat, und es wird eine starke Motivation erzeugt, mit dem Rauchen aufzuhören. Durch tägliche Abfragen trägt der Anwender und die Anwenderin eigenes Feedback ein, womit die NichtraucherHelden-App auf jeden individuellen Fall angepasst wird.

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Nachdem der Arzt oder die Ärztin ein Rezept ausgestellt hat, wird dieses vom Patienten oder der Patientin bei der Krankenkasse eingereicht. Die Kasse gibt dem Patienten oder der Patientin einen Zugangs-Code, mit dem man sich bei den NichtraucherHelden anmelden kann. Zuvor muss man nur die App aus dem jeweiligen Store auf sein Smartphone laden und installieren, und es kann losgehen. Die Nutzungsdauer der App ist angelegt auf drei Monate, das heißt Vorbereitung zum Rauchstopp, die Phase des Rauchstopps sowie die Begleitung und Unterstützung hinterher. Es kann jederzeit ein Folgerezept ausgestellt werden, sodass die App jeweils weitere drei Monate genutzt werden kann.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Nach Feststellen der Nikotinabhängigkeit durch den Arzt oder die Ärztin wird ein Rezept für den Patienten oder die Patientin ausgestellt. Dies belastet das Budget des Arztes bzw. der Ärztin nicht. Durch das Rezept wird die Nutzung der App für drei Monate freigeschalten. Für den Patienten oder die Patientin entstehen keine Kosten.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

Die Firma Sanero Medical GmbH aus Stuttgart ist ein Startup, das sich auf medizinische Apps auf Rezept spezialisiert hat. Die NichtraucherHelden-App wurde gemeinsam mit Medizinern und Fachleuten entwickelt und wird von Sanero Medical vermarktet.

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

Damit die NichtraucherHelden-App als DiGA dauerhaft zugelassen werden konnte, wurde eine umfangreiche klinische Studie durchgeführt. Das Ziel der Studie war die Evaluierung der Wirksamkeit der Digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) NichtraucherHelden. Als Schlussfolgerung aus der Studie kann man zusammenfassen, dass der Rauchstopp mit Hilfe der NichtraucherHelden-App die Abstinenzquote verdoppelt.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Aktuell ist die NichtraucherHelden-App nur in Deutsch verfügbar. Inzwischen führen weitere Länder Programme für eine App auf Rezept ein, ähnlich der DiGA in Deutschland. Entsprechend ist geplant, die App in weiteren Sprachen für andere Länder anzubieten.

12. Weitere interessante Informationen über die App

Anfang 2024 ist die NichtraucherHelden App bei der Stiftung Warentest Testsieger geworden und mit Top-Noten bewertet worden. Aktuell ist die NichtraucherHelden-App die einzige DiGA zur Rauchentwöhnung, die vom Bundesamt für Arzneimittel (BfArM) eine dauerhafte Zulassung erhalten hat. Auf der Internetseite von NichtraucherHelden (www.nichtraucherhelden.de) findet man interessante Erfahrungsberichte von Personen, die mit der Nichtraucherhelden-App aufgehört haben zu rauchen.

Die Fragen beantwortete Rainer Ott, Sales und Partner Manager, Firma Sanero Medical GmbH.

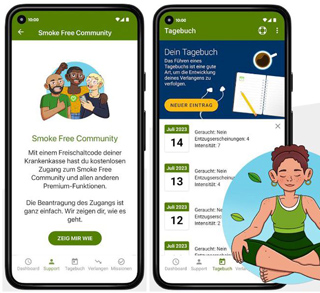

Smoke Free – Rauchen aufhören

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

1. Auf welchen Plattformen ist die App zu bekommen?

Die App ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar. Es gibt keine Web-Version.

2. Bei welchem Thema kommt die App zum Einsatz? Was ist ihr Anwendungsbereich?

Smoke Free wird im Bereich der Rauchentwöhnung eingesetzt. Sie ist eine evidenzbasierte, digitale Therapie, die als Smartphone-App angeboten wird und darauf abzielt, Menschen beim Aufhören mit dem Rauchen zu unterstützen. Sie kann von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen beim Vorliegen einer Tabakabhängigkeit (ICD 17.2) als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) verordnet werden. Die App hilft, die nötige Motivation aufzubauen und aufrechtzuerhalten, um dem Rauchverlangen zu widerstehen und dauerhaft rauchfrei zu bleiben.

3. An wen richtet sich die App?

Smoke Free richtet sich an Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren, die direkt von der Tabakabhängigkeit betroffen sind und mit dem Rauchen aufhören möchten.

4. Welche Leistungen, welchen Nutzen bietet die App?

Die App zielt darauf ab, die Motivation der Nutzer:innen zu steigern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken, indem sie Feedback zu Fortschritten gibt und den Rauchstopp als einen Prozess mit möglichen Rückschlägen betrachtet. Dazu bietet sie eine Vielzahl an Leistungen:

- Tägliche Missionen und Belohnungssystem: Nutzer:innen erhalten bereits sieben Tage vor dem Rauchstoppversuch tägliche Missionen, um sich auf den Rauchstopp vorzubereiten und diesen erfolgreich zu absolvieren. Im Verlauf des Rauchstoppversuchs nimmt die Frequenz der Missionen ab. Darüber hinaus lassen sich Abzeichen verdienen, was zur Steigerung des Selbstbewusstseins beiträgt und die Motivation aufrechterhält.

- Unterstützung durch Community und Chatbot: Die App bietet Unterstützung durch einen Chatbot, der rund um die Uhr verfügbar ist und den Rauchstopp begleitet. Der Chatbot vermittelt praktische Tipps und passende Strategien, zum Beispiel im Umgang mit Rauchverlangen. Er basiert auf einem etablierten Protokoll zur Rauchentwöhnung, das in Face-to-Face-Rauchentwöhnungsangeboten im Vereinigten Königreich genutzt wird. Außerdem gibt es eine Community, in der sich unsere Nutzer:innen gegenseitig motivieren und unterstützen können.

- Fortschrittsverfolgung: Nutzer:innen können verfolgen, wie lange sie rauchfrei sind, wie viel Geld sie gespart haben und welche gesundheitlichen Verbesserungen sie bereits mit der rauchfreien Zeit erzielt haben.

- Ablenkung: Nutzer:innen können in einem virtuellen Haustierspiel Ablenkung finden, bis ein aufgekommenes Rauchverlangen vorbeigeht. Mit der Nutzung verschiedener Aspekte der App schaltet man dazu noch Gegenstände frei, die zur individuellen Dekoration des eigenen Haustiers genutzt werden können.

- Analyse von Auslösern für Rauchverlangen und Stress-Tracking: Nutzer:innen werden ermutigt, aufgekommene Rauchverlangen in die App einzutragen und sowohl die Stärke des Verlangens als auch Uhrzeit, Ort oder Tätigkeiten zu notieren. Die Rauchverlangen können dann im Anschluss räumlich, zeitlich und situativ ausgewertet werden, um kritische Situationen zu identifizieren und diese besser bewältigen zu können. Darüber hinaus bietet die App ein Stress-Tracking, um Veränderungen im Stresserleben, die zu einem möglichen Rückfall führen könnten, frühzeitig zu erkennen und dem entgegenzuwirken.

- Verhaltenstherapeutische Techniken: Die App integriert Techniken zur Verhaltensänderung, die auf psychologischen Theorien zur Verhaltensänderung basieren. Dies schließt Erkenntnisse aus der kognitiven Verhaltenstherapie, aber auch der Motivationspsychologie ein.

- Wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit: In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass die Nutzung der App die Erfolgsrate beim Rauchstopp signifikant erhöhen kann.

5. Was können die Nutzer:innen aktiv damit machen?

- Tägliche Missionen: Nutzer:innen können tägliche Aufgaben absolvieren, die speziell darauf ausgelegt sind, die Rauchgewohnheiten zu durchbrechen und die Motivation zu steigern. Diese Missionen sind wissenschaftlich fundiert und konnten in einer Studie die Erfolgschancen beim Rauchstopp verdoppeln.

- Generelle Unterstützung bei Rauchverlangen: Die App bietet Tools und Tipps, um mit Rauchverlangen umzugehen, einschließlich eines Chatbots, der rund um die Uhr Unterstützung bietet.

- Soziale Unterstützung: In der App haben Nutzer:innen Zugang zu einer Community, in der Tipps und Strategien zum Rauchstopp ausgetauscht werden können sowie Erfolge gemeinsam gefeiert werden.

- Spielerische Unterstützung (Haustierspiel): Nutzer:innen können ihren eigenen virtuellen Drachen großziehen und diesen pflegen. Dies kann vor allem dann hilfreich sein, wenn die Dauer eines Verlangens überbrückt werden soll. Generell bietet das Spiel aber auch einen Anreiz, andere Teile der App zu nutzen, da man damit Gegenstände für den Drachen freischalten kann.

- Analytische Unterstützung: Die App ermöglicht es den Nutzer:innen, ihren Fortschritt zu überwachen, indem sie sehen, wie lange sie rauchfrei sind, wie viel Geld sie gespart haben und welche gesundheitlichen Verbesserungen sie erzielt haben. Darüber hinaus können die Nutzer:innen die eingetragenen Rauchverlangen nach Ort, Zeit und auslösenden Situationen analysieren.

6. Hat die App weitere besondere Merkmale? Wenn ja, welche?

Die App umfasst sowohl off- als auch online nutzbare Funktionen. Das ist besonders im Kontext der Rauchentwöhnung wichtig, da Rauchverlangen nicht immer nur dann auftreten, wenn eine gute Internetverbindung vorhanden ist. Allgemein versteht sich die App nicht als Onlinekurs, bei dem Lerninhalte (z. B. im Videoformat) vermittelt werden, sondern als Begleiter auf dem Weg ins rauchfreie Leben. Deshalb wird viel Wert auf eine therapeutische Allianz zwischen App und Nutzer:in gelegt.

7. Bestehen für die Nutzer:innen Zugangsvoraussetzungen? Wie lange begleitet die App die Nutzer:innen?

Es bestehen keine Zugangsvoraussetzungen. Die Zusatzfunktionen der App begleiten die Menschen beim Rauchstopp für den Verschreibungszeitraum (90 Tage, Folgeverschreibungen sind möglich). Die Basisfunktionen sind dauerhaft kostenfrei verfügbar und bieten im Anschluss an einen Verschreibungszeitraum weiterhin Unterstützung.

8. Ist die App für Nutzer:innen kostenlos oder kostenpflichtig? Ist sie auf Rezept erhältlich? Wie hoch sind die Kosten?

Die App Smoke Free enthält sowohl kostenlose Basisfunktionen als auch kostenpflichtige Zusatzfunktionen. Nutzer:innen können die App kostenlos im App-Store herunterladen und die Zusatzfunktionen für eine Woche unverbindlich testen. Nach der einwöchigen Testphase ist für die Zusatzfunktionen ein Rezept nötig. Dies kann von Ärzt:innen oder Psychotherapeut:innen ohne Kontraindikationen verordnet werden. In diesem Fall übernehmen sowohl gesetzliche Krankenkassen als auch viele private Krankenversicherungen die Kosten, sodass die App für die Nutzer:innen kostenlos ist. Selbstzahler:innen zahlen 389,00 € für den Nutzungszeitraum von 90 Tagen.

9. Wer hat die App entwickelt bzw. ist „Herausgeber“?

Die App wurde von Dr. David Crane entwickelt, der auch als Gründer und CEO des Unternehmens fungiert. David hat einen Hintergrund in den Verhaltenswissenschaften und hat die App als Teil seiner Dissertation im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen entwickelt.

10. Wird oder wurde die Nutzung der App evaluiert?

Verschiedene Aspekte der App wurden bereits in größeren RCTs mit der englischsprachigen Version evaluiert. Hier zeigte sich, dass sowohl die Missionen als auch der Chatbot die Chance, erfolgreich aufzuhören, etwa verdoppeln konnte. Die App wird darüber hinaus im englischen Kontext stetig evaluiert, da dies von den Kooperationspartnern vorausgesetzt wird (siehe unten). In der letzten derartigen Evaluation wurden beispielsweise Aufhörraten von 40 % nach drei Monaten ermittelt. Für die deutschsprachige Version mit Zusatzfunktionen liegen erste Ergebnisse im Rahmen der vorläufigen Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis vor. Momentan sind wir in der Abschlussphase der bis dato größten DiGA-Evaluationsstudie mit über 1.450 Teilnehmenden, um die Voraussetzungen für eine dauerhafte Listung zu erfüllen. Die Ergebnisse der Studie werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.

11. Ist die App noch in anderen Sprachen außer Deutsch verfügbar? Wenn ja, welche?

Die Zusatzfunktionen in der App sind auch auf Englisch verfügbar. Die Basisfunktionen werden auch noch in weiteren Sprachen (momentan Spanisch, Französisch, Russisch und Portugiesisch) angeboten, wobei wir das Angebot stetig ausbauen wollen.

12. Weitere interessante Informationen über die App

Die App wird sowohl im deutschen als auch im englischen Gesundheitssystem genutzt. Dort bestehen Kooperationen unter anderem mit dem britischen National Health Service (NHS) und dem National Centre for Smoking Cessation and Training (NCSCT).

Die App ist bereits seit über zehn Jahren erhältlich und verzeichnet mehr als sieben Millionen Downloads, wovon mehr als eine Million Downloads auf Deutschland fallen. Sie gehört zu den bestbewerteten Rauchstopp-Apps mit mehr als 185.000 5-Sterne-Bewertungen.

Die Fragen beantwortete Dr. Lucas Keller, Lead Researcher.

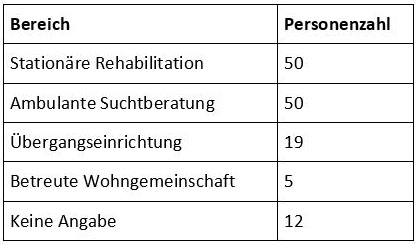

Zielgruppe des SUPi-Angebotes sind Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Erwachsenenalter, die durch Angebote der kooperierenden Einrichtungen unterstützt werden. Über diese Einrichtungen erfolgt zugleich der Zugang zur Zielgruppe. Ein wichtiges Kriterium ist eine mögliche Auffälligkeit im Konsumverhalten (Feldmann 2020).

Zielgruppe des SUPi-Angebotes sind Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Erwachsenenalter, die durch Angebote der kooperierenden Einrichtungen unterstützt werden. Über diese Einrichtungen erfolgt zugleich der Zugang zur Zielgruppe. Ein wichtiges Kriterium ist eine mögliche Auffälligkeit im Konsumverhalten (Feldmann 2020).