1. Einleitung

Die Deutsche Suchthilfestatistik (DSHS) ist ein bundesweites Dokumentationssystem, das dazu dient, zentrale Charakteristika des Suchthilfesystems und seiner Klientel zu dokumentieren. Die DSHS beschreibt wichtige Veränderungen im Bereich der Suchthilfe sowohl hinsichtlich der behandelten Population als auch in Bezug auf die Betreuung selbst. Betreuung bedeutet hier die gesamte Bandbreite der von Suchthilfeeinrichtungen angebotenen Leistungen von der Beratung bis hin zur Behandlung. Diese Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit ist die DSHS europaweit eines der größten Monitoringsysteme im Betreuungs-/Behandlungsbereich von Suchterkrankungen.

Die Anfänge der Deutschen Suchthilfestatistik liegen in den späten 1970ger Jahren, als im Rahmen eines Modellprojektes ein erster einheitlicher Datensatz für die Dokumentation in der Suchthilfe (Bundesdatensatz) entwickelt und erprobt wurde (Hachmann & Bühringer, 1980). Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hat darauf aufbauend 1998 die erste Version eines Kerndatensatzes (KDS) „Klient“ herausgebracht. Es folgten 1999 der Kerndatensatz „Einrichtung“ und 2000 ein erster Kerntabellensatz (standardisierte Auswertung in Kreuztabellen). Eine erste umfassende Überarbeitung erfolgte 2007 („neuer KDS“; zuletzt DHS, 2010). Im Rahmen einer zweiten Überarbeitung entstand der KDS 3.0 (DHS, 2020), der seit 2017 die Dokumentations- und Datengrundlage der DSHS bildet.

Der KDS 3.0 setzt sich aus dem Kerndatensatz „Einrichtung“ (KDS-E), in dem Einrichtungsmerkmale erfasst werden, und dem Kerndatensatz „Fall“ (KDS-F), in dem für jeden betreuten Fall soziodemographische sowie problem- und betreuungsbezogene Merkmale erfasst werden, zusammen. Die mit dem Inkrafttreten des KDS 3.0 verbundenen umfangreichen inhaltlichen Neuerungen wurden an anderer Stelle detailliert beschrieben (Braun & Lesehr, 2017). Besonders hervorzuheben ist die nun verringerte Anzahl der erfassten Einrichtungstypen (sieben statt vorher 16) verbunden mit differenzierten Dokumentationsmöglichkeiten für die in den Einrichtungen angebotenen Maßnahmen im KDS-E. Für den KDS-F bestehen die bedeutsamsten Änderungen in der Trennung von Konsummustern und Diagnosen, der Erfassung vielschichtiger psychosozialer Problembereiche zu Betreuungsbeginn und -ende sowie einer veränderten Erfassung der Konsummengen.

Dieser Beitrag hat das Ziel, die für die Erstellung der DSHS zentralen Prozesse darzustellen und grundlegende Begriffe einzuführen. Zu diesem Zweck werden zunächst die an der DSHS beteiligten Partner*innen vorgestellt. Anschließend wird der gesamte Datenmanagementprozess ausgehend von Datenerfassung und -versand über Datensammlung und -verarbeitung bis hin zur Erstellung der Auswertungen beschrieben. Zuletzt werden die aus diesen Daten entstehenden Veröffentlichungen benannt.

2. Strukturen und Prozesse der DSHS

2.1. Beteiligte Institutionen und Gremien

Die bundesweite Datenerhebung und Auswertung der DSHS wird im Rahmen eines jahresweise ausgeschriebenen Projekts durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert. Antragsteller ist hierbei das IFT Institut für Therapieforschung München, das eng mit dem Unterauftragnehmer Gesellschaft für Standarddokumentation und -auswertung, Mainburg, (GSDA) zusammenarbeitet. Das IFT ist für die Projektdurchführung sowie die Veröffentlichung der Auswertungen verantwortlich, während die institutionell getrennte GSDA für die Datensammlung und -verarbeitung zuständig ist.

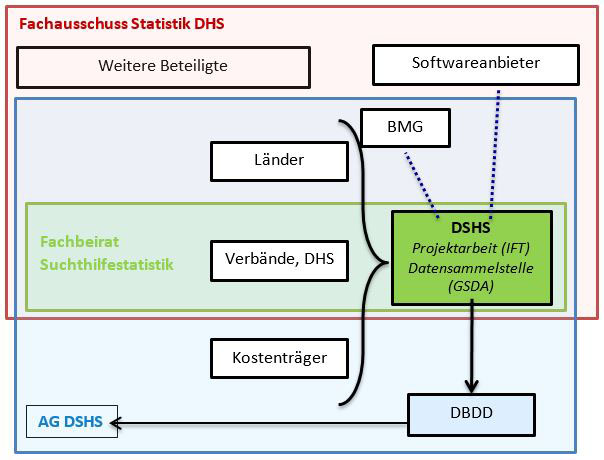

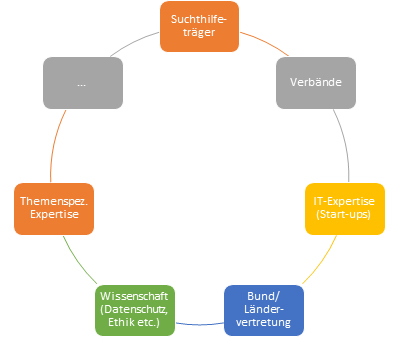

Abbildung 1 beschreibt sämtliche an der DSHS beteiligten Partner*innen sowie grundlegende Gremienstrukturen:

- Die Datenerhebung erfolgt auf der Ebene der teilnehmenden Suchthilfeeinrichtungen, die durch ihre übergeordneten Fach- und Wohlfahrtsverbände in den Gremien vertreten sind. Vertreter*innen der Verbände bilden den Fachbeirat Suchthilfestatistik, der über die grundlegende Ausrichtung und über Auswertungen und Veröffentlichungen der DSHS entscheidet. Vertreter*innen des IFT und der GSDA gehören dem Fachbeirat als ständige Gäste an.

- Dem Fachausschuss Statistik der DHS gehören an: Vertreter*innen von IFT, GSDA, BMG und Softwareanbietern, Repräsentant*innen der an Datenhaltung, -sammlung und -lieferung beteiligten Institutionen (Länder, Verbände, Kostenträger) sowie weitere Beteiligte (Städtetag, Vertreter*innen von Wissenschaft und Praxis). Zu den Aufgaben des Fachausschusses Statistik gehört die Überarbeitung des KDS und die Festlegung von Lösungsstrategien zu anwendungs- und auswertungsbezogenen Fragestellungen.

- Zudem hat die Projektleitung der DSHS einen Gaststatus in der aus Vertreter*innen von Bund, Ländern, Verbänden und Kostenträgern zusammengesetzten AG DSHS Die AG DSHS widmet sich einer Vereinheitlichung der Suchthilfestatistik, was insbesondere die Harmonisierung von Datenerhebung und -nutzung sowie abgestimmte Vorgehensweisen zur Formulierung, Begleitung und Durchsetzung gemeinsamer Standards umfasst. Sie wird durch die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) einberufen und fungiert gegenüber der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) als Expertengremium.

2.2. Prozesse

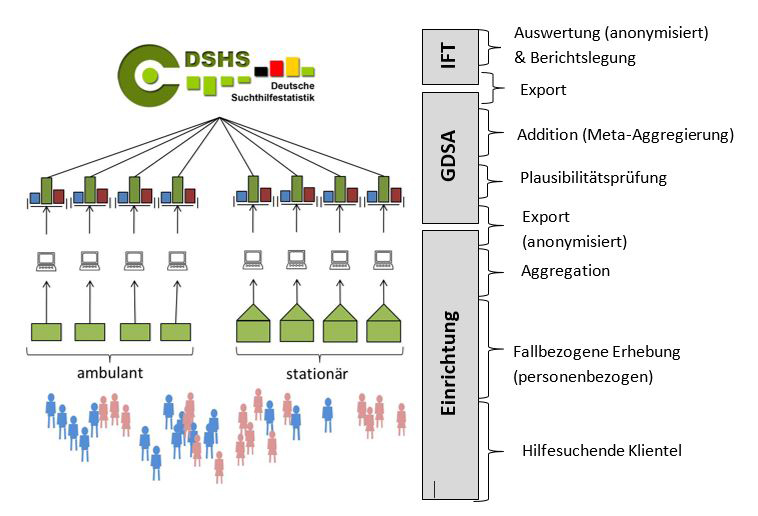

Abbildung 2 gibt einen schematischen Überblick über das Datenmanagement im Rahmen der DSHS. Diese Kernprozesse werden im Folgenden näher beschrieben.

2.2.1. Prozesse innerhalb der Einrichtung

Datenerhebung

In den Suchthilfeeinrichtungen wird für jede einzelne Einrichtung der Einrichtungsdatensatz (KDS-E) und für jeden einzelnen Betreuungsfall ein Kerndatensatz Fall (KDS-F) erhoben. Diese fallweise Betrachtung ist im Gesundheitswesen durchaus üblich (z.B. Arztfälle, Krankenhausfälle) und bedingt, dass eine Person mit unterschiedlichen Betreuungsepisoden im Beobachtungszeitraum mit mehreren Fällen in die DSHS eingeht.

Die Datenerhebung innerhalb der Einrichtungen erfolgt dabei (in der Regel) elektronisch unter Einsatz verschiedener Softwaresysteme. In die DSHS gehen ausschließlich solche Daten ein, die mittels zertifizierter Systeme erhoben wurden, die bestimmte Vorgaben hinsichtlich Datenerfassung und -aggregation erfüllen. Die Zertifizierung erfolgt innerhalb der DSHS durch die GSDA.

Aggregation und Datenexport

Am Ende eines Erhebungsjahres werden alle Fälle in der Einrichtung aggregiert, d.h. nach zuvor definierten Vorschriften abgefragt und aufaddiert. Zu diesem Zweck stellt die DSHS den Softwareanbietern ein entsprechendes Programm zu Verfügung, das diese an die Einrichtungen (ihre Kund*innen) weiterleiten.

Im Rahmen der Aggregierung entstehen verschiedene Auswertungsdateien über die einzelnen KDS-Items, die jeweils keine personenbezogenen Daten mehr enthalten (Tabellen). Diese sind bedingt durch die Zusammenfassung der einzelnen Fälle anonymisiert. Eine Aggregierung über einzelne Hauptmaßnahmen findet nur statt, wenn mindestens zehn Fälle eingehen, um valide Auswertungen zu gewährleisten. Die einzelnen aggregierten Ergebnisdateien werden einrichtungsweise in einem Tabellenband gebündelt und elektronisch an die GSDA übermittelt. Alle personenbezogenen Rohdaten verbleiben zu jedem Zeitpunkt in den Einrichtungen.

2.2.2. Prozesse innerhalb der GSDA, der zentralen Datensammelstelle

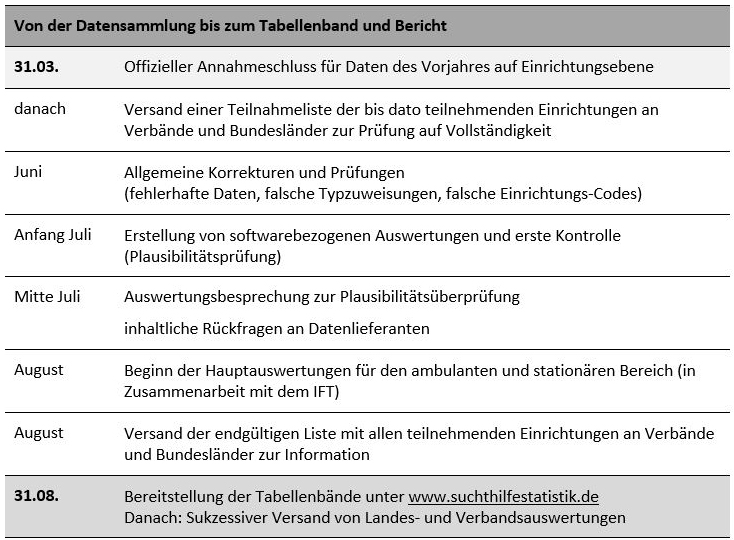

Mit dem Versand der auf Einrichtungsebene aggregierten Daten an die GSDA beginnt die Phase der Datensammlung und -verarbeitung, die mit der Erstellung einrichtungsübergreifender Tabellenbände endet. Der idealtypische Zeitablauf dieses Prozesses ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

Plausibilitätsprüfung

Nach Ende der Annahmefrist für Daten des Vorjahres (in der Regel 31.03. des Folgejahres) wird eine Liste der teilnehmenden Einrichtungen an die Verbände und Bundesländer versandt. Diese haben dann die Möglichkeit, Einrichtungen, die bis dato noch keine Daten geliefert haben, zur Teilnahme zu motivieren. So lässt sich die Anzahl der teilnehmenden Einrichtungen erhöhen.

Nach Eingang der Daten finden bei der GSDA umfangreiche Kontrollmaßnahmen statt. Jeder Dateneingang wird auf technische Vollständigkeit und Korrektheit geprüft, um mögliche Fehlerquellen bei der Dokumentation und Aggregation frühzeitig zu identifizieren. Darüber hinaus finden zahlreiche Analysen statt, um eventuell vorhandene generelle Datenfehler (z.B. Programm- oder Exportfehler einzelner Softwaresysteme) zu identifizieren. Die GSDA spiegelt jedes beobachtete Problem an die liefernde Einrichtung zurück und leitet eine einzelfallbezogene Aufklärung in die Wege. Darüber hinaus werden zahlreiche softwaresystembezogene Auswertungen vorgenommen, um ggf. vorhandene generelle Datenfehler, die durch Programm- oder Exportfehler einzelner Softwaresysteme entstanden sind, systemspezifisch zu identifizieren und mit den Anbieter*innen abzuklären.

Meta-Aggregierung zu Gesamttabellenbänden

Nach Abschluss dieser Plausibilitätsprüfung nimmt die GSDA eine Addition der eingegangenen einrichtungsspezifischen Tabellenbände zu einem einzigen einrichtungsübergreifenden Gesamttabellenband vor (Meta-Aggregierung). Generell werden aus Datenschutzgründen itembezogene Tabellen nur unter der Voraussetzung erstellt, dass die Daten von mindestens drei Einrichtungen eingegangen sind. So wird verhindert, dass bei nur zwei datenliefernden Einrichtungen Angaben identifizierbar werden.

Zudem ist bei der Erstellung der übergeordneten Tabellen der „Missingwert“ zu beachten. Dieser Wert legt fest, in wie vielen Fällen (maximaler Prozentwert) Angaben zu einem bestimmten Item fehlen dürfen, damit die Daten einer Einrichtung für diese Tabelle berücksichtigt werden. Der Missingwert liegt standardgemäß bei 33 Prozent. Somit geht in eine Tabelle jede Einrichtung ein, für die bei der entsprechenden Item-Kombination maximal 33 Prozent der Angaben fehlen. Dies führt zu einer Steigerung der Datenvalidität. Der Missingwert für die einzelnen Tabellen bewegt sich im Mittel um die fünf Prozent.

2.2.3. Auswertungen am IFT

Ist der einrichtungsübergreifende Gesamttabellenband erstellt, beginnt das IFT mit den ambulanten und stationären Hauptauswertungen. Die Auswertungen für die DSHS basieren auf einem Kerntabellensatz, der im Fachausschuss Statistik konsentiert wurde (siehe KDS-Manual, DHS, 2017). Diese Kreuztabellen aus einzelnen Items des KDS berücksichtigen unterschiedliche Stichproben und wenden verschiedene Filter an. Im Folgenden werden solche Stichprobenziehungen und Filterungen als „Läufe“ bezeichnet. Hierbei wird zwischen „Standardläufen“ und jahresweise wechselnden „Sonderläufen“ unterschieden. Standardläufe werden jedes Jahr in unveränderter Form sowohl für die Gesamtpopulation als auch stratifiziert nach Geschlecht durchgeführt. Sonderläufe adressieren einmalig bestimmte, vorab definierte Fragestellungen.

Die Bezugsgröße der Auswertungen sind wie oben beschrieben grundsätzlich „Betreuungsepisoden“ und nicht hilfesuchende Personen. Auf Einrichtungsebene kann eine Doppelzählung dadurch vermieden werden, dass nur die erste Betreuungsepisode in die Aggregierung eingeht. Die Problematik von Mehrfacherfassungen innerhalb der DSHS wird so auf die Nutzung von Hilfsangeboten in unterschiedlichen Einrichtungen reduziert.

Die wichtigsten Stichproben und Filter werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

Stichproben für Standardläufe

Alle Betreuungen: In diesem Lauf sind alle Betreuungsepisoden enthalten, die innerhalb eines Jahres dokumentiert wurden, unabhängig davon, ob die Maßnahme im Auswertungsjahr begonnen bzw. beendet wurde oder ob es sich um Übernahmen aus dem Vorjahr bzw. ins Folgejahr handelt. So lassen sich auch Langzeitbetreuungen abbilden.

Zugänge/Beender: Dieser Lauf umfasst lediglich Betreuungsepisoden, die innerhalb des Auswertungsjahres begonnen oder beendet wurden. Übernommene Fälle aus dem Vorjahr und Übernahmen in das Folgejahr bleiben unberücksichtigt. Aktuelle Veränderungen können so besser beobachtet werden, da Langzeitbetreuungen nicht berücksichtigt sind. Die Zugänge-Stichprobe wird dabei für Basis-, Verwaltungs-/Zugangs-, soziodemographische sowie Konsum- und Diagnosedaten herangezogen. Die Beender-Stichprobe wird für Angaben zu Maßnahmen/Interventionen und Abschlussdaten herangezogen.

Beender: Dieser Lauf enthält lediglich jene Betreuungsepisoden, die im Laufe des jeweiligen Jahres abgeschlossen wurden. Diese Selektion wird vor allem für den stationären Bereich verwendet, wo Entlassjahrgänge die übliche Bezugsgröße für Leistungserbringer und Kostenträger darstellen.

Erstbehandelte: Dieser Lauf enthält nur die Betreuungsepisoden von Personen, die vor der aktuell dokumentierten Episode noch niemals suchtbezogene Hilfe in Anspruch genommen haben.

Ohne Einmalkontakte: Dieser Lauf lässt Personen, die lediglich für einen einzigen Kontakt in der Einrichtung vorstellig wurden, unberücksichtigt. Dadurch wird der Missingwert auf Itemebene gesenkt, da im ambulanten Setting über Basisvariablen hinaus gehende Informationen häufig erst im Verlauf der Betreuung, also nach mehreren Kontakten, erfasst werden. Im stationären Setting besteht die Behandlungsepisode definitionsgemäß aus einem einzigen (eine gewisse Zeitspanne umfassenden) Kontakt, so dass hier die Regelung für Einmalkontakte nicht greift.

TDI-Selektion: Auf europäischer Ebene (treatment demand indicator/TDI; European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, 2012) soll jeweils die erste Inanspruchnahme suchtbezogener Hilfen im jeweiligen Datenjahr berichtet werden. Anhand einer KDS-Filterfrage werden daher Fälle ausgeschlossen, die im laufenden Jahr bereits suchtbezogene Hilfen in Anspruch genommen haben. Ergänzend wird die Stichprobe mit der ersten Betreuungsepisode in der jeweiligen Einrichtung berücksichtigt. Abweichend vom üblichen Prozedere (33 Prozent Missingwert) findet bei der TDI-Selektion ein Missingwert von 100 Prozent Anwendung (siehe auch 3.2.3).

Tabelle 2 bietet eine Übersicht über die seit dem Datenjahr 2017 gültigen Standardläufe. Hierbei lassen sich die Läufe sowohl gegliedert nach Einrichtungstyp (ambulant vs. stationäre Rehabilitationsmaßnahmen) als auch gegliedert nach den angebotenen Maßnahmen (z.B. Niedrigschwellige Hilfen, Adaption, Ambulant Betreutes Wohnen) durchführen. Lauf 12 Alle Bezugspersonen dient ausschließlich als Information für die Einrichtungen und geht nicht in die Veröffentlichungen der DSHS ein.

Inhaltliche Filtervariablen/Sonderläufe

Grundsätzlich kann jedes KDS-Item als Filter für einen (einmaligen oder periodisch wiederkehrenden) Sonderlauf dienen. Hierbei werden besonders häufig Diagnosen (z.B. opioidbezogene Störung, Pathologisches Glücksspiel), klientenbezogene Charakteristika (z.B. Erwerbssituation, Alter, Migrationshintergrund) oder Aspekte des Betreuungsverlaufs (z.B. Art der Beendigung, Weitervermittlung) genutzt. Grundsätzlich lassen sich auch mehrere Filter kombinieren (z.B. Fälle ab 60 Jahren mit einer alkoholbezogenen Hauptdiagnose).

Regionalauswertungen

Neben den bundesweiten Tabellenbänden werden für den ambulanten Bereich Tabellenbände auf Landesebene erstellt und den jeweils zuständigen Ministerien zur Verfügung gestellt. Für einige Spezialauswertungen existieren zudem regionale Tabellenbände.

Ermittlung der Beteiligungsquote

Die DBDD hat in den Jahren 2006/2007 im Rahmen eines vom BMG geförderten Projekts ein zentrales Register deutscher Suchthilfeeinrichtungen aufgebaut (Süß & Pfeiffer-Gerschel, 2009), in dem jede Einrichtung über ihren Einrichtungscode eindeutig identifizierbar ist. Durch Abgleich mit den Dateneingängen aus der DSHS lässt sich feststellen, welche der registrierten Einrichtungen sich an der Erhebung beteiligen. Das nicht-öffentliche Register ermöglicht somit eine Abschätzung der Beteiligungsquote (siehe hierzu Süß & Pfeiffer-Gerschel, 2011), wodurch Rückschlüsse auf die Repräsentativität der DSHS-Daten gezogen werden können. Das Register wird zu diesem Zweck im Rahmen der DSHS weitergeführt und regelmäßig aktualisiert. Hierbei werden die Rückmeldungen der angeschriebenen Suchthilfeeinrichtungen zu Einrichtungstyp und Angebot bedarfsweise an systematische Veränderungen innerhalb des KDS angepasst.

2.3. Datenschutz-Aspekte

Die Erhebung und Dokumentation der Daten in den Einrichtungen erfolgt teilweise gemäß sozialrechtlich definierten Vorgaben unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen zum Sozialdatenschutz (insb. SGB X). Dies trifft auf Leistungen zu, auf die ein gesetzlich begründeter Anspruch besteht (bspw. Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation). Viele andere Maßnahmen, insbesondere ambulante Beratungsleistungen, stellen demgegenüber Angebote dar, die nicht in den sozialrechtlichen Kontext eingebettet sind. Infolgedessen greifen die Regelungen des SGB X hier nicht, und die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten auf Einrichtungsebene ist nur mit Einwilligung der Betroffenen und unter Wahrung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG zulässig.

Die Lieferung der Daten aus den Einrichtungen an die DSHS erfolgt auf freiwilliger Basis, ohne dass hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Hierfür verlassen die Daten die Einrichtungen in aggregierter Form. Es liegen also keine personenbezogenen, gesundheitsbezogenen und damit besonders schutzbedürftigen Daten im Sinne der einschlägigen Datenschutzgesetze vor. Die dort beschriebenen Vorgaben zum Datenschutz finden demnach keine Anwendung.

Somit haben auch die umfassenden datenschutzrechtlichen Regelungen, die das Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) mit sich gebracht hat, keinen Einfluss auf den Datenaustausch innerhalb der DSHS. Schließlich ist aufgrund der aggregierten Datenlieferung keine Rückverfolgung einzelner Personen möglich.

3. Ergebnisse und ihre Verwertung

3.1. Standardläufe in Tabellenform

Ausgewählte bundesweite Tabellenbände der Standardläufe sind im Download-Bereich der DSHS-Website als Excel-Arbeitsmappen öffentlich zugänglich, so dass die einzelnen Einrichtungen Ihre eigenen Daten mit dem bundesweiten Durchschnitt vergleichen können. Bei der Stichprobe „Alle Betreuungen“ werden die bundesweiten Tabellenbände grundsätzlich für alle sieben Einrichtungstypen öffentlich gemacht. Die Stichprobe „Zugänge/Beender“ wird für alle Einrichtungstypen mit Ausnahme der stationären Rehabilitationseinrichtungen bereitgestellt, die Stichprobe der „Beender“ wird nur für die stationären Rehabilitationseinrichtungen bereitgestellt. Die Einrichtungstypen sind: Typ 1 Ambulante Einrichtung, Typ 2 Stationäre Rehabilitationseinrichtung, Typ 3 Krankenhaus/-abteilung, Typ 4 Ärztliche/Psychotherapeutische Praxis, Typ 5 Soziotherapeutische Einrichtungen/Eingliederungshilfe/Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, Typ 6 Einrichtung im Strafvollzug und Typ 7 Andere (z.B. Pflegeheim, Maßregelvollzug). Einrichtungen der Typen 4 und 7 beteiligen sich bislang jedoch nicht in hinreichend großer Zahl an der DSHS, so dass hier derzeit keine Daten vorliegen.

3.2. DSHS-Berichterstattung

Standardberichterstattung – Onlinebericht

Im Jahresbericht der DSHS („Suchthilfe in Deutschland“; zuletzt Dauber et al., 2019) werden soziodemographische, störungs- sowie betreuungsbezogene Basisparameter der hilfesuchenden Klientel vorgestellt. Hierbei differenziert der KDS 3.0 nach ambulanten und stationären Einrichtungen. Zusätzlich erfolgt eine nach den wichtigsten Hauptmaßnahmen (unabhängig vom Einrichtungstyp) stratifizierte Berichterstattung. Der Jahresbericht wird ausschließlich online veröffentlicht. Eine kompakte Darstellung der Ergebnisse erfolgt zudem im Jahrbuch SUCHT der DHS (zuletzt Dauber et al., 2019).

Kurzberichte/Publikationen

In der Regel werden von der DSHS jährlich zwei Kurzberichte zu wechselnden Themen erstellt und elektronisch veröffentlicht. Diese Kurzberichte basieren meist auf Sonderläufen. Themen der letzten Jahre waren beispielsweise Analysen zu Klient*innen mit der Hauptdiagnose Pathologisches Glücksspielen (Künzel et al., 2019), Klient*innen mit Migrationshintergrund (Künzel et al., 2018) oder die Veränderung des Erwerbsstatus von Betreuungsbeginn bis Betreuungsende (Künzel et al., 2017). Teilweise entstehen aus den Sonderläufen auch wissenschaftliche Publikationen in Form von Zeitschriftenbeiträgen (Brand et al., 2015; 2016; Dauber et al., 2018; Kipke et al., 2015).

TDI – Treatment Demand Indicator

Auf europäischer Ebene entspricht der Treatment Demand Indicator (TDI 3.0) dem Kerndatensatz. Deutschland ist verpflichtet, an die EBDD Daten zum TDI zu liefern. Es handelt sich dabei um ein Monitoringsystem der Behandlungszugänge eines Jahres aufgrund des Konsums illegaler Drogen im gesamteuropäischen Kontext. Diese Informationen werden jährlich auf der Homepage der EBDD im Rahmen des „Statistical Bulletins“ veröffentlicht.

4. Fazit

Die DSHS stellt eines der umfassendsten und differenziertesten Systeme zur Datenerhebung im suchtbezogenen Beratungs- und Behandlungskontext auf europäischer Ebene dar. Am Gelingen dieses komplexen Vorhabens sind unterschiedliche Institutionen (Suchthilfeeinrichtungen, Verbände, GSDA, IFT etc.) und Gremien (Fachbeirat, Fachausschuss, AG DSHS) beteiligt.

Weiterentwicklungen der DSHS stellen im Wesentlichen punktuelle Ausdifferenzierungen innerhalb langfristig etablierter Fragenkomplexe dar. Damit gelingt es, veränderten Versorgungs- und Lebensrealitäten Rechnung zu tragen, ohne zeitreihenbezogene Aussagen auf Itemebene grundsätzlich zu beeinträchtigen. Für die einzelnen Einrichtungen besteht der zentrale Nutzen dabei darin, dass sie die eigenen Daten einzelner Jahre, aber auch interne zeitliche Trends, mit den Bundeswerten vergleichen können. Insbesondere für den ambulanten Bereich ist auch nach Einführung des KDS 3.0 weiterhin eine Vergleichbarkeit mit den Vorzeiträumen gewährleistet (Künzel et al., 2017).

Auf ähnliche Weise wurden auch die Prozesse der Datensammlung, -verarbeitung und -auswertung in der DSHS durch standardisierte Rückmeldeprozesse, bedarfsweise Anpassung der Manual-Erläuterungen sowie routinemäßige Prüfungen der Aggregationsvorschriften ohne grundsätzliche Veränderungen der Gesamtsystematik über die Jahre hinweg optimiert. Hierbei hat insbesondere die Beschränkung auf zertifizierte Softwaresysteme für die Dokumentation zu einer deutlichen Steigerung der Datenqualität und zur Reduktion von Schnittstellenproblemen geführt.

Auch sich verändernde Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen. Beispielsweise hat das Inkrafttreten der EU-DSGVO im Mai 2018 die teilnehmenden Einrichtungen für Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit sensibilisiert. Da die Daten der DSHS jedoch nur in aggregierter Form die Einrichtung verlassen, bestehen aus datenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken.

Die Anpassung des KDS und der DSHS an aktuelle Entwicklungen im Suchthilfesystem bleibt eine wichtige Zukunftsaufgabe. Das bedeutet nicht nur ein proaktives Aufgreifen neuer Fragestellungen im Kontext sich abzeichnender gesamtgesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Ergänzend sind eine fortlaufende Harmonisierung des DBDD-Einrichtungsregisters mit den Einrichtungsdaten des KDS sowie eine Verfeinerung der bisherigen Methode zur Abschätzung der Beteiligungsquoten an der DSHS (Süß & Pfeiffer-Gerschel, 2011) essentiell, um eine zielgerichtete Bedarfsplanung in der Suchthilfe zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund ist perspektivisch der Wechsel von einer segmentbezogenen Beteiligungsquote (Anteil ambulante bzw. stationäre Einrichtungen) auf eine maßnahmenbezogene Beteiligungsquote (erreichte Einrichtungen, die eine bestimmte Maßnahme anbieten) verbunden mit einer näherungsweisen Berechnung der Erreichungsquote auf Personenebene angedacht. Damit sollen die Lebensrealität der Hilfesuchenden und die organisatorischen Rahmenbedingungen der Suchthilfe noch besser abgebildet werden.

Förderhinweis und Danksagung

Das Projekt Deutsche Suchthilfestatistik wird im Rahmen einer jährlichen Laufzeit vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert. Die Autorinnen und Autoren danken dem Fachbeirat Suchthilfestatistik in der aktuellen und früheren (bis 2017) Besetzung für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Artikels: Rudolf Bachmeier, Dr. Rafael Gaßmann, Prof. Dr. Andreas Koch, Corinna Mäder-Linke, Peter Missel, Friederike Neugebauer, Dr. Peter Raiser, Dr. Daniela Ruf, Gabriele Sauermann, Gero Skowronek, Renate Walter-Hamann, Detlef Weiler, Dr. Theo Wessel.

Kontakt:

PD Dr. Larissa Schwarzkopf

Dipl. Gesundheitsökonomin, Biostatistikerin (MSc.)

Leitung Therapie- und Versorgungsforschung

IFT Institut für Therapieforschung

Leopoldstraße 175

80804 München

www.ift.de

schwarzkopf@ift.de

Angaben zu den Autor*innen und zum IFT:

- PD Dr. Larissa Schwarzkopf, Dipl-Ges.ök, MSc. Biostatistics, IFT, Gruppenleiterin Therapie- und Versorgungsforschung

- Dr. Barbara Braun, Dipl.-Psych., IFT-Arbeitsgruppe Therapie- und Versorgungsforschung

- Sara Specht, MPH, IFT-Arbeitsgruppe Therapie- und Versorgungsforschung

- Hanna Dauber, Mag.-Psych., IFT-Arbeitsgruppe Therapie- und Versorgungsforschung

- Michael Strobl, Dipl.-Psych., ehem. Geschäftsführer GSDA

- Jutta Künzel, Dipl.-Psych., IFT-Arbeitsgruppe Therapie- und Versorgungsforschung

- Jürgen Klapper, GSDA

- Prof. Dr. Ludwig Kraus, Dipl.-Psych., IFT Institutsleiter

- Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel, Dipl.-Psych., IFT Geschäftsführer

Das IFT ist als selbstständiges, gemeinnütziges Forschungsinstitut auf dem Gebiet der Abhängigkeitserkrankungen tätig und bearbeitet grundlagen- und anwendungsbezogene Fragestellungen zu Ätiologie, Epidemiologie, Prävention, Therapie und Versorgungsforschung. In diesem Zusammenhang bildet die Deutsche Suchthilfestatistik (DSHS), die das IFT seit mehr als vierzig Jahren betreut, einen zentralen Grundpfeiler der Forschungsaktivitäten. Hierbei koordiniert die Arbeitsgruppe Therapie- und Versorgungsforschung am IFT schwerpunktmäßig die inhaltliche und methodische Weiterentwicklung der DSHS. Zudem führt die AG verschiedene länderspezifische Suchthilfestatistiken durch, evaluiert zielgruppenspezifische Interventionen im Bereich von Abhängigkeitserkrankungen (z. B. Su+Ber) und untersucht typische Versorgungsmuster für vorab definierte Klienten*innengruppen.

Literatur:

- Bauer, C., Sonntag, D., Hildebrand, A., Bühringer, G. & Kraus, L. (2009). Studiendesign und Methodik der Deutschen Suchthilfestatistik 2007. Sucht, 55 (Sonderheft 1), 6–14.

- Brand, H., Künzel, J., Pfeiffer-Gerschel, T. & Braun, B. (2016). Cannabisbezogene Störungen in der Suchthilfe: Inanspruchnahme, Klientel und Behandlungserfolg. Sucht, 62 (1), 9–21.

- Brand, H., Steppan, M., Künzel, J. & Pfeiffer-Gerschel, T. (2015). Bildung und Sucht: Eine explorative Untersuchung im Rahmen der Deutschen Suchthilfestatistik. Sucht, 61 (2), 69-78.

- Braun, B. & Lesehr, K. (2017). Dokumentationsstandard für eine vernetzte Versorgungslandschaft. Änderungen im Kerndatensatz 3.0 „Einrichtung“ und „Fall“. Konturen. Fachzeitschrift zu Sucht und sozialen Fragen, (1), 1–5. Verfügbar unter https://dev.konturen.de/schwerpunktthema/schwerpunktthema-1-2017-der-neue-kds-3-0/dokumentationsstandard-fuer-eine-vernetzte-versorgungslandschaft/

- Dauber, H., Specht, S., Künzel, J., Pfeiffer-Gerschel, T. & Braun, B. (2019). Suchthilfe in Deutschland 2018. Jahresbericht der deutschen Suchthilfestatistik (DSHS). München, IFT Institut für Therapieforschung. Verfügbar unter https://www.suchthilfestatistik.de/fileadmin/user_upload_dshs/Publikationen/Jahresberichte/DSHS_Jahresbericht_2018.pdf

- Dauber, H., Specht, S., Künzel, J. & Braun, B., (2019). Jahresstatistik 2017 der professionellen Suchthilfe. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen DHS (Hrsg.), Jahrbuch Sucht 2019, 152–1679. Lengerich, Pabst Science Publishers.

- Dauber, H., Braun B., Pfeiffer-Gerschel, T., Kraus, L. & Pogarell, O. (2018). Co-occurring Mental Disorders in Substance Abuse Treatment: The Current Health Care Situation in Germany. International Journal of Mental Health and Addiction, 16 (1), 66–80.

- Dauber, H., Pogarell, O., Kraus, L. & Braun, B. (2018). Older adults in treatment for alcohol use disorders: Service utilisation, patient characteristics and treatment outcomes. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 13:40.

- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). (2020). Deutscher Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe, 3.0. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (Hrsg.), Hamm. Verfügbar unter https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Arbeitsfeld_Statistik/Manual_Kerndatensatz_3.0.pdf

- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). (2010). Deutscher Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (Hrsg.), Hamm. Verfügbar unter https://www.suchthilfestatistik.de/fileadmin/user_upload_dshs/methode/KDS/Manual_KDS_bis_2017.pdf

- European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (2012). Treatment Demand Indicator. Protocol 3.0. Guidelines for reporting data on people entering drug treatment in European countries. Lisbon: EMCDDA.

- Hachmann, E. & Bühringer, G. (1980). Beschreibung des einrichtungsbezogenen Informationssystems EBIS mit beispielhaften Ergebnissen aus der Erprobungsphase 1977 bis 1979, Suchtgefahren, 26, 97–111.

- Kipke, I., Brand, H., Geiger, B., Pfeiffer-Gerschel, T. & Braun, B. (2015). Arbeitslosigkeit und Sucht – Epidemiologische und soziodemographische Daten aus der Deutschen Suchthilfestatistik 2007-2011. Sucht, 61 (2), 81-93.

- Künzel, J., Dauber, H., Specht, S. & Braun, B. (2019). Klienten/Patienten mit Hauptdiagnose Pathologisches Glücksspielen in ambulanter und stationärer Suchtbehandlung. Kurzbericht Nr. 1/2019 – Deutsche Suchthilfestatistik 2017. München, IFT Institut für Therapieforschung. Verfügbar unter https://www.suchthilfestatistik.de/fileadmin/user_upload_dshs/Publikationen/Kurzberichte/DSHS_Kurzbericht_2019_1_HD_PG.pdf

- Künzel, J., Specht, S., Dauber, H. & Braun, B. (2018). Die Klientel mit Migrationshintergrund in ambulanter und stationärer Suchtbehandlung. Kurzbericht Nr. 1/2018 – Deutsche Suchthilfestatistik 2016. München, IFT Institut für Therapieforschung. Verfügbar unter https://www.suchthilfestatistik.de/fileadmin/user_upload_dshs/Publikationen/Kurzberichte/DSHS_Kurzbericht_1_2018_Migration.pdf

- Künzel, J., Specht, S., Thaller, R. & Braun, B. (2017). Patientinnen und Patienten in stationären Einrichtungen der Suchthilfe mit unterschiedlichem Erwerbsstatus vor und nach der Behandlung. Kurzbericht Nr. 2/2017 – Deutsche Suchthilfestatistik 2016. München, IFT Institut für Therapieforschung. Verfügbar unter https://www.suchthilfestatistik.de/fileadmin/user_upload_dshs/Publikationen/Kurzberichte/DSHS_Kurzbericht_2017_2_Erwerbsstatus.pdf

- Künzel, J., Specht, S., Thaller, R. & Braun, B. (2017). Vergleich ausgewählter Items aus den Einrichtungstypen „ambulant“ Typ 3+4 vs. Typ 2+3+4. Kurzbericht Nr. 1/2017 – Deutsche Suchthilfestatistik 2015. München, IFT Institut für Therapieforschung. Verfügbar unter https://www.suchthilfestatistik.de/fileadmin/user_upload_dshs/Publikationen/Kurzberichte/DSHS_Kurzbericht_1_2017_Typvergleich_Amb_alt_neu.pdf

- Süss, B. & Pfeiffer-Gerschel, T. (2009). Das DBDD-Einrichtungsregister: Hintergrund, Zielsetzung und aktueller Stand. Sucht, 55, 54–55.

- Süss, B. & Pfeiffer-Gerschel, T. (2011). Bestimmung der Erreichungsquote der Deutschen Suchthilfestatistik auf Basis des DBDD-Einrichtungsregisters. Sucht, 57, 469–478.

- Thaller, R., Specht, S., Künzel, J. & Braun, B. (2017). Zur Situation der arbeitslosen Klientel in der deutschen Suchthilfe. Konturen. Fachzeitschrift zu Sucht und sozialen Fragen, 4(2), 1–9. Verfügbar unter https://dev.konturen.de/schwerpunktthema/schwerpunktthema-2-2017-wege-in-arbeit/zur-situation-der-arbeitslosen-klientel-in-der-deutschen-suchthilfe/

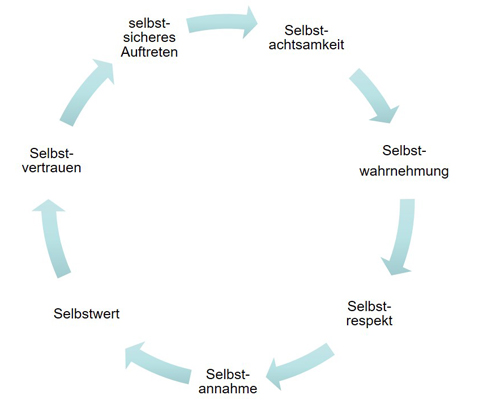

Kaum ein Faktor beeinflusst die persönliche Identitätsentwicklung und Sozialisation so früh und grundlegend wie die geschlechtliche Zuordnung. Gesellschaftlich festgeschriebene Rollenbilder und damit verbundene Erwartungen stellen schon sehr früh die Weichen für den persönlichen Lebensweg. Anhand der uns umgebenden Vorbilder beginnen wir von klein auf, unser eigenes Verhalten zu entwickeln. Vorgelebte Rollen und ihre Merkmale werden als Normalität wahrgenommen, imitiert und gerade in der frühen Kindheit unreflektiert verinnerlicht. Daraus entwickeln sich Persönlichkeitsaspekte, die den Umgang mit anderen Menschen im weiteren Leben entscheidend mitbestimmen.

Kaum ein Faktor beeinflusst die persönliche Identitätsentwicklung und Sozialisation so früh und grundlegend wie die geschlechtliche Zuordnung. Gesellschaftlich festgeschriebene Rollenbilder und damit verbundene Erwartungen stellen schon sehr früh die Weichen für den persönlichen Lebensweg. Anhand der uns umgebenden Vorbilder beginnen wir von klein auf, unser eigenes Verhalten zu entwickeln. Vorgelebte Rollen und ihre Merkmale werden als Normalität wahrgenommen, imitiert und gerade in der frühen Kindheit unreflektiert verinnerlicht. Daraus entwickeln sich Persönlichkeitsaspekte, die den Umgang mit anderen Menschen im weiteren Leben entscheidend mitbestimmen.

1 Einleitung

1 Einleitung

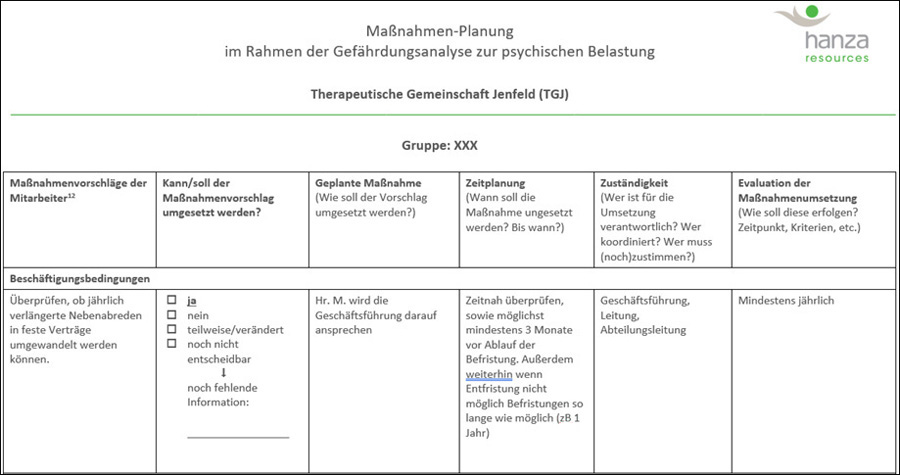

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung stehen in der Therapeutischen Gemeinschaft Jenfeld (TGJ) den Mitgliedern der AG Gefährdungsanalyse, der Leitung und dem Betriebsrat in allen Details zur Verfügung. Außerdem erhalten die externen Moderatorinnen der Workshops – die Betriebsärztin (Hanseatisches Zentrum für Arbeitsmedizin hanza) sowie eine auf Gefährdungsanalysen psychischer Belastungen spezialisierte Psychologin (hanza ressources) – die Ergebnisse, um die Workshops vorzubereiten.

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung stehen in der Therapeutischen Gemeinschaft Jenfeld (TGJ) den Mitgliedern der AG Gefährdungsanalyse, der Leitung und dem Betriebsrat in allen Details zur Verfügung. Außerdem erhalten die externen Moderatorinnen der Workshops – die Betriebsärztin (Hanseatisches Zentrum für Arbeitsmedizin hanza) sowie eine auf Gefährdungsanalysen psychischer Belastungen spezialisierte Psychologin (hanza ressources) – die Ergebnisse, um die Workshops vorzubereiten.

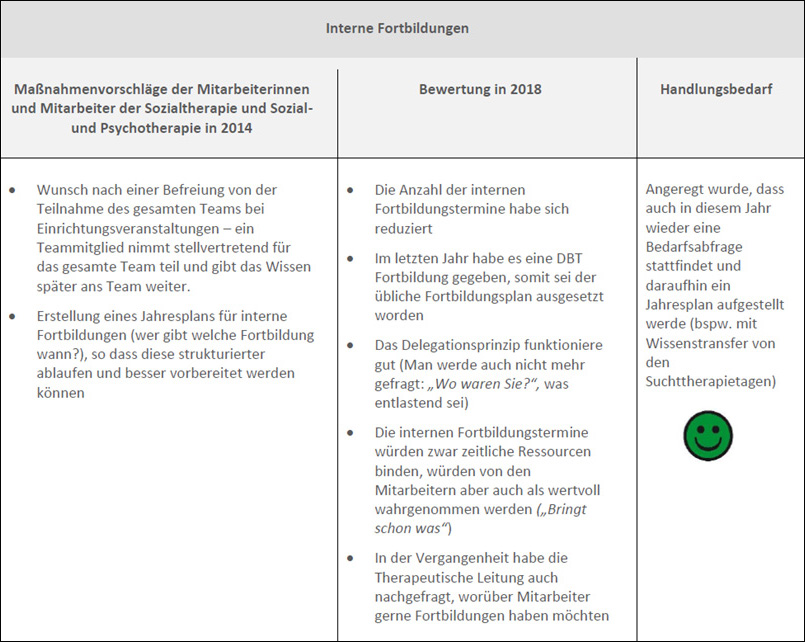

Die moderierten Workshops dagegen bieten die Möglichkeit, sich jenseits der feststehenden Fragestellungen zu bewegen und, ausgehend von den Befragungsergebnissen, weitere Themen zu diskutieren. Außerdem wird in den Workshops geprüft, welche Maßnahmen, die aus der letzten Mitarbeiterbefragung bzw. den damaligen Workshops hervorgegangen sind, mit welchem Erfolg umgesetzt wurden. Dazu beziehen die Teilnehmer Stellung.

Die moderierten Workshops dagegen bieten die Möglichkeit, sich jenseits der feststehenden Fragestellungen zu bewegen und, ausgehend von den Befragungsergebnissen, weitere Themen zu diskutieren. Außerdem wird in den Workshops geprüft, welche Maßnahmen, die aus der letzten Mitarbeiterbefragung bzw. den damaligen Workshops hervorgegangen sind, mit welchem Erfolg umgesetzt wurden. Dazu beziehen die Teilnehmer Stellung.

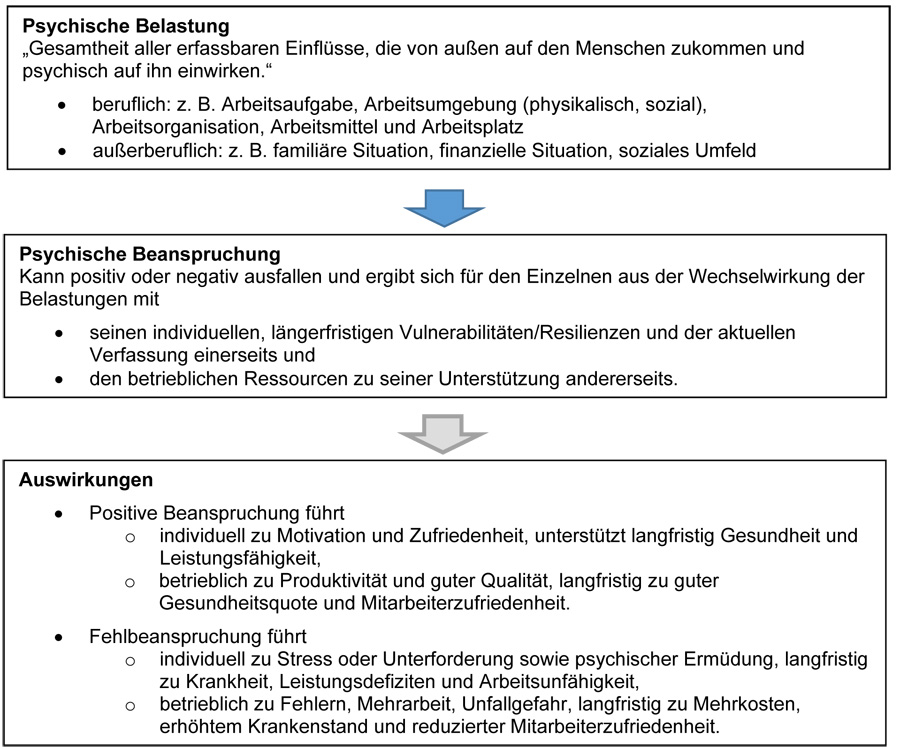

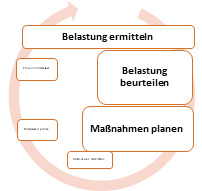

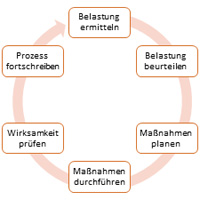

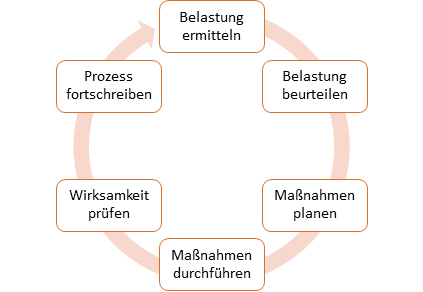

Mit Blick auf das in Teil I des Artikels eingeführte Prozessmodell lässt sich zusammenfassen, dass die AG die Belastungen, die sich in den Befragungsergebnissen und den Workshop-Protokollen zeigen, beurteilt. Sie prüft die Maßnahmenvorschläge und entscheidet, ob sie umgesetzt werden sollen oder nicht. Bei Bedarf werden zusätzliche Maßnahmen geplant. Je nach Sachlage erfolgt die Umsetzung durch die Teilnehmer der AG oder es werden weitere Kolleg/innen einbezogen. Die Wirksamkeit wird, soweit sinnvoll, im Verlauf geprüft. Den Schlusspunkt und gleichzeitig Neustart des Prozesses bildet dann die erneute Gefährdungsanalyse nach ca. drei Jahren.

Mit Blick auf das in Teil I des Artikels eingeführte Prozessmodell lässt sich zusammenfassen, dass die AG die Belastungen, die sich in den Befragungsergebnissen und den Workshop-Protokollen zeigen, beurteilt. Sie prüft die Maßnahmenvorschläge und entscheidet, ob sie umgesetzt werden sollen oder nicht. Bei Bedarf werden zusätzliche Maßnahmen geplant. Je nach Sachlage erfolgt die Umsetzung durch die Teilnehmer der AG oder es werden weitere Kolleg/innen einbezogen. Die Wirksamkeit wird, soweit sinnvoll, im Verlauf geprüft. Den Schlusspunkt und gleichzeitig Neustart des Prozesses bildet dann die erneute Gefährdungsanalyse nach ca. drei Jahren.

Im Wesentlichen lassen sich drei Methoden anwenden:

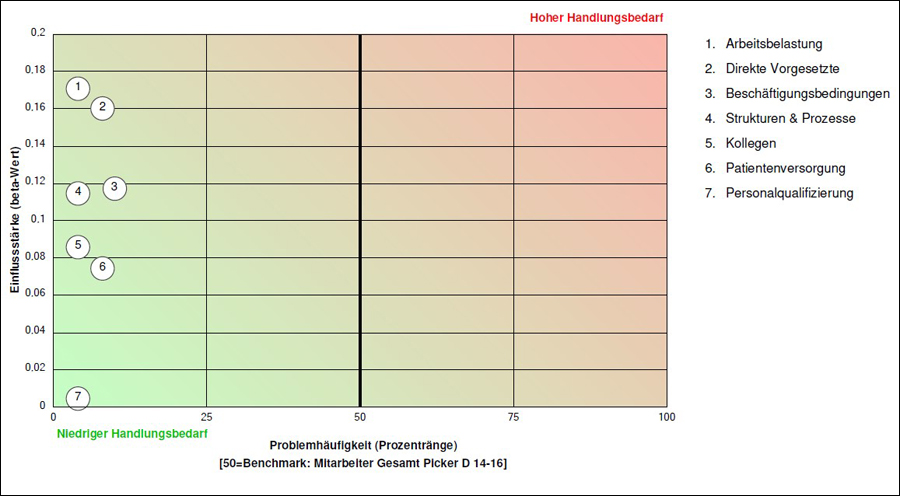

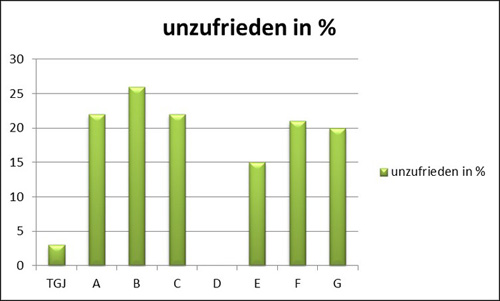

Im Wesentlichen lassen sich drei Methoden anwenden: Die Prioritätenmatrix (aus dem Ergebnisbericht 2017 des Picker Instituts für die TGJ) veranschaulicht die Ergebnisse der Befragung auf der Ebene der Faktoren im groben Überblick (Abbildung 6). Auf der y-Achse ist die Einflussstärke der einzelnen Faktoren auf die Gesamtzufriedenheit abgetragen. Die Arbeitsbelastung hat den stärksten Einfluss, es folgt der direkte Vorgesetzte usw.

Die Prioritätenmatrix (aus dem Ergebnisbericht 2017 des Picker Instituts für die TGJ) veranschaulicht die Ergebnisse der Befragung auf der Ebene der Faktoren im groben Überblick (Abbildung 6). Auf der y-Achse ist die Einflussstärke der einzelnen Faktoren auf die Gesamtzufriedenheit abgetragen. Die Arbeitsbelastung hat den stärksten Einfluss, es folgt der direkte Vorgesetzte usw.