Rund 87 % der Menschen in Deutschland sind über eine gesetzliche Krankenversicherung (GKV) versichert. Innerhalb der GKV ist die AOK mit über 24 Millionen Versicherten die größte Krankenkassenart. 15 Millionen dieser Versicherten sind zwischen 18 und 64 Jahre alt. Mit einer Analyse von Routinedaten dieser 15 Millionen AOK-Versicherten im erwerbsfähigen Alter haben Henkel und Schröder (2015) Zusammenhänge zwischen Suchtproblemen und dem Erwerbsstatus untersucht.

Dazu verknüpften sie die Daten zum Erwerbsstatus der 18-bis 64-Jährigen Versicherten aus den Jahren 2007 bis 2012 mit den suchtspezifischen Diagnosedaten, die der AOK von Arztpraxen, Krankenhäusern und anderen ambulanten, stationären und teilstationären medizinischen Behandlungseinrichtungen übermittelt wurden. Um den Zusammenhang zwischen aktuellem Erwerbsstatus und Suchtdiagnosen möglichst zeitnah abzubilden, wurden die Daten quartalsweise aufbereitet. Im untersuchten Zeitraum von sechs Jahren ergab das knapp 173 Millionen Quartalsfälle. Ausgeschlossen wurden Daten von Versicherten, die nicht erwerbsfähig oder aus anderen Gründen weder erwerbstätig noch arbeitslos waren.

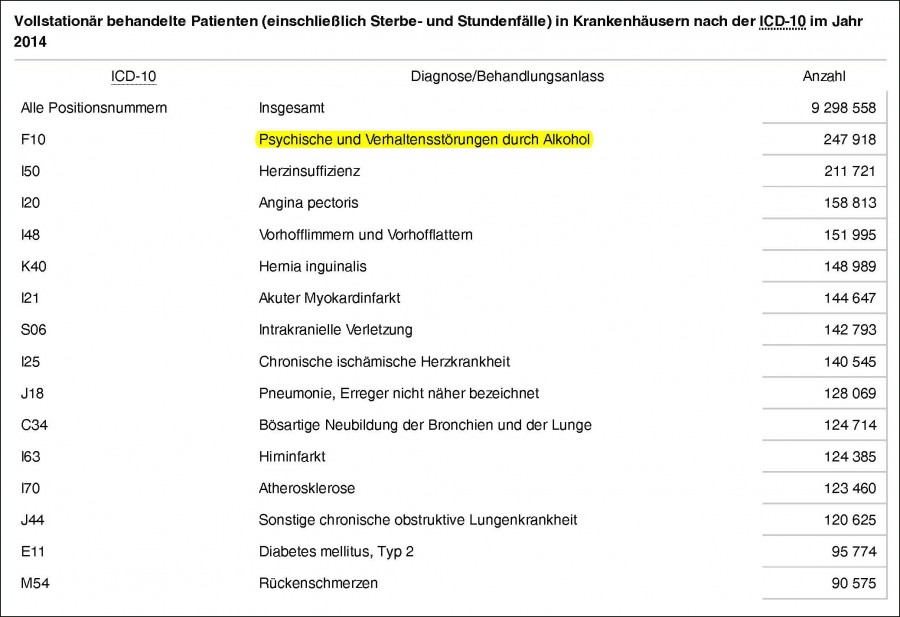

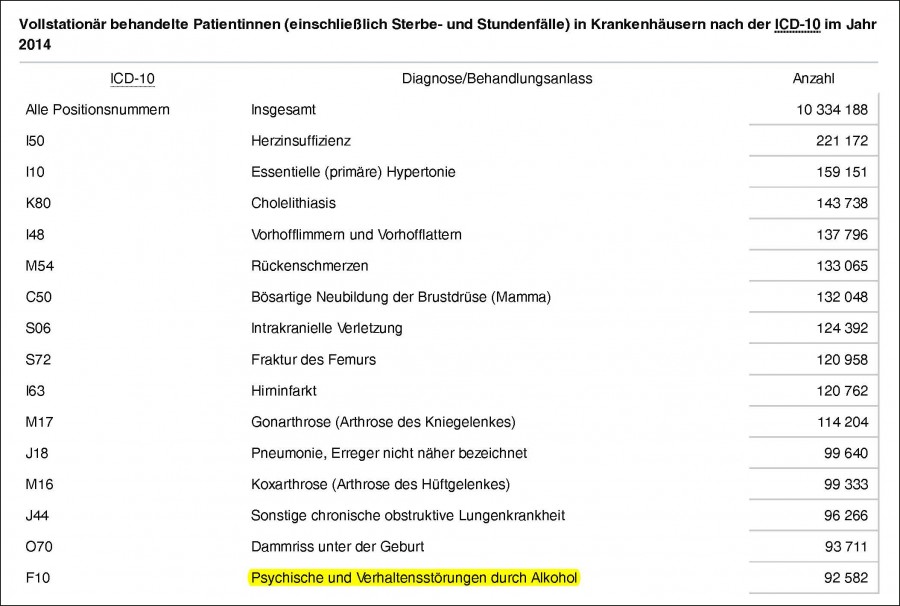

Anhand der Routinedaten der Krankenkasse konnte zwischen den Beziehern von Arbeitslosengeld I (ALG-I nach SGB III) und Arbeitslosengeld II (ALG-II nach SGB II, „Hartz-IV“) sowie den sozialgesetzlich versicherten Erwerbstätigen unterschieden werden. Die Suchtdiagnosen werden im Gesundheitssystem nach ICD-10 erhoben, wobei für die Studie die ICD-10-Diagnosen F10 bis F19 und F50 (Essstörungen) sowie F63.0 (pathologisches Glücksspiel) berücksichtigt wurden. Vergleicht man die drei Gruppen miteinander, so findet man für die ALG-II-Beziehenden eine Belastung mit mindestens einer Suchtdiagnose von 10,2 Prozent. Das Ergebnis ist mehr als doppelt so hoch wie die Belastung mit mindestens einer Suchtdiagnose der sozialversicherten Erwerbstätigen mit 3,7 Prozent. Die ALG-I-Beziehenden liegen mit 6,3 Prozent deutlich über den Erwerbstätigen, aber auch deutlich unter den ALG-II-Beziehenden. Der größte Teil der Diagnosen entfällt dabei auf die Abhängigkeit von Alkohol und Tabak. Betrachtet man nur die alkoholspezifischen F10-Diagnosen, so sind die Unterschiede noch größer: Mit 1,9 Prozent ist der Anteil der Alkoholdiagnosen bei den ALG-I-Beziehenden mehr als doppelt so hoch wie bei den Erwerbstätigen mit 0,8 Prozent. Bei den ALG-II-Beziehenden liegt der Anteil der Alkoholdiagnosen mit 4,2 Prozent mehr als fünfmal so hoch wie bei den Erwerbstätigen und mehr als doppelt so hoch wie bei den ALG-I-Beziehenden. Noch deutlicher wird die Differenz bei den Opioid-Diagnosen: Hier haben 0,1 Prozent der Erwerbstätigen und 0,2 Prozent der ALG-I-Beziehenden, aber 1,1 Prozent der ALG-II-Beziehenden eine entsprechende F11-Diagnose.

Die nach Erwerbsstatus unterschiedliche Belastung lässt sich für Männer und Frauen zeigen, ebenso für unterschiedliche Altersgruppen. Der Anteil der Alkohol- und Tabakdiagnosen ist bei Männern im ALG-II-Bezug zwischen 50 und 64 Jahren am höchsten, der Anteil der Opioid-Diagnosen bei Männern zwischen 30 und 49. Der Anteil der Essstörungsdiagnosen ist bei Frauen zwischen 18 und 29 Jahren am höchsten, wobei etwa doppelt so viele Diagnosen (1 Prozent) für arbeitslose Frauen im Vergleich zu erwerbstätigen Frauen (0,5 Prozent) gestellt wurden. Zwischen ALG-II-Bezieherinnen und ALG-I-Bezieherinnen zeigen sich hingegen keine Unterschiede.

Aus diesen Daten lassen sich keine Rückschlüsse über exakte Prävalenzen einzelner Suchtprobleme ziehen, da hier im Wesentlichen Diagnosen analysiert worden sind, die mit behandlungsbedürftigen (Folge-)Erkrankungen einhergehen. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb die Daten zum pathologischen Spielen in dieser Studie eher niedrig liegen. Wohl aber weisen die Daten auf unterschiedliche Belastungen von Erwerbstätigen und ALG-I-Beziehenden sowie ALG-II-Beziehenden hin.

Interessant ist ein Vergleich mit Daten aus der Deutschen Suchthilfestatistik zu Arbeitslosigkeit und Sucht. Hierzu haben Kipke u. a. (2015) eine Sonderauswertung der Deutschen Suchthilfestatistik aus den Jahren 2007 bis 2011 vorgelegt. Danach hat sich der Anteil der Arbeitslosen in den ambulanten und stationären Einrichtungen der Suchthilfe zwischen 2007 und 2011 nur wenig verändert und lag über alle Diagnosen 2011 in den ambulanten Einrichtungen bei 39,1 Prozent und in den stationären Einrichtungen bei 48,5 Prozent. Demnach werden in den ambulanten Suchthilfeeinrichtungen mehr Erwerbstätige als Arbeitslose und in den stationären Suchthilfeeinrichtungen etwa gleich viele Erwerbstätige und Arbeitslose behandelt. Am höchsten war der Anteil der Arbeitslosen in der Hauptdiagnosegruppe Opioide mit knapp 60 Prozent in ambulanten Einrichtungen und knapp 65 Prozent in stationären Einrichtungen. Bei den Arbeitslosen handelt es sich überwiegend (mehr als 80 Prozent) um ALG-II-Beziehende.

Wenn also im SGB-II-Bereich besonders viele Menschen mit Suchtproblemen anzutreffen sind, dann sind die Einrichtungen der Bundesagentur für Arbeit und insbesondere die Jobcenter – neben den Einrichtungen der medizinischen Versorgung – ein wichtiger Ort für Screening, Früherkennung, Frühintervention und Weitervermittlung in suchtspezifische Hilfen. Die in §16a SGB II vorgesehene Suchtberatung als kommunale Eingliederungsleistung findet offensichtlich nach wie vor nur in einem kleinen Teil der Fälle statt. Wie Henkel und Zemlin (2013) gezeigt haben, ist die angesichts der Prävalenzen sehr geringe Zahl der Vermittlungen in Suchtberatung seit 2010 sogar rückläufig. Alle Studien stimmen deshalb in der Forderung überein, dass die Schnittstelle zwischen Jobcenter und Suchthilfe besser überbrückt, die Kooperation zwischen Jobcentern und Suchthilfe dringend ausgebaut und die Möglichkeiten des § 16a SGB II besser genutzt werden müssen.

Quelle: HLS Forschungsbrief 42/Dezember 2015

Hessische Landesstelle für Suchtfragen, 04.12.2015

Literatur:

- Henkel, D. & Schröder, H. (2015): Suchtdiagnoseraten von Hartz-IV-Beziehenden in der medizinischen Versorgung im Vergleich zu ALG-I-Arbeitslosen und Erwerbstätigen: eine Auswertung der Leistungsdaten aller AOK-Versicherten der Jahre 2007–20012. Suchttherapie 3-2015, 15, 129–135.

- Kipke, I., et al. (2015): Arbeitslosigkeit und Sucht. SUCHT 2-2015, 61, 81–93.

- Henkel, D. & Zemlin, U. (2013): Suchtkranke im SGB II: Vermittlungen an die Suchthilfe durch Jobcenter und Integration in Arbeit – eine kritische Bilanz. SUCHT 5-2013, 59, 279–286.

![FVM_Let's Play lets-play[1]](https://dev.konturen.de/wp-content/uploads/2015/12/lets-play1-212x300.jpg)