Warum konsumieren einige Jugendliche exzessiv Drogen, während andere dem Drogenkonsum widerstehen können? Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben durch Messungen der Hirnaktivität von Jugendlichen verschiedene Merkmale gefunden, die die Entstehung von Suchterkrankungen bei Jugendlichen begünstigen könnten. Die Studie basiert auf Daten der europaweiten Stichprobe IMAGEN. Die Ergebnisse der Studie veröffentlichten die UKE-Wissenschaftler nun mit US-Kollegen im renommierten Fachmagazin Nature Communications.

„Unsere Ergebnisse belegen, dass eine unterdurchschnittliche Aktivierbarkeit des Belohnungssystems im Gehirn und eine geringere Funktion der präfrontalen Kontrollareale des Gehirns einen späteren problematischen Drogenkonsum begünstigen“, sagt Prof. Dr. Christian Büchel, Leiter des Instituts für Systemische Neurowissenschaften des UKE. Zudem konnten die Wissenschaftler zeigen, dass auch andere Gehirnareale bei den betroffenen Jugendlichen im Alter von 14 Jahren einen Entwicklungsrückstand hatten. „Durch unsere Untersuchung haben wir die Chance, frühzeitig – im Alter von 14 Jahren – diejenigen Jugendlichen zu identifizieren, die besonders gefährdet sind, mit 16 Jahren einen problematischen Drogenkonsum zu entwickeln“, sagt Prof. Büchel.

Vor Beginn der Studie war bereits bekannt, dass Jugendliche mit problematischem Drogenkonsum einen Hang zur Abenteuerlust haben. Das Team um Prof. Büchel untersuchte daher Daten von Jugendlichen aus der europaweiten Studie IMAGEN, bei denen die Abenteuerlust im Alter von 14 Jahren besonders deutlich ausgeprägt war. Bei der Auswertung der Messdaten der Hirnaktivitäten fanden die Wissenschaftler die möglichen Merkmale, die auf einen problematischen Umgang mit Alkohol, Tabak und Cannabis im Alter von 16 Jahren hinweisen könnten.

Die von den Hamburger Neurowissenschaftlern verwendeten Daten stammen aus der so genannten IMAGEN-Stichprobe. Das 2007 von der EU initiierte und in Deutschland mit Mitteln des Bundesforschungsministeriums (BMBF) im Rahmen des Projektes AERIAL weitergeführte Forschungsvorhaben ist die erste und weltweit größte Längsschnittstudie, die der Entwicklung von Süchten im Jugendalter auf den Grund geht. In die Studie wurden bislang 2.000 Mädchen und Jungen im Alter von 14 Jahren aufgenommen. Sie stammen aus Großbritannien, Irland, Frankreich und Deutschland. Allein 250 Jugendliche kommen aus Hamburg und werden vom Team um Prof. Büchel betreut. Alle teilnehmenden Jugendlichen wurden mit jeweils 14 und 16 Jahren intensiv befragt, psychologischen Tests unterzogen und genetisch untersucht. Mithilfe der funktionellen Kernspintomographie (fMRT) wurden zudem ihre Hirnaktivitäten aufgezeichnet. 2017, wenn viele der Jugendlichen schon 20 und 21 Jahre alt sind, beginnt die dritte Nachuntersuchungsphase.

Literatur:

Büchel, C. et al., Blunted ventral striatal responses to anticipated rewards foreshadow problematic drug use in novelty-seeking adolescents, Nat. Commun. 8, 14140 (2017)

Pressestelle des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, 22.02.2017

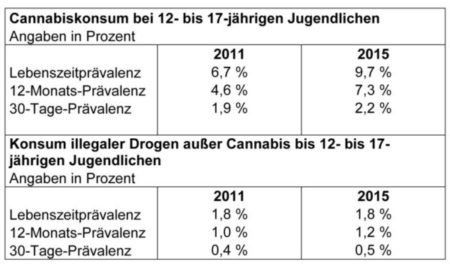

Gesicherte Zahlen über die Veränderung des Konsums bei 12- bis 17-Jährigen werden von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) regelmäßig in der

Gesicherte Zahlen über die Veränderung des Konsums bei 12- bis 17-Jährigen werden von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) regelmäßig in der